| 36年前と変わらぬ高野連 | |||||||||||||||||||||||||

| はじめに | |||||||||||||||||||||||||

| 今年の第89回全国高校野球選手権大会は8月22日に幕を閉じた。その幕切れは凄まじいものだった。4−0とリードされた8回裏佐賀北高校が副島の逆転満塁ホームランなどによって強豪・広陵高校をうっちゃったのである。しかしこの逆転劇には球審の微妙なストライク・ボールの判定があり、高野連にまたあらためて問題を投げかけることになった。 | |||||||||||||||||||||||||

| 36年前の出来事 | |||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

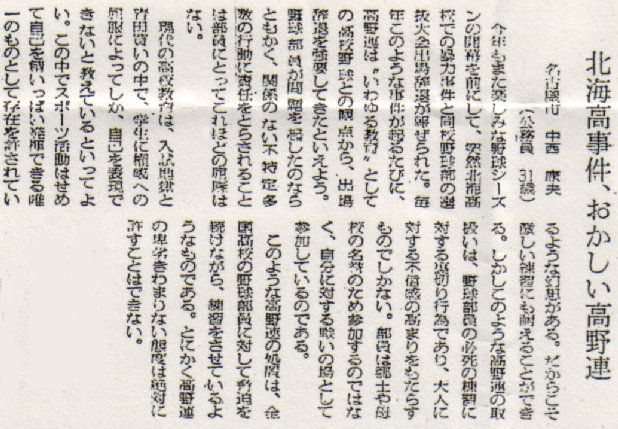

| これは1971年、昭和46年3月18日朝日新聞朝刊の「声欄」に掲載された私の文章である。この事件は衝撃的だった。春の選抜高校野球大会に出場するために当時の青函連絡船に乗って函館から青森を目指していた北海高校選手団に知らされたのは、思いもよらない出場辞退であった。それは野球部員以外の生徒の不祥事に対して北海道高野連が北海高校野球部に連帯責任を取らせた処置であったが、高野連中央の指図であることは論を待たなかった。まさに見せしめ以外には考えられないこの処置に怒り心頭で投稿したのがこの記事である。 | |||||||||||||||||||||||||

| 36年後の高野連批判の嵐 | |||||||||||||||||||||||||

|

この記事の最後に私は、「このような高野連の処置は、全国高校の野球部員に対して脅迫を続けながら、練習をさせているようなものである。とにかく高野連の卑劣きわまりない態度は絶対に許すことは出来ない。」と書いた。この言葉はいまも高野連に完全に当てはまるものであったことは、プロ野球西武球団の裏金疑惑に始まった今回の野球部員特待生問題で高野連が示した、まさに「脅迫的」であった数々の処置に見事に表現された。たとえば、野球選手としての技術でのみ認められた特待生の調査とその廃止、体外試合の禁止さらに部長・監督の即時退任などなどである。 このような高野連の高飛車な姿勢に対してなんと文部科学大臣を含めてあらゆるレベルから嵐のような批判が高野連に投げつけられた。それはまるでそれまで高野連に牛耳られてきたうっぷんを晴らすかのように凄まじいものであった。わたしとて同じで、過去に遡って議論したいために敢えてここに書いている次第であり、これまでに投げかけられたあまたの批判以外には残念ながらここに書けることはあまりない。それでも何かを書きたいほどに高野連の横暴には我慢ならないのである。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 高野連批判には首をかけねばならない? | |||||||||||||||||||||||||

|

はじめに書いたように、今年の決勝戦は古豪の広陵と県立高校の佐賀北であった。試合巧者の広陵が4−0とリードして、ほぼ優勝を手の内にしたと思われた8回裏、思わぬ佐賀北の反撃が始まった。この回の佐賀北は、それまで振らされていた野村投手の低めの変化球をことごとく見極め、一死満塁でバッターのカウント1ストライク3ボールに投手を追い込んだ。次の投球も同じような低めであったが、それまでよりどちらかといえばストライクとコールした方がよいと私には思えたが、球審桂等氏がきわどくボールと判定した。私はこれは投手に厳しいと感じたが、それに動揺したか野村投手は次の副島選手に甘い変化球を投じてしまい、まさかの見事な逆転満塁ホームランを喫することとなった。それまでほとんど完璧な投球を続けてきた野村君にとってこの回の投球は、目に見えない疲労と相手の厳しい選球眼とねばり強いバッティングに屈したと言えよう。そうは言っても審判の厳しい判定があったことは事実であり、それへの批判は当然あって良いと私は思う。 試合後、広陵の中井監督は激怒したようである。翌23日の読売新聞朝刊によれば、彼は「子供たちも死ぬ気でやってきているのだから」と批判し、それに対して高野連のスポークスマンのように振る舞う田名部参事は「思っていても言ってはいけない。監督のコメントとしてはふさわしくない。審判も研さんを積んでやってきている」と応じたとされる。さらに24日付の夕刊フジには広陵・中井哲之監督の厳しい批判が載っている。「審判にも年齢制限設けたらどうですかね。一体どこに投げたらストライクなんですかね。やめろと言われたら監督をやめてもいい。でもあれはどう考えてもおかしな判定ですよ!」、また「命がけで野球している彼らに、あの場面では何も言えない。マナーに厳しい自分でも我慢出来なかった。」などである。 この中井監督による試合後の批判の是非はともかく、この話には2つのポイントがある。ひとつは、高校野球における抗議はルール上そのプレイに関係した当該選手、主将あるいは伝令には認められているが、それはルールの適用に関するものに限られ、審判の判定(ストライク・ボール、あるいはアウト・セーフなど)はその対象ではない。したがって、今回のケースでは抗議出来ないことになる。しかし、目に余る誤審などはルールの適用を誤っているとして抗議出来ないとは思えないが、しかし高校野球においては、暗黙のうちに「抗議は高校野球らしくない」との雰囲気が作り上げられているために余程思い切らないと抗議出来ないのだと私には思える。これを如実に表しているのが中井監督の「・・・やめろといわれたら監督やめてもいい。」発言である。「やめろ」と言うとしたらそれは高野連しかないのである。監督や部長の人事権は明らかに学校側にありながら、それにさえ口を出す高野連に対するあからさまな批判であろう。そこまで高野連の権力は異常であるということの証とみられる。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 高野連は権力の頂点に君臨 | |||||||||||||||||||||||||

|

この文章の最初の方で、今回の特待生問題で高野連は一連の脅迫的な処分を発表したと書いた。それは多くの生徒や関係者の一生にかかわる重要なものでありながら、高校の野球部の不祥事の処分に手慣れた強権をただ発動しただけのような感があった。それだけの内容の処分には高野連全体やその上部組織である日本学生野球連盟、あるいはまた他のスポーツ部との整合性から高校体育連盟などとの慎重な議論を経なければならなかったと思われるが、とうていそれだけの時間をかけたものであったとは思えなかった。高野連の決定は、現在では脇村会長と田名部参事の二人に任せっきりになっていたのであろうか。案の定、多くの厳しい批判を浴びて今回の高野連の処置のほとんどは撤回され、まるで何事もなかったかのように夏の大会が始まったのである。しかし高野連の権力はそのままである。中井監督の批判に対しての田名部参事の答えは、「余計なことは言うな」ということだったのであろう。このように簡単に撤回されるような処分を科す「不祥事」を犯した脇村会長と田名部参事の責任はどうなっているのだろうか。自分たちこそ即刻退任しなければならないと思われる。 私の手元には「高校野球の真実」(別冊宝島98号、1989)という本がある。裏表紙には「『清く正しく美しい高校野球』も『汚れて歪んだ高校野球』もキライな“外野指定席”の高校野球狂に捧げる本!」と書いてある。全く言い得て妙である。その中に松下茂典氏による「高野連とは何か」という興味深い文章があり、高野連成立の過程を詳細に調べ上げている。そこには、「連帯責任」、「教育の一環」などという高校野球に付いて回るキーワードがどのように作り上げられたか詳細に語られている。その文章の最後のページに次のような文章がある。ちょっと長いが引用させていただく。「高校野球はたんに野球であって、それ以上でもそれ以下でもない。選手たちは野球が好きだからこそ一投一打に熱中し、ファンは面白いからこそ熱狂する、それだけのことだ。この単純な理屈が、教育勅語で育った人には分からないらしい。・・・(中略)・・・もはや高野連の使命は終わったのではないか。高野連は、戦後、青少年の育成を使命としてきた。当初の目的は充分に達している。・・・(中略)・・・日本学生野球憲章も、見直す時期に来ている。憲章ができた昭和二十五年と現在では、高校野球はもちろん時代が大きく変化している。全国の高校野球関係者は、声を大にして言わねばならない。決して恐れる必要はない。マスコミも世論も、それを支援するに違いない。高野連なんていらない、と・・・(下線は筆者による)。 |

|||||||||||||||||||||||||

| ものを言えぬ野球選手・関係者と改革進まぬ野球界 | |||||||||||||||||||||||||

|

上にあげた松下氏の文章の最後にある「決して恐れる必要なはい」という言葉は意味深長で、何を恐れる必要がないと言いたいかと言えば、それは「高野連」であることは明らかである。この文章が書かれたにもかかわらず、しかし、事態は動かなかった。それはやはり「恐れ」があったためであろう。高野連は、国民的スポーツである野球の根幹である高校野球を牛耳り、特に春・夏の甲子園の大会を人質に取っていたのである。その中で、不祥事の発生による出場辞退の勧告から、応援団の応援の仕方、さらに大会時の宿泊旅館でのマスコミとの対応にまで口を出し、旅館の営業権にまで立ち入る権力を披瀝してきたのである。上の文章で下線を引いた部分は、今春の高野連批判に際して散々言い尽くされたことであった。 このような権力構造の中で育った監督・部長はもちろん若い選手諸君は、「物言えば唇寒し」の感覚を持ち続けてきたのであろう。つまりは、揺るぎない縦社会の中にそれぞれがはめ込まれていると想像される。だから、ものを言うときには中井監督のように爆発するのであろうし、爆発させてもものを言えない若い生徒諸君は下級生に暴力を振るってストレス発散をするしかないのであろう。また、プロとアマとの関係を含めて最も古い体制を続けていると言われる野球界の改革がここ何十年か全く進まないのも、きちんと批判しつつ議論をしあう習慣を持った指導者層が、プロ野球選手会執行部の一部以外には全く育っていないからだと断言するしかないのである。 大学や専門学校で学生の教育に関与してきた私が感じるのは、ほとんどの学生はものを言わないという事実である。若い人達がものを言うようになるには、ある種の「成功体験」が必要である。それは、自分の判断を言葉として発して相手に投げかけ、それによって物事をより深められた実感をもつ「成功経験」を重ねることで、自分を表現することの価値や楽しさを感じ取ってゆくのである。この「成功体験」はあらゆることが対象であり、野球を含めてスポーツに全力を傾けている若者であればあるほど、その場面においての「成功体験」が最も重要なものとなる。それが期待できない生活を送らざるを得ない若者は不幸である。だから、間違いと思われる審判の判定に対しては選手でも的確な抗議ができる体制と雰囲気が必要である。それは監督とて同様であるが、しかしいまの高野連の影響下ではそれは難しい(ところで、選手に大きな権力を持つ監督が指示や抗議のためなぜベンチから出られないのであろうか)。この「自己表現をさせない社会」という点に、日本社会の最も重要で構造的な問題があり、残念ながら安倍首相の教育論には見られない課題である。いまの教育の真の問題は、教育基本法だの、授業時間だのが問題ではなく、自分で議論し勉強してゆく楽しさを自覚出来る生徒・学生を育てるための施策である。それができればあとは自分でやれるのである。アメリカの学校では夏休みが三ヶ月もあるのはご存知だろう。 私と私の家族が1982年に短期間ではあるがアメリカのカリフォルニアに移り住んだとき、隣に住んでいたスペイン系の4、5歳の可愛い女の子が娘と仲良くなって毎日のように遊びに来ていた。ある日、当時ヘビー・スモーカーであった私がタバコを吸うのを見てその女の子は、"Why don't you stop smoking?" (“おじちゃん、どうしてタバコを止めないの?”)と私に言ったのである。私の驚きと困惑は想像出来るであろう。また、息子たちが必死でやっていたサッカーチームでは、監督は必要最小限の指示をした後は選手たちの言い分を聞くのである。補欠であろうがレギュラーであろうが彼等は積極的に発言し続けるのである。親たちが変な応援をするようだとその応援の仕方にまで苦情を堂々と述べるのである。こんな風景を思い出していると、プロ野球やJリーグの試合を終わったあとのインタビューで、インタビュアーの内容のない質問と外国から来た助っ人たちの饒舌さとを思い出してしまう。 |

|||||||||||||||||||||||||

| おわりに | |||||||||||||||||||||||||

|

今朝、9月2日読売新聞朝刊をみて驚いた。大きく「送球 胸直撃、中3死亡」と出ていた。大阪府の有名なPL学園高校の野球グランドで同学園高校硬式野球部の練習に参加していた同学園中学3年の軟式野球部員が、左胸に送球を受け、意識を失い死亡したとの記事である。他の学校で過去にも同様のことがあったことから、多分、自動体外式除細動器(AED)が近くにあれば助かったであろうと思われ、その点で学園側に不備があったといわれても仕方がないであろう。 しかし私が驚いたのはそのことではない。その記事の最後に「日本高校野球連盟によると、私学の中高一貫校の場合、中学大会終了後は、中学3年生が高校の部活動に参加しても問題はない、という。」とわざわざ書かれていたことである。なぜか野球の場合、プロとアマ、大学と高校、高校と中学などの間での試合、練習、コーチングなどなどが厳しく制限され、また、学校チームとクラブチームの間での交流もままならないのが実情である。私が野球界の体制が古いと言うのは、このようなことを指しており、選手や技術の自由な往来や優れたコーチング技術などの移転が厳しく制限されていることを指している。力が違うもの同士で練習を共有すること自体が大切なことで、その場合には力の差に配慮した上で自由に交流すれば良いのである。日本のサッカーが、Jリーグの発足以来急速に力を付けてきた背景にはJリーグによる活性化はもちろんであるが、天皇杯などによるプロとアマの交流、クラブチームと学校チームの交流、さらには地域密着型のチーム作りなど新しいキーワードにみられる積極的な改革と体制の整備が着実に行われてきたことを忘れてはならない。 だから私には、自由闊達な野球界であって欲しいし、田名部参事には上に書いたような言葉ではなく、「確かに難しい判定があったかもしれない。我々の方でいろいろ調査・協議もし、今後の糧としたい」、と言って貰いたかったのである。「審判も研さんを積んでやってきている」から「何も言うな」ではダメである。選手自身はもちろん全ての人が研さんを積んでやってきているのである。それでもヒューマン・エラーは起こるのであり、それをきちんと認めることが大事なのであろう。特に高校野球の大会では審判の判定に問題が多いと感じている。大会の巨大化に審判の教育が追いついていないというのが本当のところであり、高野連のやるべきことはそれを認めて謝罪することであって、口止めすることではないのである。 自由闊達な野球界になれば選手と球団の関係や日本とアメリカの野球界の関係も改善され、白い目で見られながらの大リーグ挑戦ではなく、Jリーガーのようにそれなりに気持ちよく海外に挑戦し、また気持ちよく日本に復帰することのできる関係になるのであろう。いまの状態では挑戦するプロ野球選手たちが可哀想である。 (2007年9月2日) |

|||||||||||||||||||||||||