「東日本大震災」 (8)原発事故と菅内閣

- 2011/12/23 18:17

「東日本大震災」は民主党菅内閣のもとで発生した。震災発生時の政府の対応については散々マスメディアからたたかれ、そのネタについては事欠かない。いつもメディアは権力をつぶすことによってその人気を維持しているからである。それは太平洋戦争の前夜の事情とは様変わりである。私はそんなことには今興味はない。むしろその逆をここに書きたいと思う。

「東日本大震災」は民主党菅内閣のもとで発生した。震災発生時の政府の対応については散々マスメディアからたたかれ、そのネタについては事欠かない。いつもメディアは権力をつぶすことによってその人気を維持しているからである。それは太平洋戦争の前夜の事情とは様変わりである。私はそんなことには今興味はない。むしろその逆をここに書きたいと思う。

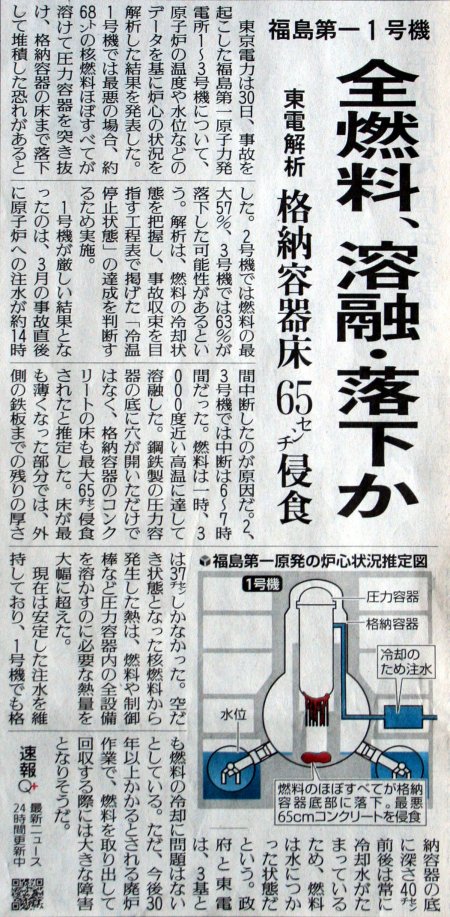

大震災が発生したのは3月11日午後2時46分頃であった。大地震と大津波、それにもっと深刻な福島第一原子力発電所のすべての交流電源喪失による破滅的な事態の発生が同時進行的に続いた。そして、それへの対応がなかなか順調に進んでいなかった14日、「東電は、海江田さんに『福島原発』からの撤退を訴えていた」(テレビ朝日、日時不明)。「それを聞いた菅首相は15日早朝、東電本店に乗り込み、会議に急遽出席。その場で『(原発対応は)あなたたちしかいないでしょう。(原発からの)撤退などあり得ない。覚悟を決めてください。撤退した時は東電は100%潰れる』と叱責したそうです」(読売新聞夕刊、日時不明)。

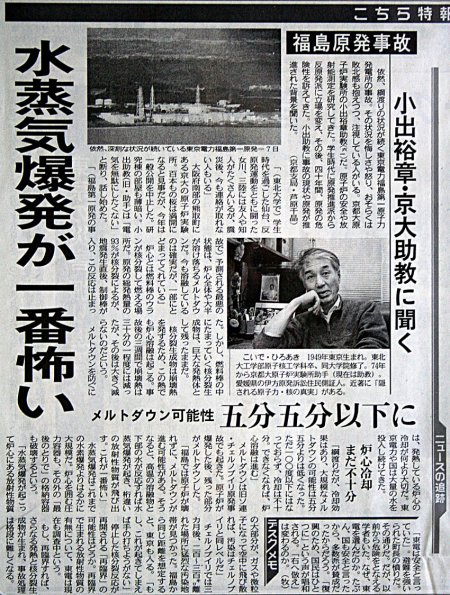

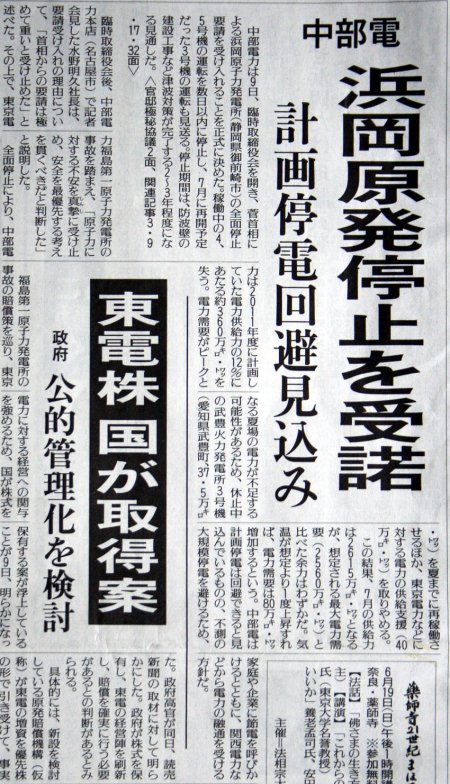

後にこのことについて枝野元官房長官は、「この時ほど菅さんが首相でよかったと思ったことはない」と述べたという(読売新聞朝刊)。もし東電が撤退したいというのが本当で、本当に撤退していたとすれば、あとは誰が崩壊しつつある福島第一発電所の面倒を見たのであろうか。自衛隊?しか考えられない。しかし、専門家でない自衛隊に何かが出来るとは考えられない。もしそうであったとすれば、いまのような状態の東日本は存在しないのはほとんど確実であろう。 そうこうするうちに菅首相は次の手を打った。それは中部電力浜岡原子力発電所の停止要請であった(1枚目の写真)。それは5月6日のことで、海江田経産相を通じて中部電力側に要請されたもので、巨大な津波にも対応できるような新しい防波堤が建設される2-3年先まで、浜岡原発のすべてを停止してほしいとの要請であった。その根拠は、浜岡原発は、想定される東海地震域内に存在し、今後30年以内にマグニチュード8程度の想定地震が発生する確率は87%に達するとの文部科学省の地震調査研究推進本部の評価である。

そうこうするうちに菅首相は次の手を打った。それは中部電力浜岡原子力発電所の停止要請であった(1枚目の写真)。それは5月6日のことで、海江田経産相を通じて中部電力側に要請されたもので、巨大な津波にも対応できるような新しい防波堤が建設される2-3年先まで、浜岡原発のすべてを停止してほしいとの要請であった。その根拠は、浜岡原発は、想定される東海地震域内に存在し、今後30年以内にマグニチュード8程度の想定地震が発生する確率は87%に達するとの文部科学省の地震調査研究推進本部の評価である。

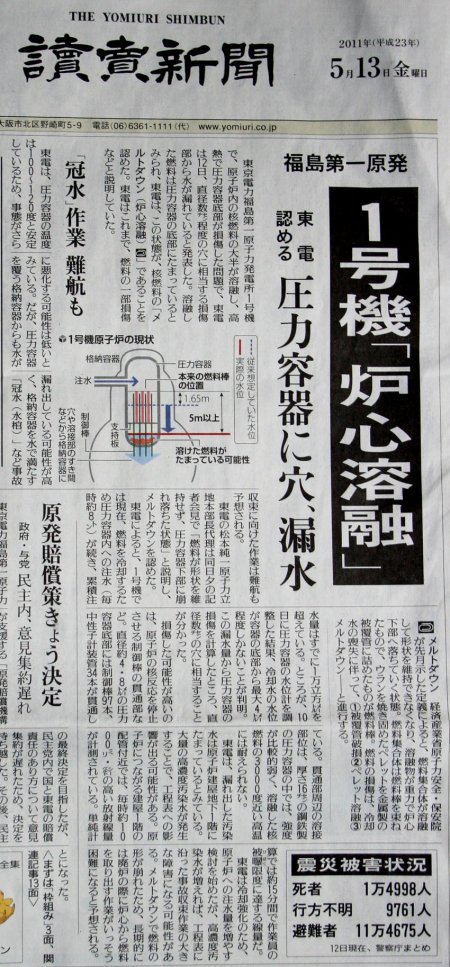

三日後の9日、中部電力はそれを受け入れ、直ちに稼働中原発の4、5号機の停止を行った(2枚目の写真)。このような菅首相の指令は、すべての閣内での議論を尽くして行われたわけではなかったが、それは、ある意味で一匹狼的な市民運動家出身である菅首相の、組織を必ずしも信用しないやり方であったように思われる。それはそれで問題ではあるが、今回のような緊急事態における首相の行動としては、ありうるものだと私は考える。

もうひとつの菅首相らしいやり方を示したのは、「再生可能エネルギー買い取り法案」の成立であった。再生可能エネルギーの利用は、原子力発電に依存せずに再生可能エネルギーによる発電によってエネルギー問題を解決しようという考え方を支えるものである。それを発展させるために必須な法案として、驚くべきことに実は3月11日に閣議決定されたものであった。その法案成立に向けて菅首相は、当時すでに退陣が決まっていたが、それを逆手にとって法案成立を促したというなかなかの駆け引き上手の一面を見せた。

その法案についてWikipediaは次のように言う。「再生可能エネルギー特別措置法案、再生可能エネルギー買い取り法案は、2011年4月5日に国会に提出され、各党による協議・修正を経て、同年8月23・26日、衆参両議院での全会一致の賛成をもって成立した。買取条件などの制度の詳細はまだ決まっておらず、地域経済振興や産業活性化への期待が集まる一方、電力料金の増加への不満、電力会社による受け入れ拒否の可能性に対する不安の声等も聞かれる。一方で制度の導入をにらみ、これまで対象から漏れていた再生可能エネルギー源の事業化や、新たな市場参入、関連投資の拡大等の動きも見られる。買い取り価格の決定時期は、2012年の年明け早々が予定されている。」

このように見てくると、菅内閣はこの緊急事態の中で様々な非難を受けながらも、原発事故の鎮静化に向けて非常に需要な役割を果たしたと同時に、新しい危機対策の方策を示し、また、将来の我が国における再生可能エネルギー利用促進に向けて大きな一歩を踏み出させる役割も果たしたのではないかと思う。私は、短い間ではあったが、菅内閣を評価したいと思うが、皆さんはいかがであろうか?