ふくらはぎ故障からの早期脱出には様々な難しい対応が必要らしい!

- 2014/03/27 18:19

私は50台半ばにランニングをするようになってから長い間はそれほど故障を起こさないことが自慢であったが、ここ数年は度重なるふくらはぎの故障に泣かされてきた。そんなふくらはぎの故障を回避するために昨年から膝から下の部分をある程度の強度で締める、いわゆるレッグカバー(TIGORAやZaMST)を用いることで故障回避に成功し、安心して走れるようになってきた(http://www.unique-runner.com/blog/index.php/view/199 )。その延長線上で初めて抽選に当たった大阪マラソンを余裕を持って走りきることができた(http://www.unique-runner.com/blog/index.php/view/204 )。

その後、次のレースのためのトレーニングを積んでいた12月末、走っていて突然これまで感じたことのない左脚のひざ下外側部分の長腓骨筋あるいは前脛骨筋のあたりが痛くなり、走ることを中断せざるを得なくなった。マッサージ師に相談すると、ひょっとすると坐骨神経痛の可能性もあると言われ、ショックを隠し切れなかった。それを抜け出すために1週間ハムストリングスのストレッチを強化して痛みがかなりおさまったころに再び走り始めたところ、それを気にしながら走ったためか久しく抑え込んでいたふくらはぎをまた痛めることになってしまった。 その後、違和感というか痛みが消えたと思って走っては、それが軽いジョギングであるにもかかわらず再び強い違和感をふくらはぎの腓骨頭近くに繰り返し、途方に暮れることになった。今年に入っていきつけのスポーツマッサージの先生に二度にわたって治療を受けたが、一時的によくなってもなかなか根治することができなかった。そして先生にはいつものように、“足首の使い過ぎ”と言われ、“今回は特にヒラメ筋の緊張が強い”と言われてしまった。

その後、違和感というか痛みが消えたと思って走っては、それが軽いジョギングであるにもかかわらず再び強い違和感をふくらはぎの腓骨頭近くに繰り返し、途方に暮れることになった。今年に入っていきつけのスポーツマッサージの先生に二度にわたって治療を受けたが、一時的によくなってもなかなか根治することができなかった。そして先生にはいつものように、“足首の使い過ぎ”と言われ、“今回は特にヒラメ筋の緊張が強い”と言われてしまった。

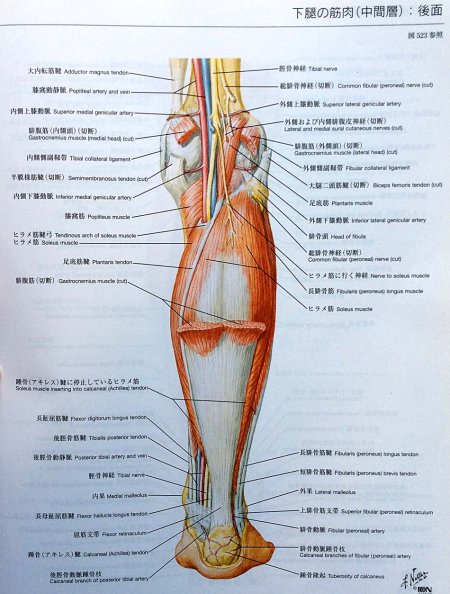

ふくらはぎの構造は、人体のほかの部位同様きわめて複雑にできている。その右脚後面からの詳細な図を「ネッター 解剖学アトラス」(南江堂)から引用しておく。ワンクリックで最大限拡大できるようにしてあるのでとくとご覧いただきたい。ふくらはぎの深い部分のヒラメ筋が分かりやすいように、浅い部分の腓腹筋の一部中間部分は切断されている。腓腹筋は踵(かかと)部分のアキレス腱から内側頭部分と外側頭部分に分かれて大腿骨の両側に結合していることがよくわかる。一方、ヒラメ筋はアキレス腱の一部を同様に構成しつつ膝下外側の腓骨頭(図では右側)とその付近に結合していることがわかる。違和感や痛みを感じる部分とこの構造とはよく一致している。ただ、今回はなぜ特にヒラメ筋に強い緊張があるかはよくわからない。もともと坐骨神経との関連が指摘された今回の違和感発生の過程がこれまでと違っているからかもしれない。

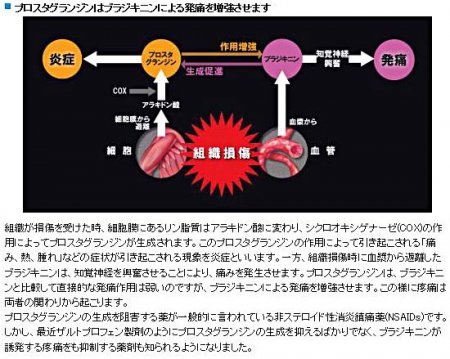

もう3か月にもなる今回の違和感・痛みに対処する焦点は、治せないまでもまず違和感や痛みをどうやって和らげるかであり、次にふくらはぎの緊張を取る走り方とは何かである。最初の点についてだが、私はこれまで痛みを取る薬を使ったことがなかった。もちろん、多くのスポーツ選手が痛み止めを使っていることは知ってはいたが、痛みだけを止めてもどうにもならないと思っていたこともあり、鎮痛薬を使うことは全く考えていなかった。しかし、かって整形外科医院のレセプトをやった経験のある妻が、“ロキソニンを使ってみたらどう?”と助言をくれた。たまたま彼女はそのジェネリックの“ロブ”という錠剤を持っていたのでそれを1錠だけ飲んでみた。その効き目には驚いた。飲んで30分後に走ってみたが、まったく違和感も痛みも消えてしまっていた。しかもその効用が消え去っているはずの翌日も、これまでのような不快な違和感が出ていないことに気が付いた。 実は私の浅はかな早とちりだったのであろうが、このロキソニンという薬は、調べれば調べるほどよくできた薬のようで、強い消炎と鎮痛効果を持っていることが分かってきた。この薬の効用には組織損傷などによって生体内で合成されるある種のプロスタグランジンという化学物質が重要な関連があるようである。あるウェブサイトに出ていた図とその解説をそのまま引用したのが2枚目の写真である(http://www.nc-medical.com/deteil/pain/pain_03.html )。痛みや違和感の発生には二つのルートが動いているようで、組織が損傷を受けるとその部位でCOX(図の左上に書かれている)という酵素が活性化されて痛みや炎症に関連があるプロスタグランジンが生み出され、それが炎症や痛みを発生するとともに、もう一つの痛みの経路であるブラジキニン(血漿から遊離する)による経路を強く活性化するとのことである。

実は私の浅はかな早とちりだったのであろうが、このロキソニンという薬は、調べれば調べるほどよくできた薬のようで、強い消炎と鎮痛効果を持っていることが分かってきた。この薬の効用には組織損傷などによって生体内で合成されるある種のプロスタグランジンという化学物質が重要な関連があるようである。あるウェブサイトに出ていた図とその解説をそのまま引用したのが2枚目の写真である(http://www.nc-medical.com/deteil/pain/pain_03.html )。痛みや違和感の発生には二つのルートが動いているようで、組織が損傷を受けるとその部位でCOX(図の左上に書かれている)という酵素が活性化されて痛みや炎症に関連があるプロスタグランジンが生み出され、それが炎症や痛みを発生するとともに、もう一つの痛みの経路であるブラジキニン(血漿から遊離する)による経路を強く活性化するとのことである。

では、なぜ効用がなくなるはずの時間でも違和感などを感じなくなるのであろうか。一般に生体内ではある化学物質が生成されても、それはあらかじめ備わっている代謝系によって分解除去されるのが普通である。しかし、加齢によってじりじりと代謝活性が下がってくるとその分解除去には時間がかかるようになり、それが故障からの回復に時間がかかるゆえんであろう。今回のケースでも、いったん生成されたプロスタグランジンの除去に時間がかかり、除去されそうになってもまた走ることなどによって新たに生成されてしまって依然として炎症・疼痛物質が無くなることのない状況が続いていたと思われる。したがって、その蓄積をロキソニンを飲むことによって遮断することで違和感や痛みの発生を防ぐ効果があったのだと解釈される。そのことを考えて、通院経験のある近くの整形外科医院でロキソニンよりは少し活性が低いが消化器などへの副作用の少ないセレコックスという薬を戴き、一昨日までの8日間飲み続ける実験をした。その結果を現在観察中である。

もう一つ重要な問題がある。それはなぜいつもマッサージの先生に“足首の使い過ぎ”(ふくらはぎへの強い付加)を指摘され続けるのかということである。私には一つの思いがある。それは、着地時の地面を踏みつける力が地面からの反力を得ることにつながり、それが前への走力につながるとの考えである。これはあながち間違ってはいないとは思うが、そおっと着地するのが良いと主張する人もいる。もうひとつは、走るときのストライドの問題である。私の走法はストライド走法と言えるほど広くはなく、またピッチ走法と言えるほど狭くもない、ちょうど中間から少し広い目位だと自覚していた。

そのあたりのことを考えていた先週、偶然にも関東にいる息子夫妻が休暇でやってきて一緒にトレーニングする機会を得た。そのとき息子から得たアドバイスが二つあった。一つは、ストライドを小さくしてピッチ走法に近づけることで、もうひとつはトレーニング後には必ずアイシングをすることであった。着地点が重心真下から前に行くほど着地点は踵側に移り、ふくらはぎに負荷がかかることになる。また同時に離地点はより後ろ側に移り、やはりふくらはぎを使って離地することになる。この二つの動きはともに“足首を使う”ことを意味している。このことは分かってはいたことであるが、ピッチと呼吸は連動していることも知っていた私としては容易にそこに踏み込むことができなかった。しかし、2年ぶりに見た息子の走り方がストライド走法から明らかなピッチ走法に切り替わっており、フルマラソンでも良いタイムを出すようになってきたこともあり、この際思い切ってピッチ走法に切り替える決心をした。もうひとつのアイシングは、アドバイス通りに早速保冷剤とそれを保持するサポーターをスポーツ店で購入して実行に移すことにした。現在使ってみて炎症の早期解消ができていると実感できる。

現在、セレコックスの投薬は中止しているが、ピッチ走法への移行とアイシングは実行しており、これまでの結果は良好で、ここ2か月ほどは二日と続けて走ることができなかったが、現在はそれも可能である。これからしばらく様子を見ながら脚への負担の少ないピッチ走法になれるようにしたい。しかしそのためには、ピッチ走法に見合った呼吸法を身に着けないと長時間走ることは難しいと思われるので、そこがポイントになるように感じている。

このような様々な試みの結果は、できるだけ早期に続編として書くつもりである。