第14回長野オリンピック記念 長野マラソンを苦しくも存分に楽しんだ!

- 2012/04/18 11:31

昨年4月に予定されていた長野オリンピック記念長野マラソンは、その1か月前に発生した未曾有の東日本大震災と長野北部における地震の影響を受け中止された。そして、組織委員会の英断により、震災地からの参加予定者の分を除くすべての参加費およそ8000万円弱は被災地への義援金として送られることになった。さらに、完走者の名誉としていただけることになっていたフィニッシャーズタオルも同時に被災者に送られたと聞いている。

昨年4月に予定されていた長野オリンピック記念長野マラソンは、その1か月前に発生した未曾有の東日本大震災と長野北部における地震の影響を受け中止された。そして、組織委員会の英断により、震災地からの参加予定者の分を除くすべての参加費およそ8000万円弱は被災地への義援金として送られることになった。さらに、完走者の名誉としていただけることになっていたフィニッシャーズタオルも同時に被災者に送られたと聞いている。

そんなこと、さらに私はここ2年すべての大規模マラソンへの参加が抽選から外れたことによって参加できず、今春の長野マラソンへの参加を待ち望んでいた昨秋、思いがけず中止になった前回の参加予定者を優先席に参加させるとの決定を知らされ、今回の参加を首を長くして待ち望んでいた。また、私自身長い間悩まされてきた、交感神経活性化時にまれに発生する頻拍も2年前にカテーテル手術で完治したこともあり(http://www.unique-runner.com/catheter1.htm )、待ち遠しいレースであった。 ただ、復帰に向けて昨年始めから月間200キロ前後とかなりの距離を走り、その成果が昨秋からの5回のハーフマラソンに現れて自己ベストの1時間41分にあと7分と迫るところまで回復していたが、ここ2か月ほどは左脚に少し違和感を抱えて不安ではあった。

ただ、復帰に向けて昨年始めから月間200キロ前後とかなりの距離を走り、その成果が昨秋からの5回のハーフマラソンに現れて自己ベストの1時間41分にあと7分と迫るところまで回復していたが、ここ2か月ほどは左脚に少し違和感を抱えて不安ではあった。

そんな不安と希望を持って14日に長野に入り、いつものように息子、娘そして友人の4人と顔を合わせた。今年は相変わらずの不安定な天気で、久しぶりに終日雨に見舞われ、恒例でお参りに出かけた善光寺参道でもうすら寒い思いをした。その後、楽しい夕食に出かけ、自己ベストを出した人はその後の食事代をおごるという“おいしい”約束を取り付けた。以下は今回の苦しい闘いの記録である。

今回は約1万人が参加したが、その内14回連続で参加した人がおよそ4.5%でその方々にはゴールドゼッケンが贈られ、私のように10回以上参加したものは約9%でシルバーゼッケンで走ることが許された。いずれにせよ、その数字に示されるようにリピーターが多く、多くのランナーに愛されている大会であることがよくわかる。

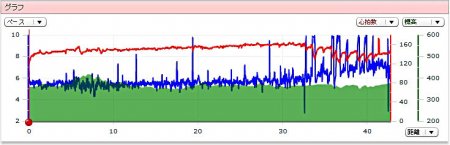

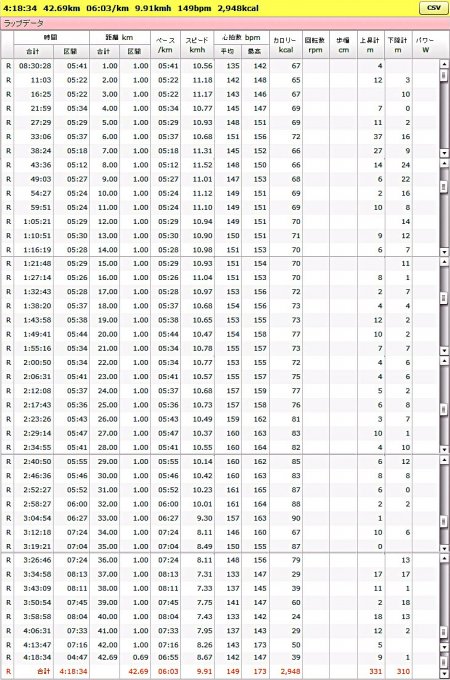

大会当日は最低気温2℃で最高気温は20℃と温度差の大きい予想であったが、 スタート地点の北長野の大きな長野運動公園に着いた午前7時前には既にそれほど寒くはなく、スタート時点ではすでに9℃に上がっており先行き急な気温の上昇が懸念された。1枚目の写真は会場入り口あたりの案内板、2枚目の写真は着替える前の4人の写真である。3枚目の写真からはいつものようにGarmin Forerunner 110と心拍計によって得られたデータを写真にしたものである。3枚目はコースの地図で、スタートは長野運動公園で長野オリンピックで使用されたアクアウイング前、その後ビッグハット、エムウェーブ、ホワイトリング、さらに上信越自動車道などを通り、南長野運動公園にある長野オリンピックスタジアムをフィニッシュとするコースである。コース全体の標高差はそれほどでもないが、後半ばてるところの千曲川の堤防道路の上り下りは私などには大変苦しい。4枚目の写真は全体のキロ当たりのラップタイム(分、青)、1分あたりの心拍数(赤)そして緑の標高である。5枚目には、それらのデータが1キロ刻みの数値で表されている。心拍数から計算された消費カロリーはほぼ3000キロカロリーである。なお、今回のGarminのデータは距離の点で少し誤差が大きいので注意が必要である。

スタート地点の北長野の大きな長野運動公園に着いた午前7時前には既にそれほど寒くはなく、スタート時点ではすでに9℃に上がっており先行き急な気温の上昇が懸念された。1枚目の写真は会場入り口あたりの案内板、2枚目の写真は着替える前の4人の写真である。3枚目の写真からはいつものようにGarmin Forerunner 110と心拍計によって得られたデータを写真にしたものである。3枚目はコースの地図で、スタートは長野運動公園で長野オリンピックで使用されたアクアウイング前、その後ビッグハット、エムウェーブ、ホワイトリング、さらに上信越自動車道などを通り、南長野運動公園にある長野オリンピックスタジアムをフィニッシュとするコースである。コース全体の標高差はそれほどでもないが、後半ばてるところの千曲川の堤防道路の上り下りは私などには大変苦しい。4枚目の写真は全体のキロ当たりのラップタイム(分、青)、1分あたりの心拍数(赤)そして緑の標高である。5枚目には、それらのデータが1キロ刻みの数値で表されている。心拍数から計算された消費カロリーはほぼ3000キロカロリーである。なお、今回のGarminのデータは距離の点で少し誤差が大きいので注意が必要である。

私は今回は脚の不安もあり、久しぶりのフルマラソンということもあってキロ6分で行きたいと考えていたが、スタート前のウォーミングアップの時点でかなり体も軽いことを感じていたこともあり、少し出たとこ勝負に傾きつつあった。 そしてスタートしてみると案の定6分より20-30秒以上速いタイムになってしまい、しかもそのペースをなかなか落とせず、遂にずるずるとそのままで走ってしまうことになった。そして中間点を1時間57分で通過し、30キロ地点でもなおキロ5分40秒を維持してはいた。しかしそこから急速に脚が動かなくなり、32キロ地点で当初予定していたキロ6分になり、本心はそのままのペースを維持したいと思っていたが、さすがにそうは甘くはなかったのである。

そしてスタートしてみると案の定6分より20-30秒以上速いタイムになってしまい、しかもそのペースをなかなか落とせず、遂にずるずるとそのままで走ってしまうことになった。そして中間点を1時間57分で通過し、30キロ地点でもなおキロ5分40秒を維持してはいた。しかしそこから急速に脚が動かなくなり、32キロ地点で当初予定していたキロ6分になり、本心はそのままのペースを維持したいと思っていたが、さすがにそうは甘くはなかったのである。

疲れがピークになって足が動かなくなった34キロ手前に突然高橋尚子が現れてバンバンとタッチしてくれたのであるが、その後暫くして私が22キロ過ぎからペースメーカーにしていた若い女性が突然歩き始めたのである。それを数メートル後ろで見た私は“まあ、ちょっと歩くか”という気になってしまって集中力が切れ、それから40キロまでの間は歩いたり走ったりの繰り返しになってしまったのである。そのことは当然のことながらグラフの赤色の心拍数が34キロ以降に下がって、なお上下動していること、 青色のラップタイムがやはり上がり下がりしていることからも明白である。それでも4時間18分34秒(手元の時計)でゴールできたのは前半の貯金があったからである。でも、前半をもっとうまく走ればもっと良いタイムが出た可能性は大きい。次回にそれを実行したい。

青色のラップタイムがやはり上がり下がりしていることからも明白である。それでも4時間18分34秒(手元の時計)でゴールできたのは前半の貯金があったからである。でも、前半をもっとうまく走ればもっと良いタイムが出た可能性は大きい。次回にそれを実行したい。

久しぶりにフルマラソンを走って、この距離の凄さにほとほと手を焼いてきたことを再びまざまざと思いだしてしまった。これまでフルマラソンは確か15回走ったことになるが、本当にイーブンペースで走ったのは初めて参加し自己ベストを出したホノルルマラソンだけだったように思う。ほとんどのレースでは30キロ以降に難関が待ち構えていて、それに苦しめられている。今回も全く同様で、暑さにも参り、37キロあたりからは水を含ませたスポンジをスタジアムに入るまで両手に握りしめて走っていたのである。それもあってか39キロあたりから少しは回復し、またその辺りで応援のおやじに“こらっ!しっかり走らんか!”と怒鳴られたこともあり、41キロ地点での給水で止まっただけであとは何とか走り続けることができた。でも、ちょっと思うのは、こうやって終盤やむなく歩いているが、心拍数のデータを見ればわかるように、歩けばやはり心拍数は相当下がるのである。その意味で歩くことはそれなりに安全策でもあることも確かで、歩いて気力体力を回復させてまた走る、それもありである。なお、仲間の友人が自己ベストを更新してくれたので、レース後長野駅の恒例の場所で美味しいビールをごちそうになった。特別においしかった。ありがとう。

それにしても長野のサポート体制や応援は素晴らしい。皆さんが本当に心から応援している、とわかる。この応援がなければ遠い長野まで来ることはない。それほどありがたい、心が通じ合う応援である。最後のスタジアムに入ると高橋尚子と大勢のバレー衣装の女の子たちが精いっぱい歓迎してくれた。コースを取り巻く雪をいただいた美しい山々とともに、ただただ感謝!である。なお、すべての写真はクリックで拡大できるので拡大してご覧ください。

追記:公式タイム(グロス)は04:19:03、ネットタイムは04:18:35でした。