琵琶湖八景のひとつ 奥琵琶湖の海津大崎の桜を訪ねる

- 2013/04/20 11:52

私は高島市マキノ町には縁がある。これまでたしか四度訪れたことがある。これまではすべて山手にあるピックランドを中心に開かれるハーフマラソンへの参加で、昨年10月にも久しぶりに訪れて第31回(2012)びわ湖高島栗マラソンを楽しませてもらった。

私は高島市マキノ町には縁がある。これまでたしか四度訪れたことがある。これまではすべて山手にあるピックランドを中心に開かれるハーフマラソンへの参加で、昨年10月にも久しぶりに訪れて第31回(2012)びわ湖高島栗マラソンを楽しませてもらった。JR湖西線のマキノ駅は京都線の高槻からは新快速でわずか80分と近いが、これまで山手にしか行かず、湖岸の様子は全く知ることが無かった。しばらく前、テレビがその湖北の桜の模様を放映したこともあって、マキノ町の海津大崎地区の桜を観に行こうということになり、絶好の天候に恵まれた今週初めの15日に訪れた。

1枚目の写真の上部にはその位置が赤いまるで記され、その部分の拡大図が下にある。どちらも高島市のホームページからの引用であるが、その桜並木は駅から2キロの地点からおよそ4キロにわたって、びわ湖に向かって突き出るような形で続いているようであった。そこで駅前でレンタサイクルを3時間の予定で借り受け、それに乗ってゆったりと並木道を行くことにした。この海津大崎のついてWikipediaは次のように言うので、いつものようにかなり長いが、それで十分な説明になるのでここに引用させていただくこととする。

「海津大崎(かいづおおさき)は滋賀県高島市マキノ町海津にある、琵琶湖にせり出した岩礁地帯。琵琶湖八景の一つ。

高島市マキノ地域を含む湖西・湖北一帯の湖岸は景勝の地として有名であるが、海津大崎の岩礁はその中でも随一の景観を誇っている。青く澄んだ静かな湖面に東山を主峰とする緑濃き山塊がどっしりとそびえる様は、比較的平坦な地形の多い琵琶湖において稀な景観を呈し、神秘的かつ猛々しい雰囲気をかもし出している。

高島市マキノ地域を含む湖西・湖北一帯の湖岸は景勝の地として有名であるが、海津大崎の岩礁はその中でも随一の景観を誇っている。青く澄んだ静かな湖面に東山を主峰とする緑濃き山塊がどっしりとそびえる様は、比較的平坦な地形の多い琵琶湖において稀な景観を呈し、神秘的かつ猛々しい雰囲気をかもし出している。海津大崎付近の滋賀県道557号西浅井マキノ線沿線には、多くの桜が植えられており観桜の名所となっている。1990年(平成2年)3月には「日本さくら名所100選」に選定された。

桜並木は、1936年(昭和11年)6月に大崎トンネルが完成したのを記念して海津村(現・高島市マキノ町海津)が植樹したものである。満々と水をたたえる琵琶湖の青と東山連峰の緑の間を可憐なピンクの花びらが帯状に延びる景観は、奥琵琶湖に春の訪れを告げる代表的な風物詩である。例年4月中旬には、延長約4kmにわたって約600本のソメイヨシノが咲き誇り、

美しい花のトンネルを散策する多くの観光客でにぎわう。

美しい花のトンネルを散策する多くの観光客でにぎわう。この桜並木の誕生は、海津村による植樹に先立つこと5年前、当時滋賀県高島地方事務所に道路補修をする修路作業員として勤めていた宗戸清七(当時37歳、百瀬村(現・高島市マキノ地域)在住)が作業の合間に自費で購入した若木を植えたことに端を発する。宗戸は当時未舗装であった県道の改良や補修を日常業務としており、助手2人とリヤカーに土砂を積んで毎日巡回し、くぼみに土砂を埋めたり盛り上がっている場所を削って平らにするなどの作業に携わっていたが、重労働の疲れを癒してくれたのが、道から見える澄み切った琵琶湖と沖に浮かぶ竹生島の姿であった。愛着のある道に何か残したいと思った宗戸は、桜の並木があれば景色が華やかになると考え、自力で桜を植え始めた。

3年後に若木が花をつけはじめると村の青年団も協力しはじめ、宗戸の指示により団員がリヤカーで水や土を運び、若木がしっかりと根付くよう植樹を行ったことが、

後の桜並木をつくる大きなきっかけとなった。その後も、地元の人々や観光関係者たちがこの桜並木を大切に育て、たび重なる豪雪や崖崩れによる被害のさいに黙々と補植するなど守り続けた。海津大崎の桜も還暦を過ぎ、樹勢もかつてのような勢いはなくなってきたが、マキノ地域住民の誇りとも言うべき桜並木は大切に守り育てられ、後世に引き継がれようとしている。」

後の桜並木をつくる大きなきっかけとなった。その後も、地元の人々や観光関係者たちがこの桜並木を大切に育て、たび重なる豪雪や崖崩れによる被害のさいに黙々と補植するなど守り続けた。海津大崎の桜も還暦を過ぎ、樹勢もかつてのような勢いはなくなってきたが、マキノ地域住民の誇りとも言うべき桜並木は大切に守り育てられ、後世に引き継がれようとしている。」駅を降りて真っ直ぐ行くとすぐに美しい水をたたえた湖岸に出て、そこを県道西浅井マキノ線が走っているのでそれを左にしばらく進むとすぐに桜並木に入ることができる。ソメイヨシノの桜は完全に満開で、湖水と山の緑のコントラストがきれいでゆったりした気分になれる。とにかく延々と桜並木で、月曜日だったにもかかわらず人一杯車一杯で、ちょっと危なっかしい感じもした。でも、皆さん落ち着いて動いているので危険を感じるというほどでもなく、多くの人は湖畔に降りてそこで弁当を食べたり、写真を撮って暖かく無風の春の雰囲気を存分に楽しんでいるようであった。

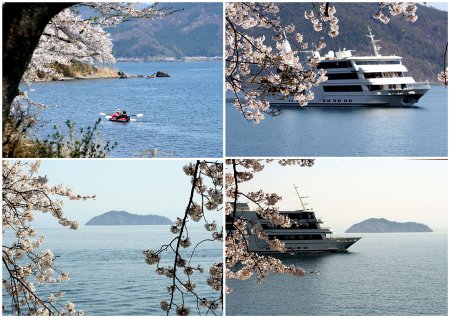

途中大崎観音のところにお見せがありそこで団子などを楽しんでいたが、そこに唯一ピンクのきれいな枝垂桜があった。また、湖には小さなカヤックを楽しむ人々がいる一方で水上スクーターを飛ばしている若者もいた。また、小さなものから大きな観光船までのいろいろな船が運行されており、船上の観光客は湖側から延々と続く桜を眺めているのがよくわかった。そのびわ湖にはマキノ町と長浜の間に位置する竹生島が浮かんでいる。そのような景色の写真は特に意識することなくまとめて掲載させていただいている。

途中大崎観音のところにお見せがありそこで団子などを楽しんでいたが、そこに唯一ピンクのきれいな枝垂桜があった。また、湖には小さなカヤックを楽しむ人々がいる一方で水上スクーターを飛ばしている若者もいた。また、小さなものから大きな観光船までのいろいろな船が運行されており、船上の観光客は湖側から延々と続く桜を眺めているのがよくわかった。そのびわ湖にはマキノ町と長浜の間に位置する竹生島が浮かんでいる。そのような景色の写真は特に意識することなくまとめて掲載させていただいている。びわ湖には多くの魚も生息し、琵琶湖の特産品として加工されて売られている。自転車に乗って駅まで戻る途中そんな店に立ち寄り、酒の肴に幾品かを購入、また秋にマラソンで来る時のために新しい宿を見つけたのも収穫のひとつであった。なお、最後の写真は、途中の駅、新旭駅の北側に広がる真っ黄色に満開の菜の花畑である。