私の弱点である「ふくらはぎ」の故障防止策を考える―更なる展開へ

- 2013/08/15 18:55

今年の6月19日「私の弱点である『ふくらはぎ』の故障防止策を考える」とのブログを書いた(http://www.unique-runner.com/blog/diary.cgi?no=193 )。今回はその発展版であり、それについて以下に書いてみよう。 前回書いたのは、読売新聞に掲載された和歌山大学の本山教授の研究成果、つまり長距離を走るときには筋肉のブレを抑えるテーピングをすることが効果的であるとの主張を基にした私自身の新しい試みについてであった。そこで私がテーピングに代えて使ったのはふくらはぎを締める(コンプレッション、圧縮)レッグカバーといわれるもので、それがふくらはぎの故障防止に凄く効果的らしいというものであった。

前回書いたのは、読売新聞に掲載された和歌山大学の本山教授の研究成果、つまり長距離を走るときには筋肉のブレを抑えるテーピングをすることが効果的であるとの主張を基にした私自身の新しい試みについてであった。そこで私がテーピングに代えて使ったのはふくらはぎを締める(コンプレッション、圧縮)レッグカバーといわれるもので、それがふくらはぎの故障防止に凄く効果的らしいというものであった。

それをその後今日まで毎日のように使い続けているが、それがどんなものかは1枚目の写真をご覧いただきたい。写真はTIGORAのMサイズを装着している写真で、ふくらはぎサイズではLであるが少しコンプレッションが不足気味なのでMサイズを使用している。これを使用してこの2か月間1週間に4~5日間毎日15キロほどをLSDとして走り続けてもふくらはぎに異常は発生せず、また翌日に疲れを持ち越すこともほとんどなさそうで、下肢筋肉のブレを予防することの重要さを認識させられることとなった。なお、このレッグカバーと言われるものはすべてユニセックス仕様である。

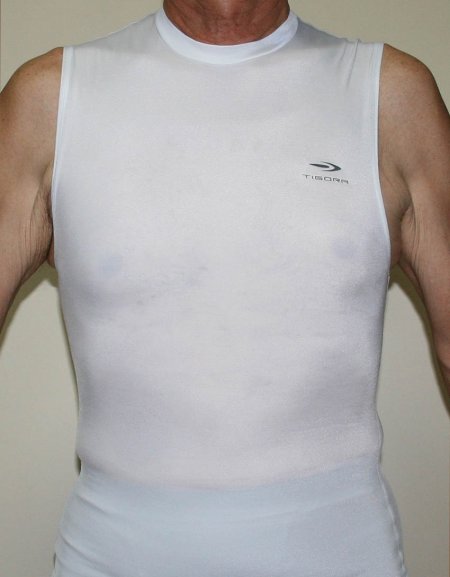

このことに気をよくした私は、この1か月間同様のコンパクション効果を持つように作られているコンプレッションインナー(ノースリーブ)を試すことにした(2枚目の写真)。それもTIGORAブランドのもので、値段からしてもその効用を試すには絶好であった。初めて使用した時には肋骨のない腹部、特に胃がかなり圧迫されることを感じたが、これも少し慣れればほとんど何も感じないくらいのものであった。 でも、驚いたことには胃の安定感であった。私は比較的胸焼けをするタイプで、特に何か食べてから1~2時間くらいの間に走ると必ず胸焼けをするタイプである。ところがこのコンプレッションインナーを着用して走ると、ほとんど胸焼けをすることもなく、安定感を持って走ることができるのである。したがって、レッグカバーと併用することでこの2か月間ほとんど何の問題もなく走り続けることができたのである。

でも、驚いたことには胃の安定感であった。私は比較的胸焼けをするタイプで、特に何か食べてから1~2時間くらいの間に走ると必ず胸焼けをするタイプである。ところがこのコンプレッションインナーを着用して走ると、ほとんど胸焼けをすることもなく、安定感を持って走ることができるのである。したがって、レッグカバーと併用することでこの2か月間ほとんど何の問題もなく走り続けることができたのである。

このインナーは前部に肋骨のようなものをもたない内臓(胃、大腸、小腸など)の運動時の動きを抑えているようで、これについては動きを抑えることがよいことかどうかとの議論もありうる。しかし私はそのことをポジティブに感じている。その根拠は、たとえば“闘争&逃走”のためと言われる交感神経や副腎髄質ホルモンなどは激しい運動を想定して動き出すとアドレナリンなどのカテコールアミン類を分泌するが、それは筋肉系の毛細血管は拡張させて血流を増大させながら、一方で当座必要とされない消化器官の血管は収縮させて血流を絞るという生理現象があるからである。つまりはそのような状況下では消化器などの内臓は機能させないようになっているというのが、生理学の教えることのように思う。そう考えると、運動時に消化器などの内臓は機能させず、できるだけブレないようにしておくというのが、交感神経などが要求する機能と合致することだと考えてよいであろう。これが私がコンプレッションインナーによる腹部の圧迫を前向きに考えている理由である。

このような新しいコンプレッションを基本としたレッグカバーとインナーを着用し、さらに股関節をとりまく大きな筋肉を使って走る走法の徹底によって(http://www.unique-runner.com/blog/diary.cgi?no=129)、この秋に始まる新しいシーズンを楽しめるような気がしている。できればそれを存分に楽しみたいものである。

追記:

インナーについて気がついたことがあるのでそれを追記しておきたい。それは、腹腔が圧迫されたとした時に起こりうる現象についてで、その場合のひとつの影響は横隔膜を挟む胸腔(胸郭)の体積の減少の可能性があることである。そのことを単純に考えると、肺が利用できる体積が減少する、あるいはまた横隔膜の動きが制限されると共にその上に乗っている心臓に圧迫がかかるなどが考えられないこともない。ただ、これらは鍛えられた腹筋によって腹部が強く守られている状況と変わりはないと思われるが、いかがなものであろうか?ただ、インナーは使い始めてまだ1カ月ほどなので、その効用については注意深く観察してゆきたい。 (8月18日追記)