濃い緑の福井平野を走って650キロ (1)越前大野城と恐竜博物館

- 2013/07/03 17:23

梅雨入り宣言後しばらくそれを忘れてしまったような天候が続いていたが、やはり天は忘れていなかったのかと思わせる気まぐれ梅雨の6月末、雨の間を縫って福井を訪れることになった。私は福井にはこれまで一度訪れたことはあったし、また通ったこともあったが依然として未知の国である。今回は1泊2日の急ぎの旅であったが、緑一杯の山々と田植が済んで緑のじゅうたんの美しい福井を走り廻ることになった。まずは北陸自動車道から東に入った大野市の越前大野城を訪れた。

梅雨入り宣言後しばらくそれを忘れてしまったような天候が続いていたが、やはり天は忘れていなかったのかと思わせる気まぐれ梅雨の6月末、雨の間を縫って福井を訪れることになった。私は福井にはこれまで一度訪れたことはあったし、また通ったこともあったが依然として未知の国である。今回は1泊2日の急ぎの旅であったが、緑一杯の山々と田植が済んで緑のじゅうたんの美しい福井を走り廻ることになった。まずは北陸自動車道から東に入った大野市の越前大野城を訪れた。

そのお城は四方を山に囲まれた平坦な地に突然立ち上がっている亀山という山の頂上に建っていた。車で走っていても感じたのだが、この福井の地は織田一族の出身地のようで、そんなことも関係するのかこの大野城の城主は豊臣一族の影響下にあったらしい。1枚目の写真は再建された城の写真である。しかしこの城は個人の寄付によるもので必ずしも正確に史実に基づいているとは言い難いようである。それでも、石垣はそのまま使われており、それなりの体裁は整えられている。この地は岐阜に近く様々な交流があったようである。その岐阜・郡上八幡の方面を天守閣から眺めた写真を左下に置いてある。 また右下の写真は麓から亀山の山頂のお城を撮った写真である。

また右下の写真は麓から亀山の山頂のお城を撮った写真である。

大野城のパンフレットによれば、第12代城主には徳川幕府の大老として権勢を誇った土井利勝の4男の利房が入り、情勢が大きく変わったようである。その6代後の土井利忠(2枚目写真の銅像)の時代になって大掛かりの藩政改革が行なわれ、悪化していた藩の財政改善に藩の特産品を売り出すための商店である「大野屋」を各地に開業するなど思い切った改革を断行した。また藩士の教育改革も積極的に行い、大坂の適塾から医師を呼び医学の勉強にも取り組み、そのために明倫館や洋学館を設置して藩士の意識改革にも取り組んだとされる。当然のようにそこに向かって各地から多くの藩士が訪れたようである。彼が行った改革は2枚目の組み写真の看板に書かれており、砲術を学ぶことによる武力の増強や、内陸の城主であるにもかかわらず蝦夷地の開拓や樺太の開拓にも乗り出し、そのためにトップクラスの帆船の建造を行いその航海に役立てたという。その時代のわが国の津々浦々には、勉学に意欲を持つ若者や進取の気風に溢れた者たちが沢山いたことにただただ驚かされる。 2枚目の写真の右下のものは、上に述べた「大野屋」を現代に生かそうと「平成の大野屋」として「結楽座」をつくり、それで大野市の活性化を目指すもので、その周囲もそのために整備され時鐘(時計塔)も復元されていてその意気込みを感じさせる。私たちはその近くで昼食をとり、次の目的地の「福井県立恐竜博物館」に向かった。

2枚目の写真の右下のものは、上に述べた「大野屋」を現代に生かそうと「平成の大野屋」として「結楽座」をつくり、それで大野市の活性化を目指すもので、その周囲もそのために整備され時鐘(時計塔)も復元されていてその意気込みを感じさせる。私たちはその近くで昼食をとり、次の目的地の「福井県立恐竜博物館」に向かった。

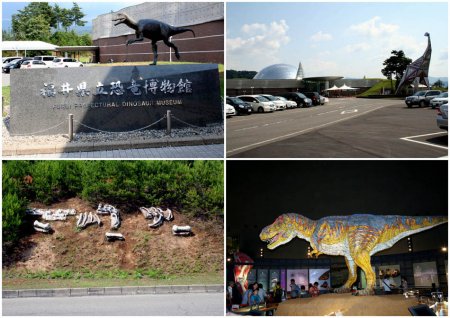

目的の博物館に近づいてきたとき、突然田圃の中に真っ白な巨大な恐竜像(ティラノサウルス?)が現れて驚かされた。それが3枚目の写真であり、右側に小さく見える銀色のドームが博物館そのものである。つなぎの道路を通って博物館に到着すると驚くほど広大な駐車場が整備され、巨大な恐竜模型をいただく銀色の円形ドームが待っていた。そのつなぎ道路などの斜面には化石の埋没状況を暗示するような展示も行われていた(4枚目組写真の左下)。

さて、博物館に入ろうとしてうれしいことがあった。もともと県立ということもあるのか入場料は700円と安いが、なんと70歳以上は福井県民でなくとも無料であった。暖かい心遣いである。中に入ると想像以上に巨大で、 一番下の階まで一気にエスカレーターで降りるとそこには巨大な恐竜の動く姿があった(4枚目右下)。私もそれに見とれたが、それを見た子供が泣き叫ぶ姿が可愛くもあり、またその模型の出来栄えを表しているように思えた。

一番下の階まで一気にエスカレーターで降りるとそこには巨大な恐竜の動く姿があった(4枚目右下)。私もそれに見とれたが、それを見た子供が泣き叫ぶ姿が可愛くもあり、またその模型の出来栄えを表しているように思えた。

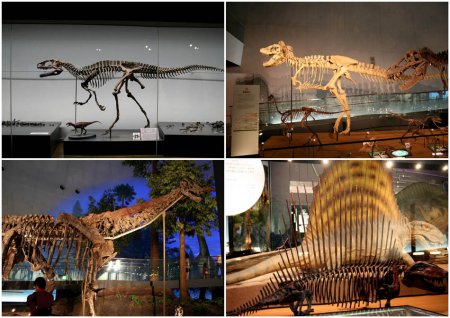

展示場は円形でらせん状に作られており、多彩な恐竜の化石や復元標本のレプリカが世界中から集められており、その展示の質と量は世界的に有名であるとのことである。5枚目組写真左下の巨大な復元された骨格像(イグアノドン類)は、この写真からは分からないがその90%以上は実物の化石から組み上げられたもので、そんな巨大な生き物が跋扈していた世界をイメージする助けになるものである。

その5枚目組写真の左上の美しい骨格復元像は、この博物館のある勝山の手取層群から発見された化石から復元されたもので、確かイグアノドン類のフクイサウルス?だったと思う。これ以外にもこの地域で発掘された恐竜化石が多く展示されていたが、フラッシュなしで撮影した映像からそれを特定してここに載せるのは私には難しく、お許しいただきたい。なお、5枚目の写真で右下にあるのは、椎骨の棘突起が著しく伸びた小型恐竜の化石からの見事な復元像で、その向こうに見えるのはその恐竜の生きている姿の復元であった。 とにかく、化石や骨格を再構成したものの無数の展示があり、ただただ圧倒されるだけで、それを頭に入れておくことは難しい。どのようなものが展示されていたかをわずかに示すために5枚目の写真を用意させてもらった。沢山の写真からそれらの写真を選んだ根拠は特になく、ただ美しく撮れていたからというだけと言った方がよいであろう。それにしても、この博物館はその量と質は素晴らしいようだと感じることはできた。残念なのはそれに追いつけないこちらの頭の問題であろうか。

とにかく、化石や骨格を再構成したものの無数の展示があり、ただただ圧倒されるだけで、それを頭に入れておくことは難しい。どのようなものが展示されていたかをわずかに示すために5枚目の写真を用意させてもらった。沢山の写真からそれらの写真を選んだ根拠は特になく、ただ美しく撮れていたからというだけと言った方がよいであろう。それにしても、この博物館はその量と質は素晴らしいようだと感じることはできた。残念なのはそれに追いつけないこちらの頭の問題であろうか。

これが簡単な報告であるが、皆さんもぜひ一度行かれてはいかがであろうか。土曜日ということもあったであろうが、駐車場の車のナンバーを見ていると中部、関西そして関東から沢山の家族連れが来ていた。発掘はまだまだ続いていて新しい恐竜化石が続々と発見されていることから、これからますます人気が上がってゆくのだろうと思う。

なお私は先月大阪市立自然史博物館で開かれた、ゴビ砂漠で発見された恐竜化石の展覧会を楽しんだ(http://www.unique-runner.com/blog/diary.cgi?no=196 )。