奈良“西ノ京”を歩く

- 2013/06/13 09:36

梅雨入りと言われながらほとんど雨の降らない週末の6月8日、いつものように山の神先導で近鉄西ノ京駅そばにあり、世界文化遺産に登録されている唐招提寺と薬師寺を訪れることにした。京都駅から近鉄に乗り換えて確か50分弱で西ノ京駅に着き、そこから徒歩で10分も歩けば初めて見る唐招提寺があった。唐招提寺と言えば鑑真和上とつながるが相変わらずその内容は空白で、いつものようにWikipediaにすがるしかなかった。Wikipediaは唐招提寺と鑑真について次のように言う。

梅雨入りと言われながらほとんど雨の降らない週末の6月8日、いつものように山の神先導で近鉄西ノ京駅そばにあり、世界文化遺産に登録されている唐招提寺と薬師寺を訪れることにした。京都駅から近鉄に乗り換えて確か50分弱で西ノ京駅に着き、そこから徒歩で10分も歩けば初めて見る唐招提寺があった。唐招提寺と言えば鑑真和上とつながるが相変わらずその内容は空白で、いつものようにWikipediaにすがるしかなかった。Wikipediaは唐招提寺と鑑真について次のように言う。「唐招提寺(とうしょうだいじ)は、奈良市五条町にある鑑真が建立した寺院。南都六宗の1つである律宗の総本山である。本尊は廬舎那仏、開基(創立者)は鑑真である。井上靖の小説『天平の甍』で広く知られるようになった中国・唐出身の僧鑑真が晩年を過ごした寺であり、奈良時代建立の金堂、講堂を初め、多くの文化財を有する。唐招提寺は1998年に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。

『続日本紀』等によれば、唐招提寺は唐僧・鑑真が天平宝字3年(759年)、新田部親王(天武天皇第7皇子)の旧宅跡を朝廷から譲り受け、寺としたものである。寺名の『招提』は、サンスクリット由来の中国語で、元来は『四方』『広い』などの意味を表す語であったが、『寺』『院』『精舎』『蘭若』などと同様、仏教寺院(私寺)を指す一般名詞として使われていた。つまり、唐招提寺という寺号は、『唐僧鑑真和上のための寺』という意味合いである。

鑑真(688年 - 763年)の生涯については、日本に同行した弟子の思託が記した『大和上伝』、それを基にした淡海三船の『唐大和上東征伝』、寺に伝わる絵巻物『東征絵伝』、井上靖の『天平の甍』などに詳しい。

鑑真は仏教者に戒律を授ける『導師』『伝戒の師』として日本に招請された。『戒律』とは、仏教教団の構成員が日常生活上守るべき『規範』『きまり』を意味し、一般の仏教信者に授ける『菩薩戒』と、正式の僧に授ける『具足戒』とがある。

出家者が正式の僧となるためには、『戒壇』という場で、『三師七証』という授戒の師3人と、証明師(授戒の儀式に立会い見届ける役の高僧)7人のもと、『具足戒』を受けねばならないが、当時(8世紀前半)の日本ではこうした正式の授戒の制度は整備されておらず、授戒資格のある僧も不足していた。そのため、官の承認を経ず、私的に出家得度する私度僧が増え、課役免除のために私度僧となる者もいて、社会秩序の乱れにつながっていた。

出家者が正式の僧となるためには、『戒壇』という場で、『三師七証』という授戒の師3人と、証明師(授戒の儀式に立会い見届ける役の高僧)7人のもと、『具足戒』を受けねばならないが、当時(8世紀前半)の日本ではこうした正式の授戒の制度は整備されておらず、授戒資格のある僧も不足していた。そのため、官の承認を経ず、私的に出家得度する私度僧が増え、課役免除のために私度僧となる者もいて、社会秩序の乱れにつながっていた。こうした中、天平5年(733年)、遣唐使と共に渡唐した普照と栄叡という留学僧がいた。彼らが揚州(現・江蘇省)の大明寺で高僧鑑真に初めて会ったのは西暦742年10月のことであった。普照と栄叡は、日本には正式の伝戒の師がいないので、しかるべき高僧を推薦いただきたいと鑑真に申し出た。鑑真の弟子達は渡航の危険などを理由に渡日を拒んだ。弟子達の内に渡日の志をもつ者がいないことを知った鑑真は、自ら渡日することを決意する。しかし、当時の航海は命懸けであった上に、唐で既に高僧として名の高かった鑑真の出国には反対する勢力もあった。そのため、鑑真、普照、栄叡らの渡航計画は挫折の連続であった。ある時は船を出す前に関係者の密告で普照と栄叡が捕縛され、ある時は船が難破した。748年、5回目の渡航計画では嵐に遭って船が漂流し、中国最南端の海南島まで流されてしまった。陸路揚州へ戻る途中、それまで行動を共にしてきた栄叡が病死し、高弟の祥彦(しょうげん)も死去、鑑真自らは失明するという苦難を味わった。753年、6回目の渡航計画でようやく来日に成功するが、鑑真は当時既に66歳になっていた。

遣唐使船に同乗し、琉球を経て天平勝宝5年(753年)12月、薩摩に上陸した鑑真は、翌天平勝宝6年(754年)2月、ようやく難波津(大阪)に上陸した。同年4月、東大寺大仏殿前で、聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇らに菩薩戒を授け、沙弥、僧に具足戒を授けた。鑑真は日本で過ごした晩年の10年間の内、前半5年間を東大寺唐禅院に住した後、天平宝字3年(759年)、前述のように、今の唐招提寺の地を与えられた。大僧都に任じられ、後に大和上の尊称を贈られた鑑真は、天平宝字7年(763年)5月、波乱の生涯を日本で閉じた。数え年76であった。」

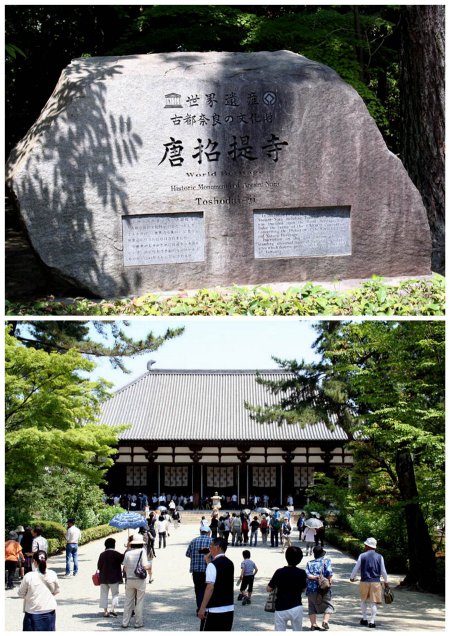

遣唐使船に同乗し、琉球を経て天平勝宝5年(753年)12月、薩摩に上陸した鑑真は、翌天平勝宝6年(754年)2月、ようやく難波津(大阪)に上陸した。同年4月、東大寺大仏殿前で、聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇らに菩薩戒を授け、沙弥、僧に具足戒を授けた。鑑真は日本で過ごした晩年の10年間の内、前半5年間を東大寺唐禅院に住した後、天平宝字3年(759年)、前述のように、今の唐招提寺の地を与えられた。大僧都に任じられ、後に大和上の尊称を贈られた鑑真は、天平宝字7年(763年)5月、波乱の生涯を日本で閉じた。数え年76であった。」こうして来日した鑑真は東大寺での5年間に戒壇を整備し、後にこの唐招提寺を建立したとされる(1枚目の写真)。初めて見る唐招提寺金堂は簡素なたたずまいで、しかしおきな柱が立ち並ぶちょっと変わった建物で、パンフによればギリシャの建築様式がシルクロードを通って日本まで伝来した様式であるという。そして巨大な廬舎那仏坐像、薬師如来立像そして十一面千手観音菩薩立像が観る者を圧倒していた。当日は鑑真和上坐像が特別公開されていたのでその参拝に御影堂という建物にむかった。これも簡素な建物でそこに鑑真和上坐像が置かれており、それを参拝させていただいた。そこには東山魁夷が描いた襖絵などがあり、それも鑑賞することができた。それにしても、5回の渡航失敗にめげず、6度目にやっと来日した鑑真の仏教伝来にかける執念にはただただ驚かされる。私の友人に10度のベトナム脱出を試みて失敗し、やっと11度目に渡米を果たした家族がいる。突き動かすものが違うとは思うが、ひとはそこまでできるのだと知ることは大切なことであろうと思う。

唐招提寺を出て10分も歩けば薬師寺である。私は二度目であるが、調べてみると面白いことがいろいろある。しかし、ブログとしては長すぎるのでほどほどにしたい。

薬師寺についてのWikipediaの記述を短く拾うと次のようになる。

薬師寺についてのWikipediaの記述を短く拾うと次のようになる。「薬師寺(やくしじ)は、奈良県奈良市西ノ京町に所在する寺院であり、興福寺とともに法相宗の大本山である。南都七大寺のひとつに数えられる。本尊は薬師如来、開基(創立者)は天武天皇、道昭、義淵である。1998年(平成10年)に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。現・管主は山田法胤である(2009年8月着任)。

薬師寺は天武天皇9年(680年)、天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京(奈良県橿原市城殿〈きどの〉町)の地に造営が開始され、平城遷都後の8世紀初めに現在地の西ノ京に移転したものである。ただし、飛鳥の薬師寺(本薬師寺、北緯34度29分33.88秒東経135度48分0.95秒)の伽藍も10世紀頃までは引き続き存続していたと見られる。『日本書紀』天武天皇9年(680年)11月12日条には、天武天皇が後の持統天皇である鵜野讃良(うののさらら)皇后の病気平癒を祈願して薬師寺の建立を発願し、百僧を得度(出家)させたとある。薬師寺東塔の屋上にある相輪支柱に刻まれた「東塔檫銘」(とうとうさつめい、「さつ」は木扁に「察」)にも同趣旨の記述がある。しかし、天武天皇は寺の完成を見ずに朱鳥元年(686年)没し、伽藍整備は持統天皇、文武天皇の代に引き継がれた。」とある。

2枚目の写真は、世界文化遺産登録の印と與楽門とそれを通してみる大講堂とそこに納められている薬師如来の台座である。その台座の四面には白虎などの守り神が彫られている。3枚目は金堂と西塔で、いずれも新しい建物である。実は平城京に移転された薬師寺は天禄4年(973年)の火災と享禄元年(1528年)の兵火で多くの建物を失った。創建当時から残っているのは東塔だけだと言われ、現在は7年かかりでの解体修理が行われている。それが見られるのは2018年である。

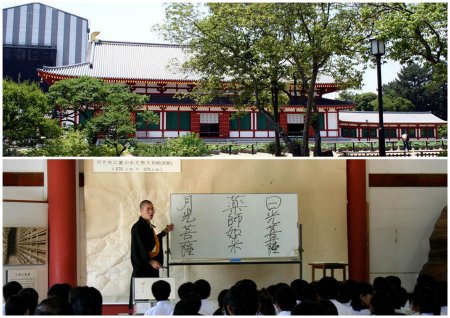

4枚目の写真の上部分の左に高い囲いに囲まれた建物がある。それが東塔を収めているものである。下の部分はたまたま修学旅行の中学生に若いお坊さんが薬師寺についての講義をしているときの写真である。このお坊さんは話上手で、ユーモアを交えて軽妙に生徒に語りかけ、我々のような一般の人もたくさんそれに聞きほれていた。ここまでに薬師寺の本尊・薬師如来などについては写真を撮るわけにはいかないので何も書いてないが、言うまでもなく、その姿は何も言う必要がないほど美しい。この像の説明をしているのが写真の下部分である。彼曰く、薬師如来はお医者さん、日光菩薩は昼間に働く看護師さんで月光菩薩は夜寝ずに働く看護師さん。“皆さん寝ずに私たちの面倒を見てくれているんですよ”との言葉はなかなか説得力があった。さらに“塔”という字は土と草に出会うところでお墓、日本の“衣裳”はツー・ピースを表しているなど沢山面白い話を聞かせていただいた。感謝の一言であった。

4枚目の写真の上部分の左に高い囲いに囲まれた建物がある。それが東塔を収めているものである。下の部分はたまたま修学旅行の中学生に若いお坊さんが薬師寺についての講義をしているときの写真である。このお坊さんは話上手で、ユーモアを交えて軽妙に生徒に語りかけ、我々のような一般の人もたくさんそれに聞きほれていた。ここまでに薬師寺の本尊・薬師如来などについては写真を撮るわけにはいかないので何も書いてないが、言うまでもなく、その姿は何も言う必要がないほど美しい。この像の説明をしているのが写真の下部分である。彼曰く、薬師如来はお医者さん、日光菩薩は昼間に働く看護師さんで月光菩薩は夜寝ずに働く看護師さん。“皆さん寝ずに私たちの面倒を見てくれているんですよ”との言葉はなかなか説得力があった。さらに“塔”という字は土と草に出会うところでお墓、日本の“衣裳”はツー・ピースを表しているなど沢山面白い話を聞かせていただいた。感謝の一言であった。最後にこの二つのお寺ですごく気になったものがあった。アルバイトのお姉さんに聞くと、それは“シビ”であるという。ネットによれば「鴟尾(シビ)瓦と言います。棟の両端を反り上げる後漢の頃の様式が装飾として変化したもので、その後、鯱(シャチホコ)に変化します。恐らく、金色に塗られるのかな?金箔?」(http://blogs.yahoo.co.jp/arc3391/50388530.html )。それが最後の写真で、左上と右下が唐招提寺のもので、右上と左下のが薬師寺のものである。