軍用機の飛び交う空の下 (2)神奈川は沖縄に次ぐ基地県

- 2015/07/08 18:00

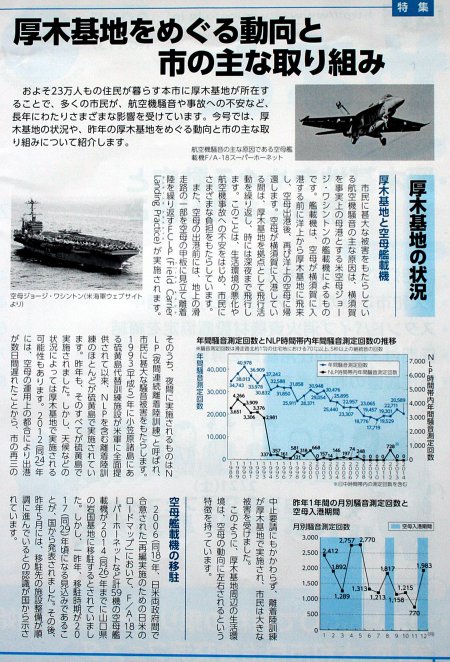

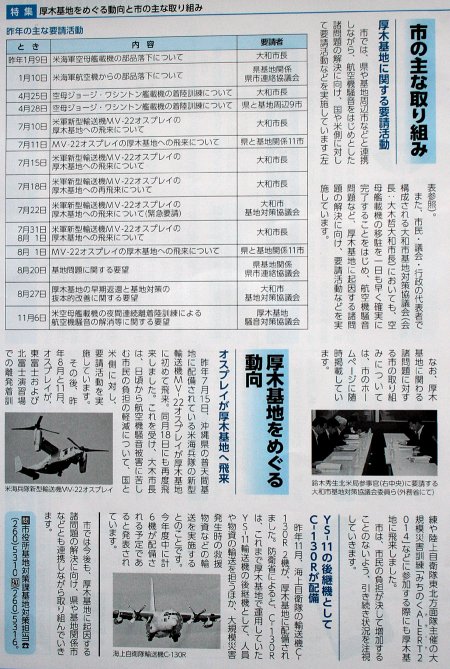

「神奈川は沖縄に次ぐ基地県」のキャッチコピーは、ほぼ2月6日の読売新聞の記事からいただいたものである。この記事を紹介する前に、厚木基地をめぐる問題についての市の広報から紹介したい。1枚目の写真は、2月1日付の広報の2ページ目である。基地騒音の最たるものは、空母が横須賀港に入港している時の騒音で、空母入港時には艦載機は厚木基地に移動していると思われる。全ての訓練はそこを基点にして行われる。たとえば、艦載機が厚木基地の滑走路の一部を空母の飛行甲板と見立てて離着陸を連続して繰り返す(タッチアンドゴー)ときの騒音は、周辺に与える甚大な騒音被害の典型である。この記事の真ん中あたりに見える右下がりのグラフは、縦軸はその騒音の頻度を表していると考えればよく、横軸は西暦の年号である。特に問題となる夜間の離着陸訓練は下側の黒い線で示されるもので、

「神奈川は沖縄に次ぐ基地県」のキャッチコピーは、ほぼ2月6日の読売新聞の記事からいただいたものである。この記事を紹介する前に、厚木基地をめぐる問題についての市の広報から紹介したい。1枚目の写真は、2月1日付の広報の2ページ目である。基地騒音の最たるものは、空母が横須賀港に入港している時の騒音で、空母入港時には艦載機は厚木基地に移動していると思われる。全ての訓練はそこを基点にして行われる。たとえば、艦載機が厚木基地の滑走路の一部を空母の飛行甲板と見立てて離着陸を連続して繰り返す(タッチアンドゴー)ときの騒音は、周辺に与える甚大な騒音被害の典型である。この記事の真ん中あたりに見える右下がりのグラフは、縦軸はその騒音の頻度を表していると考えればよく、横軸は西暦の年号である。特に問題となる夜間の離着陸訓練は下側の黒い線で示されるもので、 1994年から急激に低下していることが分かる。実はこの年から夜間の離着陸訓練は全面的に小笠原諸島の硫黄島で実施されることになったためである。しかし、天候などの都合で硫黄島での訓練ができないときには、2012年のようにこの厚木基地でタッチアンドゴーの訓練が行われる。しかし、硫黄島に出かけて戻ってくるときにも同じ騒音がするのはもちろんである。なにゆえにそれほど繰り返し繰り返し訓練が行われるのかと言えば、3枚目の写真の記事の左側に書かれているように(読売新聞5月23日)、離着陸の技術を体に叩き込む、それをマッスルメモリーというらしい、そのために繰り返し繰り返し行うのだそうである。スポーツ選手が、その競技の基本と言われることを繰り返し繰り返し、これでもかこれでもかとやるのと一緒である。命のかかった離着陸であるからなおさらであろう。

1994年から急激に低下していることが分かる。実はこの年から夜間の離着陸訓練は全面的に小笠原諸島の硫黄島で実施されることになったためである。しかし、天候などの都合で硫黄島での訓練ができないときには、2012年のようにこの厚木基地でタッチアンドゴーの訓練が行われる。しかし、硫黄島に出かけて戻ってくるときにも同じ騒音がするのはもちろんである。なにゆえにそれほど繰り返し繰り返し訓練が行われるのかと言えば、3枚目の写真の記事の左側に書かれているように(読売新聞5月23日)、離着陸の技術を体に叩き込む、それをマッスルメモリーというらしい、そのために繰り返し繰り返し行うのだそうである。スポーツ選手が、その競技の基本と言われることを繰り返し繰り返し、これでもかこれでもかとやるのと一緒である。命のかかった離着陸であるからなおさらであろう。

私が住むこのあたりの方々に聞くと、 皆さん異口同音に“いまはまだよくなったのよ、かってはとってもひどかったんだから”と言われる。グラフを見れば明らかである。しかし、横須賀港に空母が入港している間は原則的にはタッチアンドゴーは硫黄島であるが、空母が出港する前の4月の最初の頃からか激しい艦載機の騒音に悩まされた。出港に備えてこの基地での訓練も激しさを増していたのだろうと推測できる。

皆さん異口同音に“いまはまだよくなったのよ、かってはとってもひどかったんだから”と言われる。グラフを見れば明らかである。しかし、横須賀港に空母が入港している間は原則的にはタッチアンドゴーは硫黄島であるが、空母が出港する前の4月の最初の頃からか激しい艦載機の騒音に悩まされた。出港に備えてこの基地での訓練も激しさを増していたのだろうと推測できる。

しかし、1枚目の記事の左下やネットニュース(http://www.47news.jp/47topics/e/255604.php)によれば、原子力空母の艦載機は、横須賀基地に入港時にはこれまで厚木基地に59機駐機して訓練していたのであるが、2017年からは岩国基地に移駐するとのことで、そうなれば騒音被害からかなりの程度逃れることができる可能性もある。しかし、その分岩国での騒音増加が見込まれることから手放しで喜ぶ気分ではない。また、 空母がすでに出港して2か月近くたっているにもかかわらず、度々ジェット戦闘機がこの地区を飛行している。それがどこから来るのか、自衛隊のものか、あるいは岩国から飛行しているのかなどは不明である。

空母がすでに出港して2か月近くたっているにもかかわらず、度々ジェット戦闘機がこの地区を飛行している。それがどこから来るのか、自衛隊のものか、あるいは岩国から飛行しているのかなどは不明である。

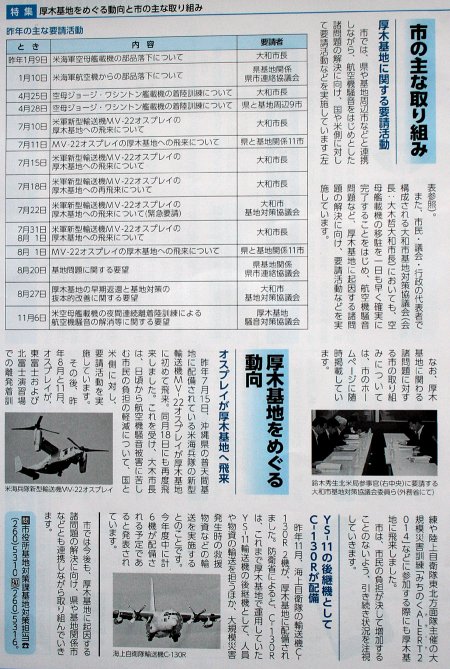

また、2枚目の写真の広報記事(左下)に書かれているように、しばしば新型輸送機オスプレイが飛来しているようで、さらにこれまで運用されていたYS-11に代わる新型輸送機のC-130Rという大型の輸送機が運用されるようで、騒音に関しては先行き不透明である。

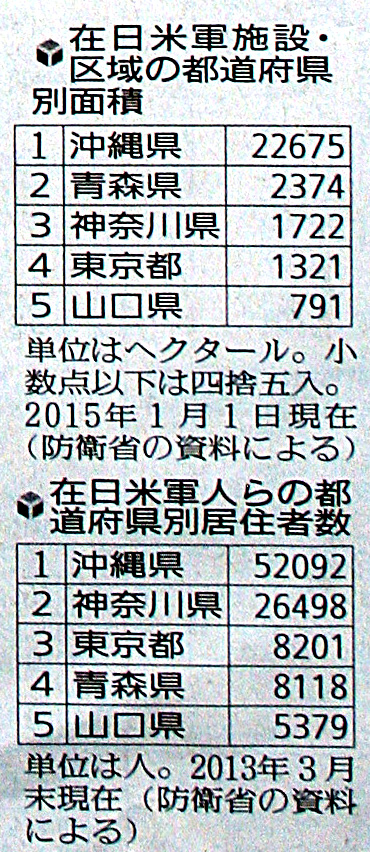

ここで神奈川県の基地の全体像を見てみよう。4枚目の写真(読売新聞2月6日)の記事を見て私はびっくりした。その中の一部を拡大して5枚目の写真にしてあるが、米軍関係の施設面積では沖縄・青森に次いで3番目、在日米軍人らの数でいえば沖縄に次いで2番目で、読売新聞は神奈川県を「沖縄に次ぐ基地県」だと判断している。その記事の地図によれば、 私が住む地区の北東にはキャンプ座間(在日米陸軍司令部)、南に厚木基地、東南には横須賀海軍施設(在日米海軍司令部)、さらに3か所の住宅施設、補給廠、貯油施設や倉庫群があり、それ以外にも通信所が2か所あったが深谷はすでに返還され、“海軍道路”という珍しい直線距離2.9キロの道路がある[上瀬谷通信施設はこの6月30日に全面返還になった(3枚目の写真の右側部分参照)。

私が住む地区の北東にはキャンプ座間(在日米陸軍司令部)、南に厚木基地、東南には横須賀海軍施設(在日米海軍司令部)、さらに3か所の住宅施設、補給廠、貯油施設や倉庫群があり、それ以外にも通信所が2か所あったが深谷はすでに返還され、“海軍道路”という珍しい直線距離2.9キロの道路がある[上瀬谷通信施設はこの6月30日に全面返還になった(3枚目の写真の右側部分参照)。

私が日頃動き回る行動半径の中には写真4の地図に表わされている3か所の施設があり、大きなスペースを使用している。また、神奈川県の北の東京都も横田基地を中心として施設面積で4番目、在日米軍人数で3番目となっており、有事の際にはこのあたり、いわゆる首都圏は、沖縄県以外ではきわめて危険な地域のひとつであることに間違いはない。