前立腺がんに対する「高線量率組織内照射」治療、その後(3)~がん細胞の100%排除は至難の業だ~

- 2015/04/21 16:31

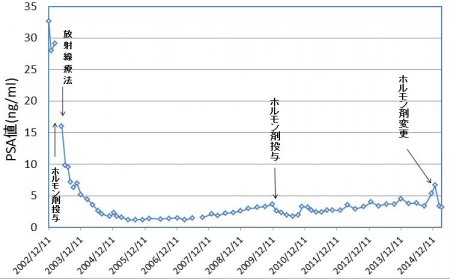

私の前立腺がんが見つかったのは定年退職の前年の暮れであった。そしてその次の年の夏に、当時まだそれほどデータは蓄積されていなかった「高線量率組織内照射」と呼ばれる放射線療法を大阪大学附属病院で受け、完治を目指した前立腺がんとの長い付き合いが始まった。そして、前立腺がんを患っておられる多くの方々の参考にすべくかなり詳しい報告「前立腺がんに対する『高線量率組織内照射』治療の体験」をその年の暮れに私のホームページに発表した(http://www.unique-runner.com/zenritsusen4.htm )。思いがけないことにその報告は多くの方々に読まれて治療の参考にされたことが徐々にわかってきたため、さらにそれが有効になるようにと2年後に簡潔な「前立腺がんに対する『高線量率組織内照射』治療、その後(1)」を(http://www.unique-runner.com/zenritsusen_sonogo1.htm )、さらに「・・・・・その後(2)」を7年後の2010年に同じくホームページに発表した(http://www.unique-runner.com/zenritsusen_sonogo2.htm )。 今回この日記帳に場所を変えて「その後(3)」を発表しておきたい。今回この報告を書く気になったのは思いがけないデータであった。私の放射線治療は2003年の夏に行われ、それ以降は慎重な経過観察に終始してきた。しかし2009年にかけてじりじりとPSA値が上がり始めた。それについては2つの説明が可能で、一つは放射線治療で死なずに残っていたであろうがん細胞が少しずつ増殖して数を増やしてきたとする考えと、もうひとつは加齢に伴う前立腺肥大(全摘出手術ではないので前立腺は存在する)、つまりがん化していない前立腺細胞の増加によるPSAというたんぱく質産生の増大である。

今回この日記帳に場所を変えて「その後(3)」を発表しておきたい。今回この報告を書く気になったのは思いがけないデータであった。私の放射線治療は2003年の夏に行われ、それ以降は慎重な経過観察に終始してきた。しかし2009年にかけてじりじりとPSA値が上がり始めた。それについては2つの説明が可能で、一つは放射線治療で死なずに残っていたであろうがん細胞が少しずつ増殖して数を増やしてきたとする考えと、もうひとつは加齢に伴う前立腺肥大(全摘出手術ではないので前立腺は存在する)、つまりがん化していない前立腺細胞の増加によるPSAというたんぱく質産生の増大である。

私は後者の前立腺肥大による値の上昇をもっともありそうなこととして考えたかったが、前立腺がんの専門医師は、放射線治療後のPSAの最低値(私の場合には1.12)に2を足した値を超えた時には、それを「再起動」、つまりは「再発」と考えるとのある種の決まりの上に立った治療をするべきと述べられ、カソデックスというホルモン関係の薬剤の投与を私は受け入れた。掲載したグラフの写真のちょうど真ん中より右あたりの小さいがしかし明らかなピークの時から使い始めたのである。その薬剤の効果は確実で、直ちに数値が下降線をたどったことで証明された。

その薬の使い方は、できるだけ耐性のがん細胞が出現するのを嫌って3か月に2週間というように間欠的に投与する方法をとった。ただ、そのデータをグラフにしてみると、その薬の投与後も少しずつではあるが値の上昇がみられている。少し不気味な感じであった。その流れが止まらないので、3か月に3週間薬を服用するように強化して一応平穏を保ってはきたが、思いがけなく昨年11月暮れ、関東への引っ越しの直前になって、3.3→5.38と一挙に上昇し、くすりを止めるとどの程度上昇するのかを1か月間様子を見たところ、5.38→6.66へと下がることなく上がり続けた。

そこで、これまでの薬を間欠的な投与をやめて毎日服用することとし、さらにちょうど神奈川県への引っ越しと重なったため、阪大病院から紹介された横浜市立大学医学部付属病院で安全のために別の新しい薬、オダインに切り替えて一日3回服用して落ち着かせることとした。そのデータは、グラフの一番右側のデータであるが、最大に上がった6.66から3.39→3.16へと急降下となり、薬が効くことが明らかになった。

私の治療が始まってから既に13年目になるが、やはりそう簡単には完治と言えないのだとつくづく思うこととなった。がん発生のメカニズムが分からない現在それは当然ではある。だから、私たちにできることは、病気をとことん理解する努力を払い、用心深くデータを見続け、変化があればその都度的確な治療を選択するということだけだと思う。「これでもがん治療を続けますか」(近藤誠著、文春新書)と題する話題の本は、そのことを考えるときに役に立つ本だとは思う。