頑張る若者、ダメな大人たち

- 2014/02/04 13:22

2014年1月30日の読売新聞朝刊の大見出し「新型万能細胞 作製」とともに、若々しい女性研究者である小保方晴子氏の顔写真には驚いた(1枚目の写真)。この思わぬ方法による万能細胞の作製に成功したのは、30歳という若い理化学研究所発生・再生科学総合研究センターとハーバード大学のグループである(STAP細胞、stimulus-triggered acquisition of pulripotency)。 万能細胞作製は、ノーベル賞受賞者の京都大学・山中伸弥教授の4つの遺伝子導入によって作製する方法が革新的なものとしてノーベル賞の対象となったが(iPS細胞、induced pluripotent stem cell)、今回の方法は思いがけない簡単な方法によって作製されるものであることにまず驚いた。マウスの細胞を弱酸性の液にわずか30分間浸すだけという。もちろんさまざまな方法が試されたようであるが、この方法が最も簡単で効率が良かったとされる。さらに作製された細胞はiPS細胞よりさらに万能性が高く、胎盤にも変化しうるという。さらにこの方法の利点は、作製期間が大変短く、また初期化のために遺伝子導入を行っていないことから作製された細胞のがん化が低く抑えられる可能性が高いことだろうと思われる。

万能細胞作製は、ノーベル賞受賞者の京都大学・山中伸弥教授の4つの遺伝子導入によって作製する方法が革新的なものとしてノーベル賞の対象となったが(iPS細胞、induced pluripotent stem cell)、今回の方法は思いがけない簡単な方法によって作製されるものであることにまず驚いた。マウスの細胞を弱酸性の液にわずか30分間浸すだけという。もちろんさまざまな方法が試されたようであるが、この方法が最も簡単で効率が良かったとされる。さらに作製された細胞はiPS細胞よりさらに万能性が高く、胎盤にも変化しうるという。さらにこの方法の利点は、作製期間が大変短く、また初期化のために遺伝子導入を行っていないことから作製された細胞のがん化が低く抑えられる可能性が高いことだろうと思われる。

このように一度分化した細胞が受精卵細胞が持つ万能性の方向に戻ることを細胞の初期化というが、その程度には様々な段階があることがこれからもうかがえる。もちろん、植物では初期化が比較的簡単に進むことを接ぎ木や挿し木などを通して我々は知っているし 、私たちの体の中では、胃、小腸、食道や気管支などで何らかの刺激で一度分化した細胞が別の細胞に変化している例が知られている。考えてみれば、いずれも胃という強い酸性の場所に近いところではある、と勘繰ることもできそうである。私は若いころ(1972年)に細胞の初期化のことを、実験はしなかったがかなり突っ込んで考察したことがあり、それは日本語の文章として私のホームページに掲載している(http://www.unique-runner.com/nakanishi_kato3.htm )。そんなこともあってこのような課題についてはすごく興味を持っており、今後も注意深く追跡してゆきたい。今回報道された研究内容がさらにほかの研究機関で追試・確認されれば、山中教授の受賞が障害になる可能性はあるが、ノーベル賞の可能性もあると私は考えている。

、私たちの体の中では、胃、小腸、食道や気管支などで何らかの刺激で一度分化した細胞が別の細胞に変化している例が知られている。考えてみれば、いずれも胃という強い酸性の場所に近いところではある、と勘繰ることもできそうである。私は若いころ(1972年)に細胞の初期化のことを、実験はしなかったがかなり突っ込んで考察したことがあり、それは日本語の文章として私のホームページに掲載している(http://www.unique-runner.com/nakanishi_kato3.htm )。そんなこともあってこのような課題についてはすごく興味を持っており、今後も注意深く追跡してゆきたい。今回報道された研究内容がさらにほかの研究機関で追試・確認されれば、山中教授の受賞が障害になる可能性はあるが、ノーベル賞の可能性もあると私は考えている。

2枚目の写真は、2月3日の朝刊で、若手ダンサーの登竜門として知られるローザンヌ国際バレエコンクールの決戦で1位が松本第一高校2年の二山治雄さん(17)、2位が横浜翠陵高校1年の前田紗江さん(15)と1位と2位を独占し、さらに6位にはモナコ王立グレースバレエアカデミーの加藤三希央さん(18)が入ったとのことであった。この分野には全く疎い私でもこれは快挙であり、 素晴らしい活躍であったのだろうとわかるし、うれしい限りである。

素晴らしい活躍であったのだろうとわかるし、うれしい限りである。

3枚目の写真は、1月24日の読売新聞朝刊の記事で、以前から大いに話題になっていたプロ野球楽天のピッチャー田中将大君(25)がメジャーリーグのヤンキースと契約したとの報道である。7年契約で、総額161億円という破格の条件での契約であり、いろいろな意見があるが、大いに腕試しをしてきてもらいたいものである。彼が居なくなった後のプロ野球界の発展は、球界の関係者が若い人を大いに育てることに尽き、今後とも若い人の意欲を摘み取るようなことのないよう希望したい。

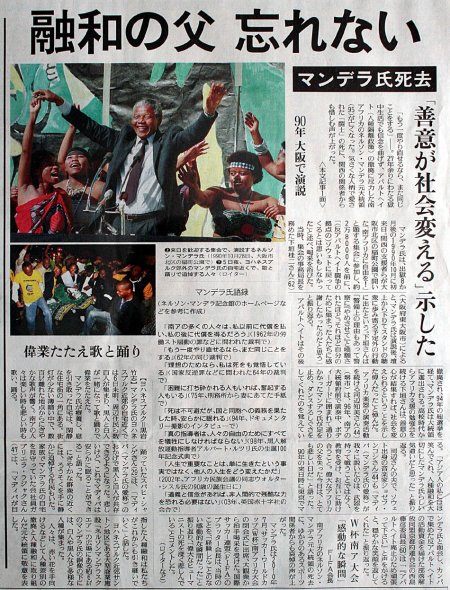

4枚目の組み写真は、籾井勝人NHK新会長と橋下大阪市長(日本維新の会共同代表)に関する記事である。左側にある籾井会長に関する記事は、記者にしつこく問いただされた慰安婦問題で、「あってはならないことである」ではなく、「大戦中はどこにもあったことだ」と正当化してしまったことに対する強い批判に対して政府は不問とするとの記事であり(この彼の発言は撤回したらしい、2月5日)、 右側はいつものことだが自分の思い通りにいかなくなると選挙に打って出るという橋下氏の話である。私から見るとどちらも開いた口がふさがらないと言うしかない。ばかばかしくて議論したくもないが、籾井氏については「政府の言うことと反対のことを言うわけにもいかず…」のようなことも語っており、報道機関のトップの資格はもちろんあるわけもなく、早く辞任すべき、あるいは辞任に追い込むしかない。橋下氏も時間がかかりすぎるとのことばかり問題にせず、もっと説得力のある区割り案や都構想の絶対的なメリットを持ち出せないことを自らの問題とすべきだと思われる。当初はともかく今になってみると、都構想のメリットは必ずしも「大阪都」にしなくとも実現できることばかりのような気がするし、多くの市民・府民もそう感じ始めているようである。拙速はやめるべきだろう。

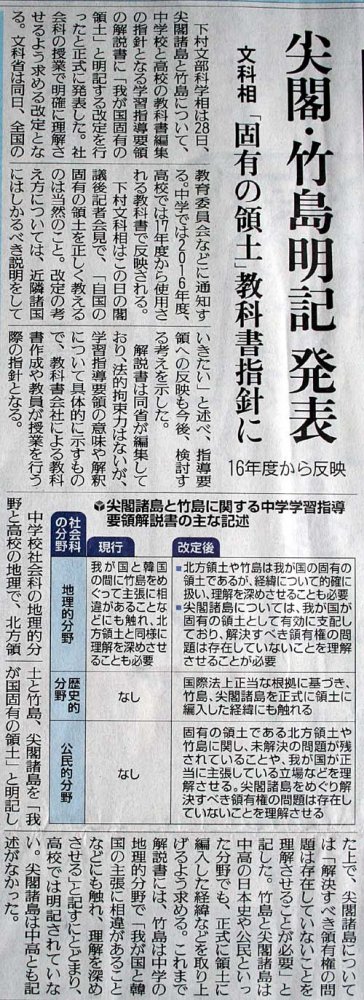

右側はいつものことだが自分の思い通りにいかなくなると選挙に打って出るという橋下氏の話である。私から見るとどちらも開いた口がふさがらないと言うしかない。ばかばかしくて議論したくもないが、籾井氏については「政府の言うことと反対のことを言うわけにもいかず…」のようなことも語っており、報道機関のトップの資格はもちろんあるわけもなく、早く辞任すべき、あるいは辞任に追い込むしかない。橋下氏も時間がかかりすぎるとのことばかり問題にせず、もっと説得力のある区割り案や都構想の絶対的なメリットを持ち出せないことを自らの問題とすべきだと思われる。当初はともかく今になってみると、都構想のメリットは必ずしも「大阪都」にしなくとも実現できることばかりのような気がするし、多くの市民・府民もそう感じ始めているようである。拙速はやめるべきだろう。 5枚目の写真は、ますます外国からの批判が強くなっている日中・日韓関係に関する記事である。これまで中国や韓国の反日教育に対して文句を言っていた日本が、尖閣諸島や竹島は日本古来の領土であると中学校・高校の教科書に明記すると決めたのである。これは相手側から見れば反中・反韓教育ということになり、これでまた、靖国神社参拝に加えて教科書問題においても相手側に格好の攻撃材料を与えたことになる。すでにこのブログで書いてはきたが、私とて文句を言いたいのである。あの戦争は侵略戦争だったと言わない、言えない安倍首相の本心がますます露骨にあぶりだされてしまうであろう。残念ながら、それはすでに日本版NSCや特定秘密保護法、また教育委員会制度改革をめぐる議論などに強く表れてきている。

5枚目の写真は、ますます外国からの批判が強くなっている日中・日韓関係に関する記事である。これまで中国や韓国の反日教育に対して文句を言っていた日本が、尖閣諸島や竹島は日本古来の領土であると中学校・高校の教科書に明記すると決めたのである。これは相手側から見れば反中・反韓教育ということになり、これでまた、靖国神社参拝に加えて教科書問題においても相手側に格好の攻撃材料を与えたことになる。すでにこのブログで書いてはきたが、私とて文句を言いたいのである。あの戦争は侵略戦争だったと言わない、言えない安倍首相の本心がますます露骨にあぶりだされてしまうであろう。残念ながら、それはすでに日本版NSCや特定秘密保護法、また教育委員会制度改革をめぐる議論などに強く表れてきている。

このように見てくると、文句ばかり言われる若い人たちの世界相手の活躍が目立つ一方で、われわれ大人のふがいなさが際立つ。さて私は今以上に何ができるのであろうか、と考え込んでしまうことの多い毎日である。