北九州の長崎・平戸・佐賀を巡る-唐津から吉野ヶ里へ(1)

- 2013/11/28 18:10

今回の北九州西側の旅も終わりに近づき、最後の夜は唐津に宿をとった。何年か前にこの地に詳しい友人から呼子のイカ料理を食べるよう勧められ、それを食べるためにこの辺りまできたことはあるが、唐津に宿泊したことはなかった。夕食をホテルでとったが、思いがけなく烏賊の刺身とてんぷらを味わうことができて、初めて呼子で食べた美味しさを思い出して幸せな気分であった。

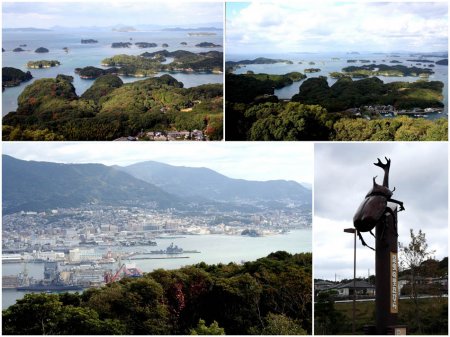

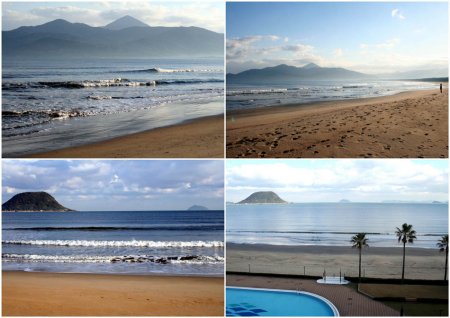

朝起きて窓を開けるとそこに見えるのはきれいな砂浜と青い海であった。朝食の後浜辺を歩いて見た。きれいに晴れているかと思えばすぐに曇ってしまう気まぐれな天候ではあったが、比較的穏やかな雰囲気で、朝の散策を楽しむことができた。そのときの何枚かの写真を1枚目の組み写真とした。その浜から西北側を見ると遠くに海辺の高台に建っている形の良い唐津城が見られた。その写真が2枚目の組み写真の右下にある。

ホテルを出て唐津くんち(唐津神祭 唐津神社の秋季例大祭)の曳山14台を見に曳山展示場に向かった。2枚目の組み写真にはその唐津神社とその近くから撮影した唐津城が見られる。唐津神社は丁度七五三の出店の後片付けの最中であった。その唐津くんちについてWikipediaは次のように言う。

「唐津くんち(からつくんち)は、佐賀県唐津市にある唐津神社の秋季例大祭である。 長崎くんち(長崎県長崎市)や博多おくんち(福岡県福岡市)と並ぶ日本三大くんちとされる。

長崎くんち(長崎県長崎市)や博多おくんち(福岡県福岡市)と並ぶ日本三大くんちとされる。

漆の一閑張りと呼ばれる技法で製作された巨大な曳山(ひきやま)が、笛・太鼓・鐘(かね)の囃子にあわせた曳子(ひきこ)たちの「エンヤ、エンヤ」「ヨイサ、ヨイサ」の掛け声とともに、唐津市内の旧城下町を練り歩く。

祭り期間中の人出は延べ50万人を超える(唐津市の統計による)。昭和33年(1958年)に曳山14台が佐賀県の重要有形民俗文化財に、さらに昭和55年(1980年)には「唐津くんちの曳山行事」が国の重要無形民俗文化財に指定された。豪華な漆の工芸品の曳山は、現代の制作費に換算すると1~2億円に上るといわれている。

唐津神社の神職を務める戸川家の口碑によると、神輿の御神幸は寛文年間(1661年-1672年)に始まったとされる。今日の神幸行列のように曳山がこの祭りに登場するのは、一番曳山(いちばんやま)の 「赤獅子(あかじし)」が文政2年(1819年)に奉納されてからのことである。以後、曳山は明治9年(1876年)までに15台が製作されているが、うち1台は消失し、今日奉納されているのは14台である。消失した曳山は紺屋町が製作した【黒獅子】で、明治22年(1889年)が最後の巡行となった。この原因には諸説あり、宵宮に提灯の火がつき消火のために堀に落としたところ、損傷が激しいために廃棄したという説もある。しかし、その時代に現在のような宵曳山行事はなく、真相ははっきりしない。」

「赤獅子(あかじし)」が文政2年(1819年)に奉納されてからのことである。以後、曳山は明治9年(1876年)までに15台が製作されているが、うち1台は消失し、今日奉納されているのは14台である。消失した曳山は紺屋町が製作した【黒獅子】で、明治22年(1889年)が最後の巡行となった。この原因には諸説あり、宵宮に提灯の火がつき消火のために堀に落としたところ、損傷が激しいために廃棄したという説もある。しかし、その時代に現在のような宵曳山行事はなく、真相ははっきりしない。」

そんな曳山14台がきれいに展示されていた。型の上に和紙を何重にも貼って、さらに漆を塗りながら羽作り上げていくと言われる曳山の制作には2年と億単位のお金がかかり、2-4トンの重さになるという曳山はただただ豪華絢爛である。たまたま比較的きれいに撮れた8台の写真をお見せしたい。それが3枚目と4枚目の組み写真である。 一応その曳山の名前を書いておくと、3枚目の写真の左上から下右上から下を順次書くと、「赤獅子」、「青獅子」、「亀と浦島太郎」、「渞義経の兜」。4枚目は同じく「上杉謙信の兜」、「竹田信玄の兜」、「金獅子」、「酒呑童子と源頼光の兜」である。まさに美しいと共に実にがっしりと造られている感じがする。私は京都に近いところに住んでいて京都の最大のお祭り「祇園祭」を楽しんでいる。しかし楽しむのは山鉾巡行ではなく、宵々山か宵山に四条あたりに出かけ、その喧騒と各町内に置かれて“動いていない豪華な山鉾”を楽しんでいるが、もし唐津の近くに住んでいれば、きっとその祭りに出かけビールを飲み歩いて華麗な曳山を楽しむことは間違いない。

一応その曳山の名前を書いておくと、3枚目の写真の左上から下右上から下を順次書くと、「赤獅子」、「青獅子」、「亀と浦島太郎」、「渞義経の兜」。4枚目は同じく「上杉謙信の兜」、「竹田信玄の兜」、「金獅子」、「酒呑童子と源頼光の兜」である。まさに美しいと共に実にがっしりと造られている感じがする。私は京都に近いところに住んでいて京都の最大のお祭り「祇園祭」を楽しんでいる。しかし楽しむのは山鉾巡行ではなく、宵々山か宵山に四条あたりに出かけ、その喧騒と各町内に置かれて“動いていない豪華な山鉾”を楽しんでいるが、もし唐津の近くに住んでいれば、きっとその祭りに出かけビールを飲み歩いて華麗な曳山を楽しむことは間違いない。

そんなことを感じながら今回の旅の最後の訪問地「吉野ヶ里遺跡」に向かった。