現在の長崎駅からほど近いところに出島はあるが、私の意識ではかなりの大きさの島で、実際は甲子園球場のほぼ1/4程度の大きさの小さな人工島であることなど想像だにしていなかった。その時代のことを知らぬなど情けない次第であるが、それが修正されたことを喜びたい。その出島についてWikipediaは次のように言う。

「出島は1634年から2年の歳月をかけて、ポルトガル人を管理する目的で、幕府が長崎の有力者に命じて作らせた。築造費用は、門・橋・塀などは幕府からの出資であったが、それ以外は石嶺匠、高島四郎兵衛などの長崎の25人の有力者が出資した。ポルトガル人は、彼らに土地使用料を毎年80貫支払う形式となっていた(初代のオランダ出島商館長となったマクシミリアン・ル・メールが交渉し、借地料は55貫、現在の日本円で約1億円に引き下げられた)。

1639年、幕府がキリスト教の布教と植民地化を避けるためにポルトガル人を国外追放としたため、出島は無人状態となった。その後、出島築造の際に出資した人々の訴えにより、1641年に平戸(ひらど、現在の平戸市)からオランダ東インド会社の商館が移され、武装と宗教活動を規制されたオランダ人が居住することになった。以後、約200年間、オランダ人との交渉や監視を行った。

原則として、日本人の公用以外の出入りが禁止され、オランダ人も例外を除いて狭い出島に押し込められた(医師・学者としての信頼が厚かったシーボルトなどは外出を許されていた)。1651年に長崎諏訪神社が勧請造営され、祭礼長崎くんちも始められると、中国人と共にオランダ人も桟敷席での観覧が許された。」

要するに、元はキリスト教の布教などで問題を抱えたポルトガル人を押し込めて管理するために作った人工島であったが、後にポルトガル人の国外追放後平戸にあったオランダ東インド会社商館が写されたもので、現在の出島の展示のほとんどはオランダ関係である。

1枚目の組み写真の上は当時の扇形に作られていた出島の海との関係がよくわかり、そのおおよその形は右下の絵にある。そして左下の写真は現在の出島の位置関係が現れており、赤い丸印でその位置関係が分かる。それで分かるように現在の出島の周囲は埋め立てられ、なおかつ扇形の右端の部分に国道が走っていることで右上のとがった部分が削り取られていて残念である。今回その絵で右側の部分の入口から入って再建された出島を通り道を眺めたのがその下の写真である。雨でぬれた通りの両側に当時を監修して幾つもの建物が建てられている。当時この出島には約800人のオランダ人が生活していたとされ、建物の多くは1階が倉庫あるいは作業場で2階が事務所、応接室そして居住空間になっていたようである。

そのおおよその見取り図と建物の立て方は再び2枚目の写真に表わした。右上は現在の出島で右側の西側出入り口(市電の駅出島に近い)は、左側の当時の絵に描かれた地図(ライデン国立民族学博物館所蔵)より削られていることが分かる。下の2枚は右側が西側から見た建物の位置関係で、左の写真は上の見取り図の左側から見た建物の位置関係である。おおよそ3列から4列に建物は建てられていたようである。

その建物の中の空間はなかなか興味深く、客のための応接間や食事の部屋などは実に立派なテーブルや食器・グラスなどが使われており、当時すでに日本には様々に伝えられていたにせよ、

日本人の多くには珍しいものばかりであったろうと推測される。それが3枚目の組み写真である。

このような場所は主にオランダ東インド会社の日本との商取引に使われていたと思われるが、しかしこの出島には幕末までに約150人の医師が駐在したと言われる。彼らの主な任務はオランダ人の健康管理だったようであるが、それ以外にも蘭学の伝授やいろいろな意味での日本研究であったことは明らかである。その中でも特筆されるのはシーボルトの活躍であった。Wikipediaに以下のような詳しいシーボルトの記述がある。一部だけ転載させていただく。

「(1982年)9月にロッテルダムから出航し、喜望峰を経由して1823年4月にはジャワ島へ至り、6月に来日、鎖国時代の日本の対外貿易窓であった長崎の出島のオランダ商館医となる。本来はドイツ人であるシーボルトの話すオランダ語は、日本人通辞よりも発音が不正確であり、怪しまれたが、「自分はオランダ山地出身の高地オランダ人なので訛りがある」と偽って、その場を切り抜けた。本来は干拓によってできた国であるオランダに山地は無いが、そのような事情を知らない日本人にはこの言い訳で通用した。

出島内において開業の後、1824年には出島外に鳴滝塾を開設し、西洋医学(蘭学)教育を行う。日本各地から集まってきた多くの医者や学者に講義した。代表として高野長英・二宮敬作・伊東玄朴・小関三英・伊藤圭介らがいる。塾生は、後に医者や学者として活躍している。そしてシーボルトは、日本と文化を探索・研究した。また、特別に長崎の町で診察することを唯一許され、感謝された。(中略)1826年4月には162回目にあたるオランダ商館長(カピタン)の江戸参府に随行、道中を利用して日本の自然を研究することに没頭する。

地理や植生、気候や天文などを調査する。1826年には将軍徳川家斉に謁見した。江戸においても学者らと交友し、蝦夷地や樺太など北方探査を行った最上徳内や高橋景保(作左衛門)らと交友した。…(中略)…

1828年に帰国する際、先発した船が難破し、積荷の多くが海中に流出して一部は日本の浜に流れ着いたが、その積荷の中に幕府禁制の日本地図があったことから問題になり、国外追放処分となる(シーボルト事件)。当初の予定では帰国3年後に再来日する予定だった。」

この再来日の予定は様々な事情でおよそ30年後になったが、日本とオランダとの交流に大きな役割を果たし、また、日本の開国に対して大きな影響力を行使したとWikipediaには書かれている。

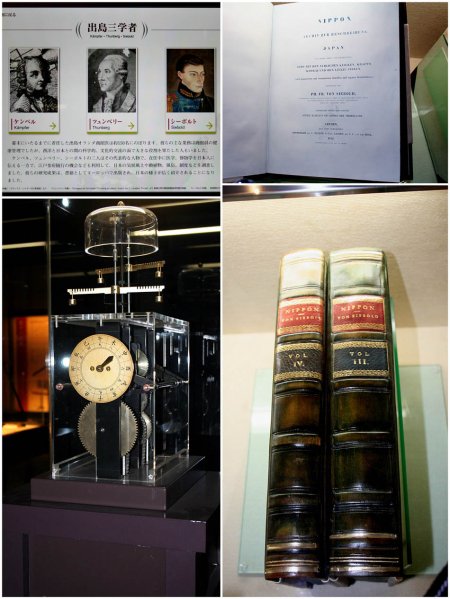

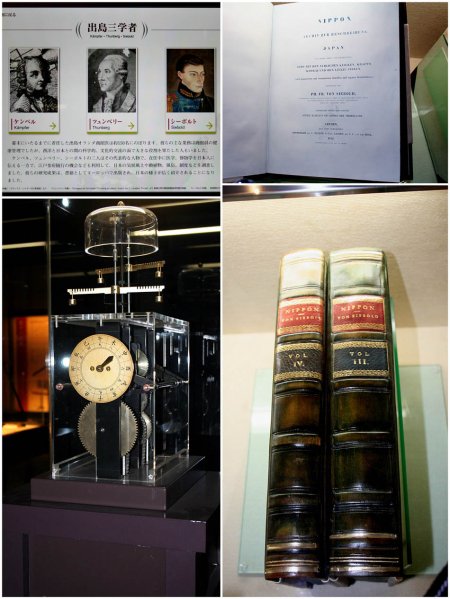

この再来日までに彼は日本学の先駆者として知られるような活動を行い、4枚目の組み写真にあるように「NIPPON」と題する本を随時7巻発行した。その第3巻、第4巻が出島に展示されていたが(1832年ライデンで発行と書かれている)、当時としては驚くような立派な装填に驚かされる。生物学に関係した私として驚くのは、彼が持ち帰った押し葉標本は12,000種におよび、その内2,300種が「日本植物誌」に記載され、彼の名前の付いた植物の学名も多々あるようである。動物についても共同研究者とともに「日本動物誌」を刊行した。なお、この組み写真には、日本向きに改変されたのであろう時計の写真も入れてあり、当時の高い技術で作られた機械類もまた日本人を驚かせたに違いない。

そのようなことを考えると、当時の彼らの比類なき好奇心と探究心に驚くと共に、それとその国の植民地政策とが奇妙に一致して世界制覇への道を歩んでいたと思われる。

長崎市の出島を出てその日宿泊する予定にしていたハウステンボスに向かった。私はそこがテーマパークということしかわかっておらず、きれいなライトアップを期待していた。このハウステンボスについてWikipediaは次のように記述している。興味深い点を部分的に抜粋してみたい。

長崎市の出島を出てその日宿泊する予定にしていたハウステンボスに向かった。私はそこがテーマパークということしかわかっておらず、きれいなライトアップを期待していた。このハウステンボスについてWikipediaは次のように記述している。興味深い点を部分的に抜粋してみたい。 大村湾北端に面した佐世保市針尾島の早岐瀬戸に接する部分に位置し、総開発面積は152ヘクタール(46万1干坪)。現在の東京ディズニーリゾート(ディズニーランド+ディズニーシー)とほぼ同規模。単独テーマパークとして、連続した敷地面積では、群を抜いて日本最大である。」また、開業までの経緯については、

大村湾北端に面した佐世保市針尾島の早岐瀬戸に接する部分に位置し、総開発面積は152ヘクタール(46万1干坪)。現在の東京ディズニーリゾート(ディズニーランド+ディズニーシー)とほぼ同規模。単独テーマパークとして、連続した敷地面積では、群を抜いて日本最大である。」また、開業までの経緯については、 その後長崎県に払い下げられた。県は、針尾工業団地として造成を行ったが、工業用水供給の問題などから企業誘致が進まず、手つかずのままだった。議会で毎回のように批判を浴び頭を悩ませていた県は、大村湾西岸でテーマパーク運営で成功していた長崎オランダ村に注目。長崎オランダ村株式会社(当時)も、長崎オランダ村付近の交通渋滞が著しかったことなどから、駐車場としての購入を希望した[8]。しかし、神近はアジアのリゾート観光拠点を創り上げる新たな構想をねり上げ、オランダ村を発展的に大規模に拡大した施設を新たに建設した。完成後、商号変更を行い、現在のハウステンボス(ハウステンボス株式会社)に至る。」

その後長崎県に払い下げられた。県は、針尾工業団地として造成を行ったが、工業用水供給の問題などから企業誘致が進まず、手つかずのままだった。議会で毎回のように批判を浴び頭を悩ませていた県は、大村湾西岸でテーマパーク運営で成功していた長崎オランダ村に注目。長崎オランダ村株式会社(当時)も、長崎オランダ村付近の交通渋滞が著しかったことなどから、駐車場としての購入を希望した[8]。しかし、神近はアジアのリゾート観光拠点を創り上げる新たな構想をねり上げ、オランダ村を発展的に大規模に拡大した施設を新たに建設した。完成後、商号変更を行い、現在のハウステンボス(ハウステンボス株式会社)に至る。」 それにオランダの象徴のように思える大きな風車があちらこちらに建っており、その間を多くの運河が造られていて船によるクルーズも楽しめるようになっている。もちろん、様々なアトラクションを行う多くの建物や食事をするための無数といってよい食事処が用意されていて、ゆったりと楽しめる場だと思われる。私たちはいくつかのアトラクションに参加した後食事をし、2枚目の組み写真にある眺めの良いドム・トールンの展望室に上がってきれいなライトアップ(3枚目組み写真)を観た後に塔を下り、4枚目の写真にあるような多彩なライトアップを楽しみながらホテルに戻った。

それにオランダの象徴のように思える大きな風車があちらこちらに建っており、その間を多くの運河が造られていて船によるクルーズも楽しめるようになっている。もちろん、様々なアトラクションを行う多くの建物や食事をするための無数といってよい食事処が用意されていて、ゆったりと楽しめる場だと思われる。私たちはいくつかのアトラクションに参加した後食事をし、2枚目の組み写真にある眺めの良いドム・トールンの展望室に上がってきれいなライトアップ(3枚目組み写真)を観た後に塔を下り、4枚目の写真にあるような多彩なライトアップを楽しみながらホテルに戻った。