北九州の長崎・平戸・佐賀を巡る-長崎(1)大浦天主堂など

- 2013/11/23 11:47

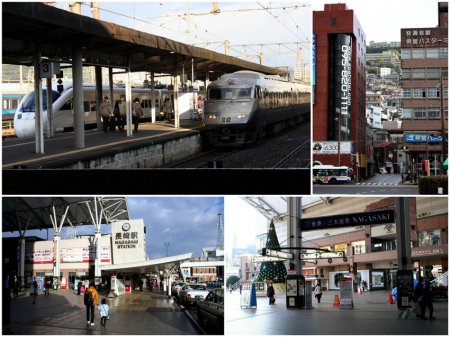

急激に寒くなるなど不安定な天候が続き、秋があったのかどうかさえはっきりしない11月後半、かって小学校か中学校の修学旅行で行ったかもしれないなどさっぱり分かっていない北九州の西部を数日かけて訪れることにした。早朝に大阪を新幹線のぞみで出発して博多まで行き、そこで特急に乗り換えて長崎に向かい昼過ぎに到着した。

急激に寒くなるなど不安定な天候が続き、秋があったのかどうかさえはっきりしない11月後半、かって小学校か中学校の修学旅行で行ったかもしれないなどさっぱり分かっていない北九州の西部を数日かけて訪れることにした。早朝に大阪を新幹線のぞみで出発して博多まで行き、そこで特急に乗り換えて長崎に向かい昼過ぎに到着した。到着した長崎駅を管内とするJR九州は、最近の「ななつ星」なる豪華列車で知られるようになかなかユニークな列車を数多く作っていることが、駅のホームにしばらく佇んでいることでよくわかる。一枚目の組み写真は到着の翌日に撮ったものであるが、2本の特急列車がホームにとまっている。また長崎駅の玄関口はなかなか良い作りで面白い。また駅の向かい側のビルの間からはその裏山の斜面にぎっしりと建っている建物が見えて、長崎の街の変化に富んだ様子を連想させる(組み写真の右上の写真)。

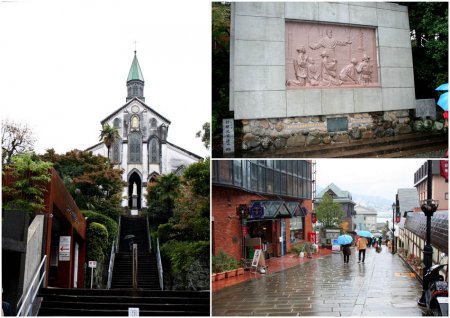

さて到着の日は市電の一日乗車券で市街地を動くことにし、荷物をホテルに預けてすぐに大浦天主堂に向かった(2枚目の写真ン)。実はこの市電は120円と安いうえに市街地をうまく廻っていて観光客にはわかりやすく、安心して移動することができて大いに助かった。大浦天主堂についてWikipediaは次のように言う。なお、その組み写真の右下の写真のように天主堂に上る坂道は時折降る雨に濡れて何故か感傷的な雰囲気であった。

「大浦天主堂(おおうらてんしゅどう)は、長崎県長崎市にあるカトリックの教会堂で、1865年(元治2年)に建立された日本最古の現存するキリスト教建築物。正式名は日本二十六聖殉教者堂。その名のとおり日本二十六聖人に捧げられた教会堂で、殉教地である長崎市西坂に向けて建てられている。」この天主堂に登っる石段の下の左側には、その組み写真の右上にあるような「キリスト信者発見百周年記念碑」が置かれている。それについてもWikipediaは「建立まもない天主堂は『フランス寺』と呼ばれ、美しさとものめずらしさで付近の住民たちが多数見物に訪れていた。プティジャン神父には今でも何処かでカトリック教徒が密かに信仰を伝えているのではないかというわずかな期待があった。1865年3月17日(元治2年2月12日)、浦上(長崎市)の住民十数名が天主堂を訪れた。そのうちの4、50歳くらいの女性がひとり、祈っていたプティジャンに近づき、『私共は神父様と同じ心であります』(宗旨が同じです)とささやき、自分たちがカトリック教徒であることを告白した (この女性の名は、イザベリナ杉本百合だったと言われている)。彼らは聖母像があること、神父が独身であることから間違いなくカトリックの教会であると確信し、自分たちが迫害に耐えながらカトリックの信仰を代々守り続けてきたいわゆる隠れキリシタンである事実を話し、プティジャン神父を喜ばせた。

「大浦天主堂(おおうらてんしゅどう)は、長崎県長崎市にあるカトリックの教会堂で、1865年(元治2年)に建立された日本最古の現存するキリスト教建築物。正式名は日本二十六聖殉教者堂。その名のとおり日本二十六聖人に捧げられた教会堂で、殉教地である長崎市西坂に向けて建てられている。」この天主堂に登っる石段の下の左側には、その組み写真の右上にあるような「キリスト信者発見百周年記念碑」が置かれている。それについてもWikipediaは「建立まもない天主堂は『フランス寺』と呼ばれ、美しさとものめずらしさで付近の住民たちが多数見物に訪れていた。プティジャン神父には今でも何処かでカトリック教徒が密かに信仰を伝えているのではないかというわずかな期待があった。1865年3月17日(元治2年2月12日)、浦上(長崎市)の住民十数名が天主堂を訪れた。そのうちの4、50歳くらいの女性がひとり、祈っていたプティジャンに近づき、『私共は神父様と同じ心であります』(宗旨が同じです)とささやき、自分たちがカトリック教徒であることを告白した (この女性の名は、イザベリナ杉本百合だったと言われている)。彼らは聖母像があること、神父が独身であることから間違いなくカトリックの教会であると確信し、自分たちが迫害に耐えながらカトリックの信仰を代々守り続けてきたいわゆる隠れキリシタンである事実を話し、プティジャン神父を喜ばせた。 その後、プティジャン神父は密かに浦上や五島などに布教を兼ねて隠れた信者の発見に努め、浦上だけでなく長崎周辺の各地で多くのカトリック教徒が秘密裏に信仰を守り続けていたことがわかった。この『信徒発見』のニュースはやがて当時の教皇ピオ9世のもとにもたらされた。教皇は感激して、これを「東洋の奇蹟」と呼んだという。この日は現在カトリック教会では任意の記念日(祝日)となっている。」この歴史的な舞台にこの大浦天主堂が登場したのである。

その後、プティジャン神父は密かに浦上や五島などに布教を兼ねて隠れた信者の発見に努め、浦上だけでなく長崎周辺の各地で多くのカトリック教徒が秘密裏に信仰を守り続けていたことがわかった。この『信徒発見』のニュースはやがて当時の教皇ピオ9世のもとにもたらされた。教皇は感激して、これを「東洋の奇蹟」と呼んだという。この日は現在カトリック教会では任意の記念日(祝日)となっている。」この歴史的な舞台にこの大浦天主堂が登場したのである。もうひとつ日本人のみならず世界中の人を驚かせた人物がこの地にやってきていた。それはポーランド人のコルベ神父である。この大浦天主堂のそばにも彼に関する資料室が用意されているし、こことは別にコルベ記念館もある。私が見た資料室にある資料の写真を2枚を掲載しておく(3枚目の写真)。撮影が難しかったので読みにくいが、是非その写真の文章を読んでいただきたい。彼の日本での活動は1930年からわずか6年であるが、精力的に布教のための小冊子「聖母の騎士」を発行するなど布教活動をつづけた。会議のため一時ポーランドに帰国した際にナチスのポーランド侵攻に巻き込まれてアウシュビッツに送られ、そこで「友人のために命をささげる」ことを自ら選択して飢餓室送りになってしまったのである。このことについては上の二つの文章とともに、私がたまたま見つけたある女性の率直なブログもお読みになることをお勧めする(http://blog.akaulamana.com/?eid=423 )。

大浦天主堂地区を離れてグラバー園を下から少しだけ覗いた後(4枚目の写真の右下)外国人居留地でもあったオランダ坂を歩き、そこに活水学院や海星学園があることを知った。その活水学院が長崎市に渡した建物が資料館になっていたが、そこをみると男子学校としての海星学園や女子学校としての活水学院をはじめとする日本におけるキリスト教関係の学校の多く、たとえば明治学院、立教大学、鎮西学院などが明治10-30年代にこの長崎でスタートしていることを知って驚いた。それはこの長崎にイギリス、フランス、アメリカ、オランダなどの外国人がいかに多く住んでいたかを表していると共に、日本人の教育にかける彼らの意気込みの凄さを表してもいるのだと強く印象付けられた。そしてその学校建設の苦難の歴史は現在のNHK大河ドラマ「八重の桜」に描かれている同志社が歩んだと同じ道だったようである。

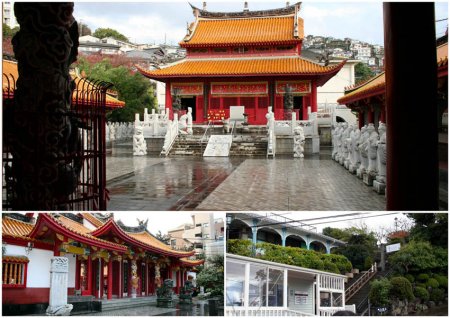

大浦天主堂地区を離れてグラバー園を下から少しだけ覗いた後(4枚目の写真の右下)外国人居留地でもあったオランダ坂を歩き、そこに活水学院や海星学園があることを知った。その活水学院が長崎市に渡した建物が資料館になっていたが、そこをみると男子学校としての海星学園や女子学校としての活水学院をはじめとする日本におけるキリスト教関係の学校の多く、たとえば明治学院、立教大学、鎮西学院などが明治10-30年代にこの長崎でスタートしていることを知って驚いた。それはこの長崎にイギリス、フランス、アメリカ、オランダなどの外国人がいかに多く住んでいたかを表していると共に、日本人の教育にかける彼らの意気込みの凄さを表してもいるのだと強く印象付けられた。そしてその学校建設の苦難の歴史は現在のNHK大河ドラマ「八重の桜」に描かれている同志社が歩んだと同じ道だったようである。上に述べた外国人に加えて中国人もまた多かったようで、それを象徴するのが4枚目の写真のような豪華な孔子廟・中国歴代博物館の建設である。そこには孔子関係はもちろん古くからの中国の美術品や様々な文物がよく整理された形で展示されていた。この建物も原爆で被災したようであるが、中国人はもとより中国政府の援助を受けて再興されたという。その結果であろうが、長崎には中国社会の風習がよく浸透しているようには感じている。しかしそこには、どこにでもある話であろうが、中国人や中国政府の強い海外進出の意欲が垣間見られるように感じ、いまもそれは拡大しているようである。

この後ダウンタウンに移動した後夕食をとり、翌日に備えた。