熊本の人吉から鹿児島を走り回って420キロ-(1)人吉での愉快な出会い

- 2012/09/02 10:44

昨年の同じ時期に九州の中央部を大分から阿蘇を通って熊本に抜けるコースを走って様々なところを見て楽しんだが、今年は熊本の人吉から鹿児島のルートを楽しむことにした。新大阪から九州新幹線で熊本まで3時間、そこでレンタカーを借りて九州自動車道を南下して人吉市に入った。

昨年の同じ時期に九州の中央部を大分から阿蘇を通って熊本に抜けるコースを走って様々なところを見て楽しんだが、今年は熊本の人吉から鹿児島のルートを楽しむことにした。新大阪から九州新幹線で熊本まで3時間、そこでレンタカーを借りて九州自動車道を南下して人吉市に入った。

人吉市についてはWikipediaは次のように言う。「熊本市から直線距離で真南に約70kmの場所に位置し、熊本県の最南端に当たる。北部と南部は九州山地の一角をなす山地である。市域南部は標高1,000m級の山地で宮崎県えびの市と鹿児島県伊佐市に接している。市の中心部は人吉盆地の西端で、球磨川が東から西に貫流する。市内では万江川・山田川・鹿目川・胸川など多数の支流が球磨川へ流れ込んでいる。 中心部は古くからの城下町の町並みが残っており、小京都と呼ばれる。」

中心部は古くからの城下町の町並みが残っており、小京都と呼ばれる。」

予約したホテルは水のきれいな球磨川沿いに建ち、人吉城跡に面していたのでチェックイン後、中世から明治初期まで変わらず人吉を拠点とした相良家の城跡辺りを散策した。少し雨模様ということもあり城跡を眺めただけで登ることはせず(1枚目の写真)、ゆったりとした人吉の雰囲気を楽しんだ後、その近くに繊月酒造という焼酎製造会社を発見した。球磨の焼酎といえばもちろん米焼酎である。幸い人吉の会社は酒造会社からみそ・しょうゆの会社、 それに鍛冶屋まで見学をさせてくれるようになっていて、その繊月酒造も私たちともう1人の女性の3人でもしっかりと米焼酎造りの過程を丁寧に案内してくださった。しかもその後ゆったりと存分に試飲をさせていただき、様々な種類の米焼酎を楽しむことができた。お陰で自分のためやお土産に数本を購入し、あとはお土産のことは考えず気楽に旅することになった。なお、この会社の写真を撮らなかったので、パンフにあるその会社のお酒の写真を掲載しておく。なお、これ以外に瓶で熟成させた古酒などがあり、とってもおいしかった。

それに鍛冶屋まで見学をさせてくれるようになっていて、その繊月酒造も私たちともう1人の女性の3人でもしっかりと米焼酎造りの過程を丁寧に案内してくださった。しかもその後ゆったりと存分に試飲をさせていただき、様々な種類の米焼酎を楽しむことができた。お陰で自分のためやお土産に数本を購入し、あとはお土産のことは考えず気楽に旅することになった。なお、この会社の写真を撮らなかったので、パンフにあるその会社のお酒の写真を掲載しておく。なお、これ以外に瓶で熟成させた古酒などがあり、とってもおいしかった。

ゆったりとホテルで一泊した翌日、ホテル近くの街並みを少し歩きまわっていた時、楽しいおじさんに声をかけられた。3枚目の写真でお分かりのように、その“おやじ”は小さな「佐々木食肉店」を経営していて、店内にNHKの看板番組「鶴瓶の家族に乾杯!」への出演予定が張り出したあり、 店の入り口左にあるシャッターには「鶴瓶の家族に乾杯!に出演した佐々木肉屋です」のビラがおどっていた。

店の入り口左にあるシャッターには「鶴瓶の家族に乾杯!に出演した佐々木肉屋です」のビラがおどっていた。

このおやじは実に面白い人で、聞けば何でも話してくれて、そのテレビ番組に出演することになったいきさつや、NHKが突然出演することになった人たちへの数々の心配りなどもいろいろと話してくれた。私はその番組を観ていたので、その時話題になった大相撲の番付が板に書かれていたもののことなどを訪ねたところ、なんとその肉屋の前の化粧品店にあるのだと言われた。確か二つ話題になったはずだと聞いたところ、もうひとつは濱田屋さんというすぐそばのまんじゅう屋さんにあるという。わざわざ見せてほしいとお願いするのも気が引けたので見ることはなかったが、いずれにせよ、家族に乾杯のお陰で思わぬ会話を楽しむことができた。こんなのが本当の旅の楽しみかもしれない。 焼き鳥もごちそうになり、昼食用に胸肉の照り焼き様のものを買い、サヨナラを言ってお別れをした。

焼き鳥もごちそうになり、昼食用に胸肉の照り焼き様のものを買い、サヨナラを言ってお別れをした。

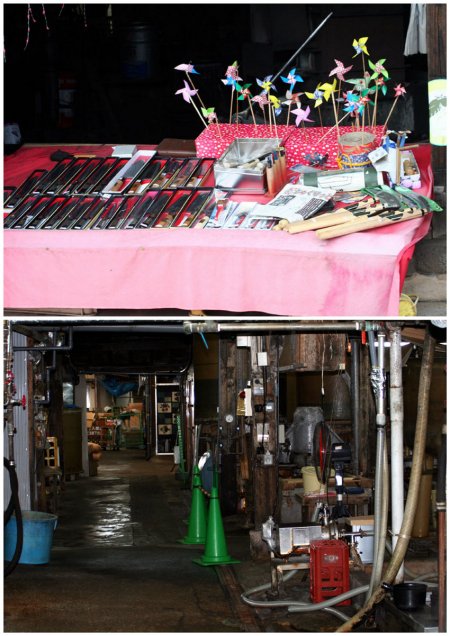

その後もその街を散策し、小さな鍛冶屋さんを覗いて珍しい刃物を1本買い、またみそ・しょうゆ蔵の釜田醸造所を見学させていただいた。うなぎの寝床のような感じの工場で、その空間には無数の多彩な菌類が生きているのだろうとなぜか思えた。見学の後いろいろ試食・味見させていただき、2種類の醤油を買うことになった。人吉の方々は外からの人達になんとも優しいとひしひしと感じた。

その後、国宝の茅葺の本殿や鐘楼と門がひとつになった青井阿蘇神社をおとずれ、また「幽霊の掛け軸」が残されているという永国寺も訪れた。なお、西南戦争時に西郷隆盛が一時本陣を置いたところのようで、後に戦況悪化で小林方面に撤退したとのことで、明治維新後の混乱収束の動きを感じさせられた気分であった。そしてその後えびの高原方面に車を走らせた。