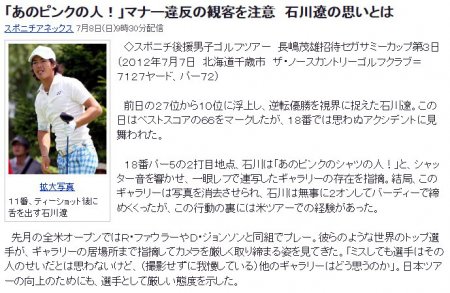

「『あのピンクの人!』マナー違反の観客を注意 石川遼の思いとは」に想う

- 2012/07/09 12:10

今日ネットを見ていたら面白い記事が目に付いた。この記事は読んでいただければ分かるのだが、要するにゴルフではプレイヤーがスイングしてボールを打つ時には、観客は静寂にしてプレイヤーの集中力を妨げないようにしてほしい、と石川遼がギャラリーに注意したと書かれている。そんなことは当たり前のことだと誰しも思うのだが、なぜにゴルフだけにそんなことが言われるのであろうか。いや、ゴルフだけではない。昨夜放映されていたウィンブルドンでの大会でも、観客がサーブの時に騒がしいと審判が"Quiet please!"と声をかけて制止する。それによって観客はサーブの鋭い音、さまざまな種類のショットの音とそれに伴って動く選手の多彩な動きを楽しむことができる。 これらに比べて日本の野球の場合はどうであろうか。特に高校野球から始まってプロ野球まで日本の野球の応援は言葉もないくらいひどい。私は野球をやるのも観るのも大好きだが、球場全体が絶え間ない騒音に包まれていて、野球を楽しむ雰囲気に乏しい。私にとって野球を観戦するときの楽しみとは、キャッチャーミットやグラブでの捕球音や打球の音である。いまのような騒音の中でのプレーでは明らかに選手の“音”による判断を狂わせ、騒音によって集中力を奪うことは明らかである。このような応援の仕方は選手に途方もない余計な努力を求めることになっているとともに、本当に野球を楽しみたい観客の権利を奪うものである。

これらに比べて日本の野球の場合はどうであろうか。特に高校野球から始まってプロ野球まで日本の野球の応援は言葉もないくらいひどい。私は野球をやるのも観るのも大好きだが、球場全体が絶え間ない騒音に包まれていて、野球を楽しむ雰囲気に乏しい。私にとって野球を観戦するときの楽しみとは、キャッチャーミットやグラブでの捕球音や打球の音である。いまのような騒音の中でのプレーでは明らかに選手の“音”による判断を狂わせ、騒音によって集中力を奪うことは明らかである。このような応援の仕方は選手に途方もない余計な努力を求めることになっているとともに、本当に野球を楽しみたい観客の権利を奪うものである。

それではサッカーの場合はどうであろうか。サッカーJリーグの応援などで絶え間なく音が出ているようであるが、実はそうではない。サッカーの場合にはそのひとつひとつのパスワークも観る者の心を揺さぶるものであり、その都度歓声が上がるのはむしろ当然ではある。しかしプレーが止まってフリーキックやコーナーキックのなどの場合には明らかに緊張した静寂が訪れる。確かに世界のサッカースタジアムでしばしば観客が暴徒化してそのマナーが危ぶまれているが、まだ全体としてはスポーツ観戦のマナーは守られているように思う。

私がここに敢えてスポーツ観戦における騒音について書いているのは、それがスポーツの質を下げているはずだと思うからである。私ははつらつとして必死のプレーをする高校野球が大好きで、毎年夏の予選や甲子園での大会を観戦に行く。そのすさまじい騒音にはうんざりしているが、しかし“応援団ではない”観客の、健闘したチームに対する心からの温かい拍手には涙が出る想いである。私は、もう何年前のことになるのであろうか、たしか1986年、あの富山県代表・新湊高校がベスト4をかけた必死の戦いのときに甲子園にいた。なぜかあの時甲子園の判官びいきの高校野球ファンは、無名の新湊高校球児がなにものも求めないまっ白な心でプレーしているのを感じ、球場全体が、私が座っていた銀傘の下の大観衆もすべてが“万雷の拍手”を送り続けていたのを思い出している。

それは騒音ではない!そんな音は、いま私たちが球場で耳にする音とは明らかに異なるものである。スポーツ観戦の場はストレス発散の場ではないのである。私は球場やサッカー場などに本当に素晴らしいプレーを観に、そしてそれに対して心からの応援を送りに行きたいと思う。しかしそれには、選手のプレーをじっくりと観られる環境が必要で、それを何とか実現してほしいのである。残念ながら、それは“ボールパーク”と呼ばれる米国の球場や英国のテニスのウィンブルドンなどの場にはきちんと存在し続けているのである。