小豆島 (2)映画 「二十四の瞳」を想う

- 2011/12/08 17:09

私が育った三重県多気郡三瀬谷町(現・大台町)はど田舎ではあったが、私が中学生の頃には時々町の映画館に外国映画がかかり、特に西部劇がかかった時には大急ぎで観に行くのが凄く楽しみであった。そんな西部劇の好きな私は、その内に西部劇以外のアメリカ映画、フランス映画、イタリア映画などを好んでみるようになり、日本映画には目もくれず、という状態であった。しかし、なぜか木下恵介監督作品である、「二十四の瞳」、「野菊のごとき君なりき」、「喜びも悲しみも幾歳月」は観たし、黒澤明監督作品の「七人の侍」には感心したし、「蜘蛛巣城」なども観た。最近、心臓手術の入院時に「羅生門」を繰り返し観たが、何ともすごい映画だとつくづく感心した覚えがある。

私が育った三重県多気郡三瀬谷町(現・大台町)はど田舎ではあったが、私が中学生の頃には時々町の映画館に外国映画がかかり、特に西部劇がかかった時には大急ぎで観に行くのが凄く楽しみであった。そんな西部劇の好きな私は、その内に西部劇以外のアメリカ映画、フランス映画、イタリア映画などを好んでみるようになり、日本映画には目もくれず、という状態であった。しかし、なぜか木下恵介監督作品である、「二十四の瞳」、「野菊のごとき君なりき」、「喜びも悲しみも幾歳月」は観たし、黒澤明監督作品の「七人の侍」には感心したし、「蜘蛛巣城」なども観た。最近、心臓手術の入院時に「羅生門」を繰り返し観たが、何ともすごい映画だとつくづく感心した覚えがある。 そんな私の映画鑑賞の歴史の中になぜか「二十四の瞳」は気になる映画であり続けた。当時、この映画の目指すものがなんであるかなど、それほど難しく考えたわけではもちろんなかったが、今考えてみると、それは抒情的な映画でありながらなお強烈な反戦映画だったのだろうと思う。1954年のキネマ旬報ベストテンの1位となり(2位も木下恵介監督作品「女の園」、3位は黒澤明監督作品「七人の侍」)、ブルーリボン賞、そして1955年のアメリカゴールデングローブ賞外国語部門賞を受賞している。

そんな私の映画鑑賞の歴史の中になぜか「二十四の瞳」は気になる映画であり続けた。当時、この映画の目指すものがなんであるかなど、それほど難しく考えたわけではもちろんなかったが、今考えてみると、それは抒情的な映画でありながらなお強烈な反戦映画だったのだろうと思う。1954年のキネマ旬報ベストテンの1位となり(2位も木下恵介監督作品「女の園」、3位は黒澤明監督作品「七人の侍」)、ブルーリボン賞、そして1955年のアメリカゴールデングローブ賞外国語部門賞を受賞している。

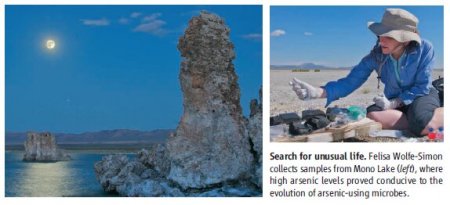

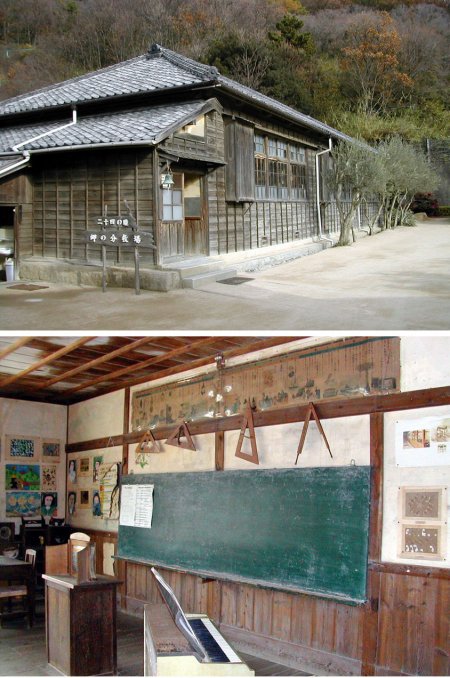

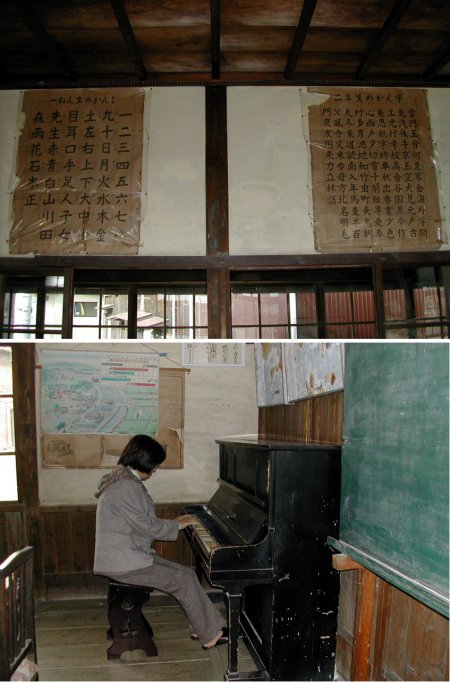

この映画の原作者・壺井栄はこの小豆島出身であり、この映画を記念してこの小豆島に「二十四の瞳映画村」というテーマパークが造られている。そこには昔の 「岬分教場」の古い校舎が残されており、写真に見られるように懐かしい、小さな机と椅子の教室を感じることが出来る。特に説明もしないが、それが1枚目から3枚目の写真である。

「岬分教場」の古い校舎が残されており、写真に見られるように懐かしい、小さな机と椅子の教室を感じることが出来る。特に説明もしないが、それが1枚目から3枚目の写真である。

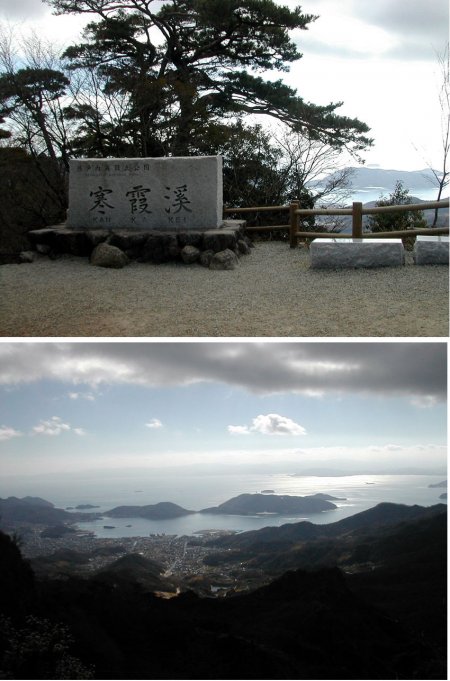

4枚目の写真は、映画「二十四の瞳」を撮影するために作られた校舎がそのままこのテーマパークに残されている。そばには美しい海岸線が広がっていて(5枚目の写真)、なぜかそれだけで「二十四の瞳」の雰囲気を感じることが出来る。 なにか少し寂しげな風景で、この映画にぴったりである。

なにか少し寂しげな風景で、この映画にぴったりである。

そんな、 若いときに映画を観た感覚が今の私の映画DVDの収集という趣味というか性癖につながっているのであろうか。もちろん、この映画のDVDを持っているので近々また観てみたいと思っている。

若いときに映画を観た感覚が今の私の映画DVDの収集という趣味というか性癖につながっているのであろうか。もちろん、この映画のDVDを持っているので近々また観てみたいと思っている。