[簡易復元] 「はやぶさ」 奇跡の帰還!

- 2011/12/02 23:04

(この記事のオリジナルは2010年6月に書かれたのであるが、ファイルが消失したためデータを入れ替えて改めて書き直す)

(この記事のオリジナルは2010年6月に書かれたのであるが、ファイルが消失したためデータを入れ替えて改めて書き直す)

「2010年6月13日、オーストラリア、ウーメラ砂漠の南端、Tarcoola(ターコーラ)で待ち構えていた、光学観測班の前に、それは還ってきた。観測班は、JAXA、大阪市立科学館、台湾中央大学などのメンバーで構成された。超高感度カメラNC-R550aは、その光跡を余すことなく捉えていた。『来た来た!』『はやぶさ、おかえりー!』という感嘆の声とともに・・・・・」(http://www.nec.co.jp/ad/hayabusa/comeback/ )。

明るいひとつの星のように輝きながら帰ってきた「はやぶさ」が、突然バラバラに分解しながらなお光を放って粉々になってゆく。その先端には壊れるかなり前に放出したカプセルが明るく光り輝いている。この動画を上のURLをクリックして是非ご覧いただきたい。 涙が出るほど見事な最期だと思う。

涙が出るほど見事な最期だと思う。

「はやぶさ」の計画に至る「l小惑星サンプルリターン計画」、つまり小惑星まで飛行してサンプルを採取し、帰還する計画が議論され始めたのは1985年頃と言われる。その後様々な紆余曲折を経て1996年の宇宙開発委員会で正式に承認され、スタートした。この手の話がよくわからない私の驚きは、イオンエンジンである。これはNECを中心に開発されたようで、推進剤であるキセノンを66㎏搭載し、1基当たり8㍉・ニュートンというエンジンを4基積載していた。

イオンエンジンと言われる理由は、推進剤であるキセノンガスに電子レンジ(電磁波レンジ?)で使われるようなマイクロ波をぶつけて正電荷を持ったキセノンイオンとし、それを巧みに制御して1方向に放出し、その反動で推力を得る仕組みだからである。1ニュートンは、1キログラムの質量をもつ物体に1メートル毎秒毎秒 (m/s2) の加速度を生じさせる力と定義されている。はやぶさ探査機は510㎏の質量があるので、計算が間違ってなければ0.6ミリメートルの加速度(m/s2)しか与えられないほど小さなエンジンでしかないのである。 もともと計画では4年の飛行で帰還する予定であったが、さまざまなトラブルに遭遇し、二度の行方不明などでほとんど絶望視されながら、スタッフの執念深い追跡と独創的なイオンエンジンなどによって、2003年の打ち上げから7年後の2010年6月13日にカプセルだけが無事オーストラリアの大地に帰還を果たしたのである。奇跡的であった。

もともと計画では4年の飛行で帰還する予定であったが、さまざまなトラブルに遭遇し、二度の行方不明などでほとんど絶望視されながら、スタッフの執念深い追跡と独創的なイオンエンジンなどによって、2003年の打ち上げから7年後の2010年6月13日にカプセルだけが無事オーストラリアの大地に帰還を果たしたのである。奇跡的であった。

予定通り帰還したカプセルは無事日本に届けられ、現在分析が続けられている。小惑星「イトカワ」に着陸して岩石などを採取する際、弾丸を発射してそれで浮き上がった岩石などを採取する計画であったが、それが不調に終わったことからカプセルには何も入っていないのではと心配された。私がお世話になっていた大阪大学理学研究科の知人もその分析に関わっているが、現在埃のような小惑星の試料がカプセル内に入っていることが確認されており、小惑星誕生についての貴重なデータが得られることを期待したい。

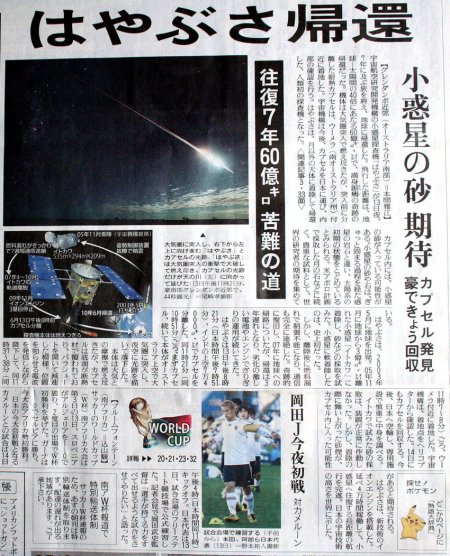

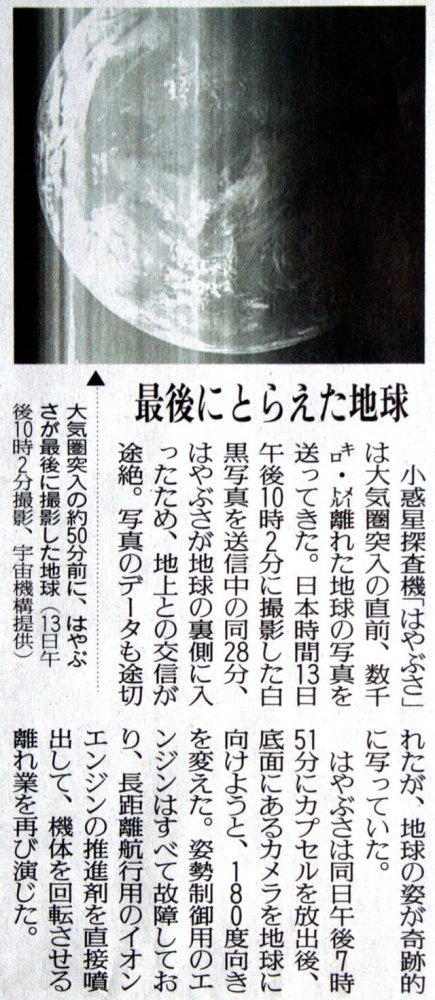

1枚目の写真は、はやぶさが大気圏に突入して焼き尽くされつつある写真で、右下にポツッと明るく光っているのは先に放出されたカプセルだと言われる。2枚目はオーストラリアの砂漠でカプセルが回収されたことを伝える6月14日の読売新聞の記事である。3枚目はカプセルを放出してから機体を反転させてカメラを地球に向けて撮影した写真であるが、すべてを送信する直前に地球の裏側に入ってしまい、まるで涙目で故郷を見ているような写真になってしまっている。何とも印象的な写真である。

なお、「はやぶさ」のすべての詳細な記述は、上のNECのURLとWikipediaとをご覧いただきたい(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B6%E3%81%95_(%E6%8E%A2%E6%9F%BB%E6%A9%9F) )。