[簡易復元] 高槻の紅葉 (4) 摂津峡

- 2011/12/01 13:15

我が家から歩いてもそう遠くない摂津峡は、ほとんど平地と思われるところにあって、なお変化に富んだ渓谷を形作っているためか古くから行楽地としてよく知られている。この「摂津峡」という名前の由来について推測すると次のようになる。かって古代にあった難波津と呼ばれた「津国」(つのくに)なる国は海上交通への地形上重要な位置を占めるということから、その国を統治する摂津職が置かれたが、

我が家から歩いてもそう遠くない摂津峡は、ほとんど平地と思われるところにあって、なお変化に富んだ渓谷を形作っているためか古くから行楽地としてよく知られている。この「摂津峡」という名前の由来について推測すると次のようになる。かって古代にあった難波津と呼ばれた「津国」(つのくに)なる国は海上交通への地形上重要な位置を占めるということから、その国を統治する摂津職が置かれたが、 後に793年(延暦12年)摂津国という国名に変更されたらしい。この摂津国という旧国名から市名を採ったのが現在の摂津市で、面白いことに元々は三島市として発足したが、静岡県に同名の市が存在することから即日摂津市に変更されたという。

後に793年(延暦12年)摂津国という国名に変更されたらしい。この摂津国という旧国名から市名を採ったのが現在の摂津市で、面白いことに元々は三島市として発足したが、静岡県に同名の市が存在することから即日摂津市に変更されたという。

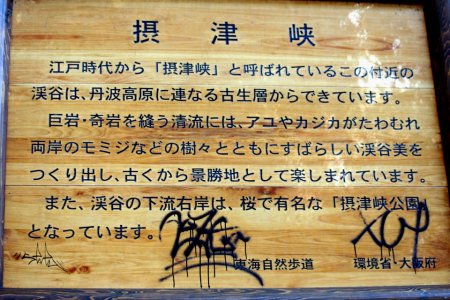

この「摂津国」の北部に位置する渓谷ということで「摂津峡」という名前が付けられたのであろう。Wikipediaは次のように伝えている。「摂津峡(せっつきょう)は、 大阪府高槻市を流れる芥川上流に広がる渓谷。府の名勝(1938年指定)および、『大阪みどりの百選』の一つ。摂津峡の西岸は、高槻市によって摂津峡公園として整備されている。

大阪府高槻市を流れる芥川上流に広がる渓谷。府の名勝(1938年指定)および、『大阪みどりの百選』の一つ。摂津峡の西岸は、高槻市によって摂津峡公園として整備されている。

摂津峡公園は1956年に開設された風致公園で、面積は37.2ヘクタールである。摂津峡公園はサクラや紅葉の名所として知られている。ソメイヨシノは約3000本植えられていて、 毎年4月上旬には『摂津峡さくらまつり』が開催されている。また園内には青少年キャンプ場や、47都道府県の樹木を集めた樹木教材園などもある。摂津峡の中央部には古くからの小川亭などの茶店があり、ハイキング客らの休憩場として重宝されている。」

毎年4月上旬には『摂津峡さくらまつり』が開催されている。また園内には青少年キャンプ場や、47都道府県の樹木を集めた樹木教材園などもある。摂津峡の中央部には古くからの小川亭などの茶店があり、ハイキング客らの休憩場として重宝されている。」

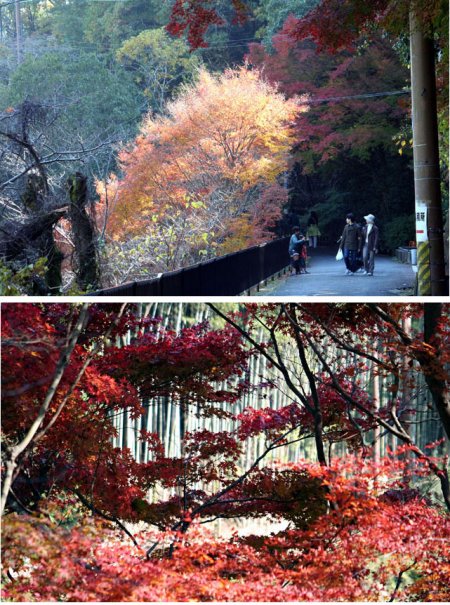

こんな摂津峡は、大人から子供までの気軽なハイキングコースとしても知られ、ほぼ年中訪れる人が絶えることはない。また、このコースの途中から北に上がれば、 立派な運動施設が整っている萩谷総合運動公園、さらにそこを通り過ぎて萩谷の奥へ行くこともでき、そこから東に向かえば上の口方面に行くこともできる。そこまで行けばかなりハードなハイキングコースとなる。

立派な運動施設が整っている萩谷総合運動公園、さらにそこを通り過ぎて萩谷の奥へ行くこともでき、そこから東に向かえば上の口方面に行くこともできる。そこまで行けばかなりハードなハイキングコースとなる。

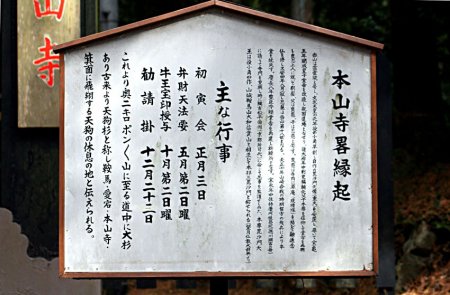

さて写真であるが、渓谷の中には紅葉の木はそれほど多くはない。1枚目の写真は落書きされてきたないが、摂津峡を紹介する看板である。2枚目からは紅葉の写真をランダムにお見せしたい。あまり多くはないが、巨岩の間を流れる清流の上に突き出した紅葉の枝はなかなかいいものである。