[簡易復元] 高槻の紅葉(1) 神峯山寺

- 2011/11/30 11:21

(このシリーズの記事のオリジナルは2011年11月に書かれたものであるが、ファイルが失われたため、今年新たに撮った写真を含めて完全に書き直す)

(このシリーズの記事のオリジナルは2011年11月に書かれたものであるが、ファイルが失われたため、今年新たに撮った写真を含めて完全に書き直す)

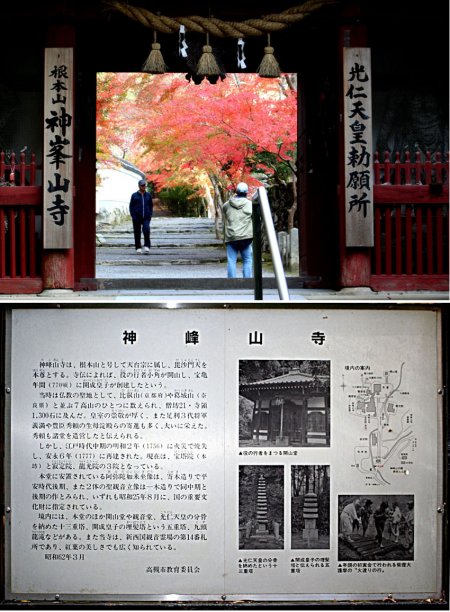

1300年の歴史を刻む高槻の古刹、神峯山寺の由来については1枚目の写真の看板をご覧いただきたい。このお寺の風景を、お寺のウェブサイト、http://www.kabusan.or.jp/www/index.html が次のように書かれている。読み間違えてなければ次のように言っている。「京都西山から続く北摂連山の中に、1300年の静寂を今に伝える寺が佇んでいます。吹き抜ける風に木々はざわめき、小鳥たちのさえずりが森の中にこだまする。そこには、 人間たちが持ち合わせた時間という感覚を消し去ってしまう力が働いています。

人間たちが持ち合わせた時間という感覚を消し去ってしまう力が働いています。

やがて冬が木枯らしの支度を始める頃、峯の山々は千歳と繰り返す薄化粧をじわりと始め、境内は紅色へと染まってゆきます。この地が比類ない艶やかさを放つ、一年で最も美しく・・・な季節。その景色を記憶に焼き付けておきたいと、一人、また一人と、人々は訪れ、見上げては言葉を失うのです。千年前に生きた者もきっと、晩秋の紅葉に心を響かせていたことでしょう。ここは高槻市神峯山寺。日本で最初に毘沙門天が現れた伝えられる古刹です。」

以上のように、なかなかの言葉遣いによる宣伝文句であるが、 自宅から車で15分もあれば行ける距離もあって何度も訪れている私もほぼ同様の感覚をもっている。本当に紅葉の時期は美しい。例えば京都・東福寺のように豪華絢爛とは言わないが、落ち着いていてさまざまな色に染まって、しかも長く楽しめる感じがしている。また、毎年の紅葉の季節にもそれほど裏切ることもなく、安定して楽しめるのもありがたい。

自宅から車で15分もあれば行ける距離もあって何度も訪れている私もほぼ同様の感覚をもっている。本当に紅葉の時期は美しい。例えば京都・東福寺のように豪華絢爛とは言わないが、落ち着いていてさまざまな色に染まって、しかも長く楽しめる感じがしている。また、毎年の紅葉の季節にもそれほど裏切ることもなく、安定して楽しめるのもありがたい。

今年も昨日カメラを持って出かけたが、例年通りの美しさで、昨年に撮った写真も十分に使えると分かって安心した。それらの写真を取り混ぜでご覧いただきたいと思う。1枚目は仁王門とそのそばに建てられている看板の写真である。 その看板には「神峯山寺は、根本山と号して天台宗に属し・・・」とあるが、クリックで拡大できますのでお読みいただければと思います。2枚目から4枚目までは参道わきの美しい紅葉の数々である。

その看板には「神峯山寺は、根本山と号して天台宗に属し・・・」とあるが、クリックで拡大できますのでお読みいただければと思います。2枚目から4枚目までは参道わきの美しい紅葉の数々である。

5枚目の左側は本堂に近いところから参道を見た風景で、美しい紅葉のトンネルである。右側の写真は、仁王門左側にある茶屋の方向から仁王門前の紅葉を撮った写真であるが、 まだ青々としており黄色や赤に染まった風景とコントラストがあって気持ちの良い雰囲気である。

まだ青々としており黄色や赤に染まった風景とコントラストがあって気持ちの良い雰囲気である。

まだしばらく大丈夫だと思うので皆さんも訪れて楽しまれてはいかがでしょうか。