[簡易復元] はじめての「造幣局 桜の通り抜け」を楽しむ

- 2011/11/22 09:18

(この記事のオリジナルは2011年4月20日に書かれたが、ファイルが失われたため新たに書き直す)

(この記事のオリジナルは2011年4月20日に書かれたが、ファイルが失われたため新たに書き直す)

もう20年以上大阪にいながら、未だ一度も「造幣局 桜の通り抜け」を楽しんだことのなかった私たちは今年初めて、「通り抜け」終盤の人の少ない時を狙って訪れることにした。造幣局とはどんなところなのであろうか、また、なぜ「桜の通り抜け」なるものが行われるようになったのかをWikipediaに訊いてみたら、次のように答えた。

「造幣局とは、大阪市に本局があり東京都と広島市に支局がある。造幣局は、近代国家としての貨幣制度の確立を図るため、明治新政府によって大阪の現在地(大阪市北区)に創設され、 明治4年4月4日に創業式を挙行し、当時としては画期的な洋式設備によって貨幣の製造を開始しました。その頃我が国では、機械力を利用して行う生産工業が発達していなかったため、大型の機械設備は輸入するとしても、貨幣製造に必要な各種の機材の多くは自給自足するよりほかなかったので、硫酸、ソーダ、石炭ガス、コークスの製造や電信・電話などの設備並びに天秤、時計などの諸機械の製作をすべて局内で行っていました。また事務面でも自製インクを使い、我が国はじめての複式簿記を採用し、さらに風俗面では断髪、廃刀、洋服の着用などを率先して実行しました。

明治4年4月4日に創業式を挙行し、当時としては画期的な洋式設備によって貨幣の製造を開始しました。その頃我が国では、機械力を利用して行う生産工業が発達していなかったため、大型の機械設備は輸入するとしても、貨幣製造に必要な各種の機材の多くは自給自足するよりほかなかったので、硫酸、ソーダ、石炭ガス、コークスの製造や電信・電話などの設備並びに天秤、時計などの諸機械の製作をすべて局内で行っていました。また事務面でも自製インクを使い、我が国はじめての複式簿記を採用し、さらに風俗面では断髪、廃刀、洋服の着用などを率先して実行しました。

このように、造幣局は、明治初年における欧米文化移植の先駆者として、 我が国の近代工業及び文化の興隆に重要な役割を果たしたので、大阪市が今日我が国商工業の中心として隆盛を見るようになったのも、造幣局に負うところが少なくないといわれています。その後、造幣局は、貨幣の製造のほか、時代の要請にこたえて勲章・褒章及び金属工芸品等の製造、地金・鉱物の分析及び試験、貴金属地金の精製、貴金属製品の品位証明(ホールマーク)などの事業も行っています。」

我が国の近代工業及び文化の興隆に重要な役割を果たしたので、大阪市が今日我が国商工業の中心として隆盛を見るようになったのも、造幣局に負うところが少なくないといわれています。その後、造幣局は、貨幣の製造のほか、時代の要請にこたえて勲章・褒章及び金属工芸品等の製造、地金・鉱物の分析及び試験、貴金属地金の精製、貴金属製品の品位証明(ホールマーク)などの事業も行っています。」

そして、「通り抜け」の現状については、「毎年4月中旬頃の桜の開花時には、造幣局構内旧淀川沿いの全長560mの通路を一般花見客のために1週間開放しています。現在構内にある桜は、関山、普賢象、松月、紅手毬、芝山、楊貴妃など約120品種、約350本を数えていますが、大半は遅咲きの八重桜で、 満開時の美しさはたとえようもなく、明治16年に開始した『通り抜け』も昭和58年春には100年を迎え、今では浪速の春を飾る風物詩として、人々に愛されています。なお、紅手毬、大手毬、小手毬及び養老桜などは、他では見られない珍種と言われています。」とある。

満開時の美しさはたとえようもなく、明治16年に開始した『通り抜け』も昭和58年春には100年を迎え、今では浪速の春を飾る風物詩として、人々に愛されています。なお、紅手毬、大手毬、小手毬及び養老桜などは、他では見られない珍種と言われています。」とある。

また、桜の通り抜けの始まりについては次に様に言う。「造幣局の所在地である大阪市北区天満の旧淀川沿いは、昔から景勝の地として名高く、春は桜、夏は涼み舟、秋は月見など四季折々のにぎわいを見せ、特に春の桜は有名で、対岸を桜ノ宮と呼ぶにふさわしく、この地一帯に桜が咲き乱れていたと言われています。明治16年(1883年)、時の遠藤謹助局長の「局員だけの花見ではもったいない。 市民とともに楽しもうではないか」との提案により、構内の桜並木の一般開放が始まりました。」

市民とともに楽しもうではないか」との提案により、構内の桜並木の一般開放が始まりました。」

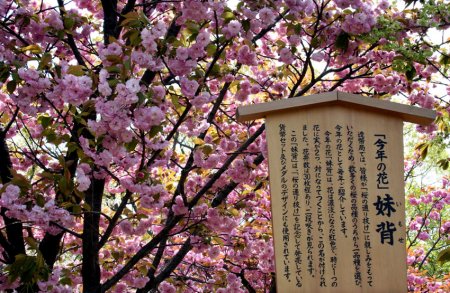

造幣局の桜は本当に美しかった。ただそれだけで十分だが、ちょっとだけ覚えていることを言っておこう。そこの桜はほとんどが八重桜で、いわゆるソメイヨシノは確か2本しかなかったと思う。どれをとっても美しいが、「今年の花」とされた「妹背」を一枚目の写真とし、2枚目は小さく菊のように咲く珍しい桜の「菊桜」、特に私が好きな、かなり緑がかった「御衣黄(ぎょいこう」という桜、少しだけ緑がかった「鬱金(うこん)」(これらの名前はうろ覚えである)を3枚目、4枚目の写真とし、最後に全くうろ覚えであるが「平野突羽根(ひらのつくばね)」らしい花の写真を出させていただく。

これ以外に美しい花が無数に見られたが、写真はきりがないのでご容赦いただきたい。それにしてもここに集められた桜は珍品ぞろいのようで、毎年通り抜けが大混雑になるのも当然であろう。