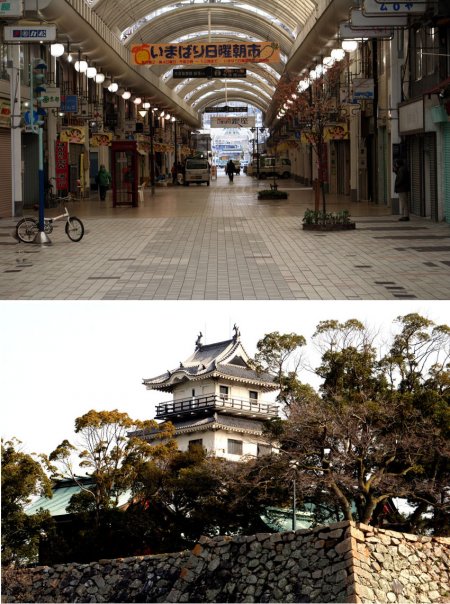

[簡易復元] 2010年3月、しまなみ海道を行く(3)善通寺から瀬戸大橋へ

- 2011/11/10 12:07

今治から松山自動車道、高松自動車道を乗り継いで善通寺ICで降り、善通寺を訪れた。空海(弘法大師)はいまの善通寺市の出身である。善通寺についてWikipediaは次のように言う。

今治から松山自動車道、高松自動車道を乗り継いで善通寺ICで降り、善通寺を訪れた。空海(弘法大師)はいまの善通寺市の出身である。善通寺についてWikipediaは次のように言う。

「善通寺 (ぜんつうじ)は、香川県善通寺市にある寺院。真言宗善通寺派総「山。屏風浦五岳山誕生院と号する。本尊は薬師如来。四国八十八箇所霊場の第七十五番、真言宗十八本山一番札所。平安時代初頭の807年に真言宗開祖空海の父である佐伯善通を開基として創建された。伽藍は創建地である東院と、空海生誕地とされる西院(御誕生院)に分かれている。(…中略…)空海(弘法大師)は讃岐国、 現在の善通寺市の出身である。『多度郡屏風浦善通寺之記』(江戸時代中期の成立)によれば、善通寺は空海の父で地元の豪族であった佐伯直田公(さえきのあたいたぎみ、法名善通)から土地の寄進を受け、大同2年(807年)に建立し始め、弘仁4年(813年)に落成したという。空海の入唐中の師であった恵果が住していた長安の青龍寺を模して建立したといわれ、創建当初は、金堂・大塔・講堂など15の堂宇であったという。寺号の善通寺は、父の名前である佐伯善通から採られ」、たとされる。

現在の善通寺市の出身である。『多度郡屏風浦善通寺之記』(江戸時代中期の成立)によれば、善通寺は空海の父で地元の豪族であった佐伯直田公(さえきのあたいたぎみ、法名善通)から土地の寄進を受け、大同2年(807年)に建立し始め、弘仁4年(813年)に落成したという。空海の入唐中の師であった恵果が住していた長安の青龍寺を模して建立したといわれ、創建当初は、金堂・大塔・講堂など15の堂宇であったという。寺号の善通寺は、父の名前である佐伯善通から採られ」、たとされる。

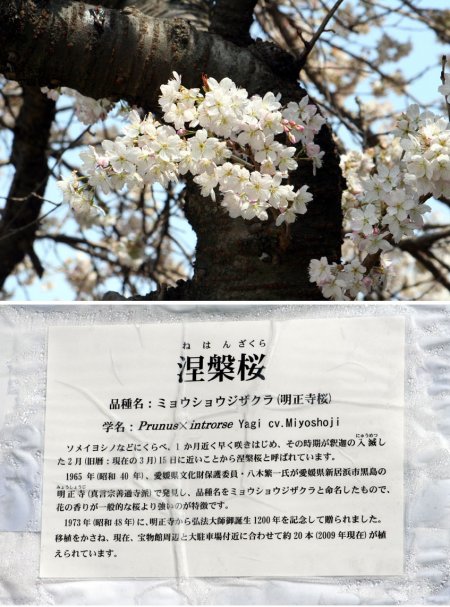

善通寺は広い境内を持ち、立派な本堂(1枚目の写真)、五重塔(2枚目)、鐘楼などを持っていたが、私が一番気に入ったのは素晴らしく強い香りを放つ桜「涅槃桜」であった(3枚目の組み写真)。写真の下部分をお読みになればわかるが、ミョウショウジサクラという品種で、愛媛県の明正寺から移されたとされる。花は少し大きめで、桜には珍しく強い香りを放っていた。 この桜を楽しんだ後、善通寺を出たところにある讃岐うどん屋さんでお昼ご飯に讃岐うどんをいただき、瀬戸大橋を通って帰途に就いた。

この桜を楽しんだ後、善通寺を出たところにある讃岐うどん屋さんでお昼ご飯に讃岐うどんをいただき、瀬戸大橋を通って帰途に就いた。

瀬戸大橋はしまなみ海道に比べてかなり大きいという印象を受けたが、これは自動車道と鉄道路の両方を通している併用橋であるためであった。この巨大な併用橋についてWikipediaは次のように言う。

「瀬戸大橋(せとおおはし)は、瀬戸内海を跨いで本州(岡山県倉敷市)と四国(香川県坂出市)を結ぶ10の橋の総称であり、本州四国連絡橋のひとつ。1978年の着工から9年6ヶ月を経て1988年4月10日供用開始され、総事業費はおよそ1兆1338億円である。橋梁上部構造部分は、上部に4車線の瀬戸中央自動車道が走り、下部にJR本四備讃線(愛称:瀬戸大橋線)が通る2階建ての構造であり、用途が2通りあることから「鉄道道路併用橋」と呼ばれている。塩飽諸島の5つの島の間に架かる6つの橋梁と、それらを結ぶ高架橋により構成されており、 橋梁部9,368 m、高架部を含めると13.1kmの延長を持つ。これは鉄道道路併用橋としては世界最長で、人工衛星写真でも確認できる。橋梁は吊り橋・斜張橋・トラス橋の3種類を併設。

橋梁部9,368 m、高架部を含めると13.1kmの延長を持つ。これは鉄道道路併用橋としては世界最長で、人工衛星写真でも確認できる。橋梁は吊り橋・斜張橋・トラス橋の3種類を併設。

工事の際には世界初の技術が導入され、「海底無線発破」「設置ケーソン工法」などが実用化された。また、気象条件や荷重による変形が著しい、この規模の吊り橋への鉄道の敷設も世界初の事例であり、橋梁の変形から線路を保護するための技術が新規に開発された。橋上部構造は上部が4車線の道路(瀬戸中央自動車道)、下部が鉄道(JR四国本四備讃線(瀬戸大橋線))の2層構造となっている。下部の鉄道は新幹線・在来線合わせて4線を敷設できるようになっているが、現在は在来線用に2線分しか使われていない。なお現在は暫定的に新幹線側、在来線側のそれぞれ中央寄りに1本ずつ引かれる形で、 中央部に2線が敷設されている。

中央部に2線が敷設されている。

計画中の四国横断新幹線が建設される際は2線増設され、東側2線を在来線に、西側2線を同新幹線として使用する計画である。設計最高速度は上部の道路が100km/h(第1種第2級)、下部の鉄道が在来線部120km/h、新幹線部160km/h。今のところ新幹線用のスペースの殆どは何も設置されていないが、一部スペースに建設当初想定されていた新幹線用設備分の死重が設置されている。」

私は、名前は忘れたが瀬戸大橋の途中にある大きなサービスエリアに入り、撮った写真が4枚目と5枚目である。4枚目の下部分には、この巨大な橋を支えているケーブルの断面が展示されていた。その巨大さが分かろうというものである。さらに5枚目の上の写真には、よく見ていただければわかりと思うが、大橋の下の道路部分を特急列車がたまたま走っている写真である。その下は瀬戸内海を走っている巨大な貨物船の写真である。このように本州と四国を結ぶ3本の大橋は、自動車道、鉄道路、そして海上交通を維持するために様々な工夫をしながら作り上げられてものと理解できるが、そのためにまた巨費を投じることになったと思われる。はたしてそれが四国、そして本州側の大きな利益になったかどうかは歴史的判断となるのであろうか。しかしそれがどうあれ、北海道や九州の場合を考えるとこうなるのは歴史の必然なのであろう。あとはこれをいかに生かすかである。四国の多くの地域が、私が今治で感じたような状況に変わっていかないことを祈りたい。