[簡易復元] 2011年3月、南紀白浜を訪ねる(4)一瞬 堺市を見る

- 2011/11/07 11:26

南紀白浜からの帰途、記憶にないほどの昔訪れただけでイメージの湧きにくい堺市に立ち寄ることにした。とにかく、唯一頭に浮かぶ仁徳天皇陵に行こうと高速道路を降りて街を走ったが、走り方の難しい街だということを実感した。きっとそれは古くから発展した地域だからだろうと推測した。ブログを書くためにいろいろなものを読み漁ると、大体次のようになる。

南紀白浜からの帰途、記憶にないほどの昔訪れただけでイメージの湧きにくい堺市に立ち寄ることにした。とにかく、唯一頭に浮かぶ仁徳天皇陵に行こうと高速道路を降りて街を走ったが、走り方の難しい街だということを実感した。きっとそれは古くから発展した地域だからだろうと推測した。ブログを書くためにいろいろなものを読み漁ると、大体次のようになる。

この地域には旧石器時代から人が住み始めたようで、旧石器時代の打製石器や縄文時代の土器・石器、弥生時代の銅鐸・土器などが発掘されているらしい。古墳時代、ヤマト王権成立後は大仙陵古墳(仁徳天皇陵)など大小100数基の百舌鳥古墳群が造られた。なぜこの地域にそれだけの古墳群が成立したかについては、それはヤマト王権が初期の奈良東南部から大和川流域に広がったことと関連があるとも言われる。その後飛鳥時代の道路網整備につれて、街道沿いに河内鋳物師と呼ばれる人々が住み着き、東大寺再興や鎌倉大仏の鋳造に活躍したらしい。

平安時代以降は、熊野詣での宿場町として、あるいは発展した京都や奈良の入り口として、 さらに東南アジアや中国との貿易(日明貿易)によって大きく発展し、その結果自治能力を備えた都市として力を蓄えるに至った。しかし、後に織田信長や豊臣秀吉に屈服し、大阪城建設後はその城下町に堺商人の多くが移動を余儀なくされて衰退するが、後に鋳造技術が生かされて鉄砲生産などで栄えることとなった。もちろん、このころ今井宗久や千利休などによる茶の湯もそれに拍車をかけたのであろう。

さらに東南アジアや中国との貿易(日明貿易)によって大きく発展し、その結果自治能力を備えた都市として力を蓄えるに至った。しかし、後に織田信長や豊臣秀吉に屈服し、大阪城建設後はその城下町に堺商人の多くが移動を余儀なくされて衰退するが、後に鋳造技術が生かされて鉄砲生産などで栄えることとなった。もちろん、このころ今井宗久や千利休などによる茶の湯もそれに拍車をかけたのであろう。

このようにして蓄えられた堺商人の財力は莫大であったようで、当時の多くの海岸の中小都市に莫大な投資をしたようで、その影響は大阪、名古屋、東京に及んだという。その後醸造業、紡績、レンガ産業などで大いに発展し、阪神工業地帯の大きな部分を占めるようになった。なお、当初から関西への海の玄関口として発展した堺がその地位を神戸に譲り渡した理由は、幕末欧米列強による大阪港開港の要求に対し、幕府は京都への近さから堺を候補に挙げたが、幕府内の勤皇派は堺の古墳を外国に荒らされるのを嫌がり、神戸に決まったといういきさつがあるようである。 こんな勉強をしたからといって堺市内での動きにくさが分かるわけではないが、取りあえず今回はこの程度にして、仁徳天皇陵のことを少し書きたい。この前方後円墳は墳長がおよそ486メートルと日本最長で、幅305メートルと日本最大の古墳である。しかしこれば仁徳天皇陵であるとの確定は宮内庁が発掘を認めないなどで不可能であり、また異論もあることなどから「大仙陵古墳」(大仙とは町名)と呼ぶのが最も妥当なようでもある。

こんな勉強をしたからといって堺市内での動きにくさが分かるわけではないが、取りあえず今回はこの程度にして、仁徳天皇陵のことを少し書きたい。この前方後円墳は墳長がおよそ486メートルと日本最長で、幅305メートルと日本最大の古墳である。しかしこれば仁徳天皇陵であるとの確定は宮内庁が発掘を認めないなどで不可能であり、また異論もあることなどから「大仙陵古墳」(大仙とは町名)と呼ぶのが最も妥当なようでもある。

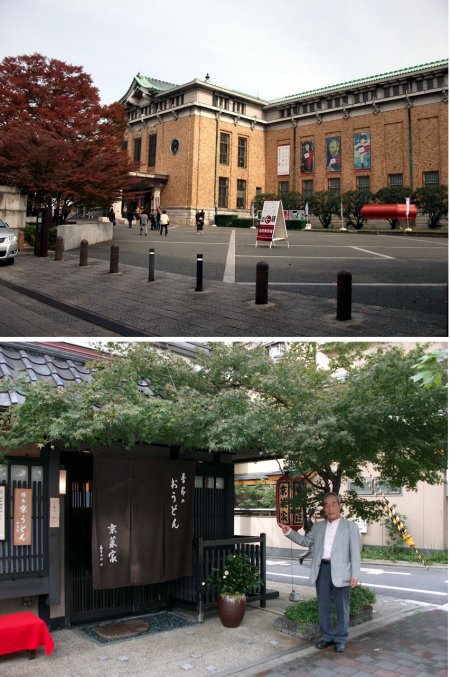

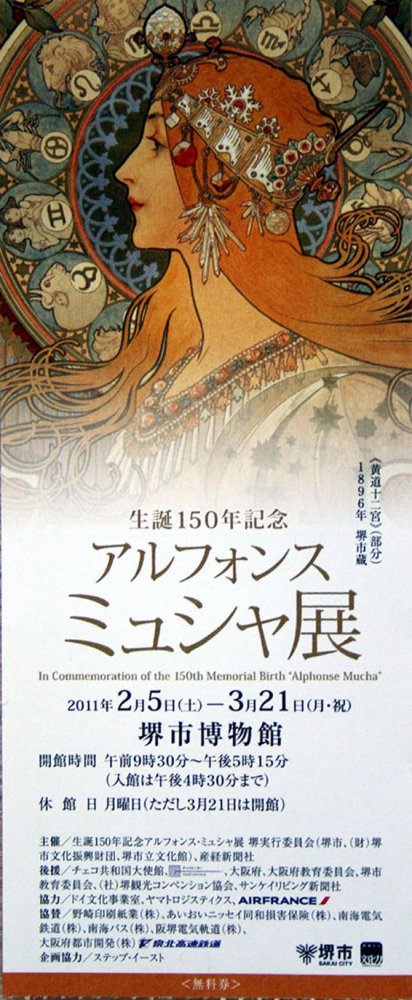

1枚目の写真はこの古墳の前方部に設けられている拝所である。その前に二人のボランティアの説明人がいるが、その方に根掘り葉掘りいろいろと聞いてみると、豊臣秀吉はこの古墳でしばしば狩りをおこなっていたと伝えられ、また後円部を除けば幕末までは誰でもこの古墳に立ち入ることが出来たようである。しかし、江戸時代になると尊王思想の高揚に合わせてかなりの整備や管理強化が始まったと伝えられているらしい。拝所もそのようにして設置され、現在につながっているようで、時代の影響を受け続けたわけで、いまのような古墳の形式が当初からそうであったかどうかはいささか疑問ではある。 この大仙陵古墳を離れて、すぐそばにある堺市博物館にいったところたまたまそこで開催されていた「アルフォンス・ミュシャ展」の看板のデザインがどこかで見たことがあるような感じだったので入ることにした(5枚目の写真)。それについては最後に触れるとして、博物館を離れて最も眺望がよいと教えられた市役所に向かうことにした。その市役所の駐車場探しもやはり難航した。

この大仙陵古墳を離れて、すぐそばにある堺市博物館にいったところたまたまそこで開催されていた「アルフォンス・ミュシャ展」の看板のデザインがどこかで見たことがあるような感じだったので入ることにした(5枚目の写真)。それについては最後に触れるとして、博物館を離れて最も眺望がよいと教えられた市役所に向かうことにした。その市役所の駐車場探しもやはり難航した。

その市役所の21階には抜群の展望台があった。地上80メートルで展望台は回廊式で360度見渡せ、喫茶店もあるなかなかの展望台であった。あいにく夕方に差しかかって港の方は逆光にあり、また大阪の方は少しかすんでいて見にくかったが絶好の眺望であった。まともな写真はないが、そこから撮った写真が2枚目の大仙陵古墳、3枚目は逆光にかすむ港地区である。港の方は煙が立ち上り阪神工業地帯の一角を占める雰囲気であった。また、北を向けば4枚目の写真のように高層ビル群が見え、やはり堺は大阪市に隣接していると実感させた。堺とは、古墳時代の面影を残す古墳群の街でありながら、巨大都市大阪の一角でもある、そんなところだったのである。 最後に、アルフォンス・ミュシュのことを少しだけ書いておきたい。Wikipediaは次のように言う。「アルフォンス・マリア・ミュシャ(Alfons Maria Mucha, アルフォンス・マリア・ムハ、1860年7月24日 - 1939年7月14日)は、アール・ヌーヴォーを代表するグラフィックデザイナー。(…中略…)

最後に、アルフォンス・ミュシュのことを少しだけ書いておきたい。Wikipediaは次のように言う。「アルフォンス・マリア・ミュシャ(Alfons Maria Mucha, アルフォンス・マリア・ムハ、1860年7月24日 - 1939年7月14日)は、アール・ヌーヴォーを代表するグラフィックデザイナー。(…中略…)

多くのポスター、装飾パネル、カレンダー等を制作した。ミュシャの作品は星、宝石、花などの様々な概念を女性の姿を用いて表現するスタイルと、華麗な曲線を多用したデザインが特徴である。イラストレーションとデザインの代表作として『ジスモンダ』『黄道12宮』『4芸術』などが、絵画の代表作として20枚から成る連作『スラヴ叙事詩』が挙げられる。」

彼のポスターとは5枚目の写真に見られるようなポスターである、と言えば誰しもどこかで見た感じがすると思う。このようなポスターの起源はアルフォンス・ミュシャであると言って過言ではない。これが今回の展示から受けた印象である。幸いなことにこの貴重なポスターの原画の多くは堺市が所有しているコレクションである。その訳は、「よく知られた「カメラのドイ」の創始者である土居君雄氏が、ミュシャの知名度がさほど無かった頃から個人的に気に入り、本業の商品の買い付けや商談の為に渡欧する度に買い集めた。また、ミュシャ子息のジリ・ミュシャとも親交を結び、彼の仲介によってコレクションの中核が築かれた。1989年には、土居にチェコ文化交流最高勲章が授与されている。土居が1990年に他界すると遺族は相続放棄 し、1993年、土居夫妻が新婚時代に居住したことのある堺市に寄贈された」(Wikipedia)。このコレクションの一部は堺市立文化館アルフォンス・ミュシャ館において展示されているので、堺市にお出かけの説は是非ご覧いただきたい。私はそう言うのも、素人目に見ても素晴らしいからである。