[簡易復元] 2011年3月、南紀白浜を訪ねる(3)巨星を知る! 南方熊楠記念館

- 2011/11/04 10:50

南方熊楠は和歌山が産んだ巨星だった。この生物学者について何か書きたいと思うが、その巨人ぶりに私などが何かを書けそうもないとつくづく思う。Wikipediaに彼の巨人ぶりを聞かせてもらうしかないであろう。

南方熊楠は和歌山が産んだ巨星だった。この生物学者について何か書きたいと思うが、その巨人ぶりに私などが何かを書けそうもないとつくづく思う。Wikipediaに彼の巨人ぶりを聞かせてもらうしかないであろう。

「南方 熊楠(みなかた くまぐす、1867年5月18日(慶応3年4月15日) - 1941年(昭和16年)12月29日)は、日本の博物学者、生物学者(特に菌類学)、民俗学者である。菌類学者としては粘菌の研究で知られている。主著『十二支考』『南方随筆』など。投稿論文や書簡が主な執筆対象であったため、平凡社編集による全集が刊行された。「歩く百科事典」と呼ばれ、彼の言動や性格が奇抜で人並み外れたものであるため、後世に数々の逸話を残している。 南方熊楠は和歌山県に生まれ、東京での学生生活の後に渡米、後にイギリスに渡って大英博物館にはいる。後に日本に戻って、和歌山県田辺市に居を定めた。多くの論文を著し、大学者として名を知られたが、その生涯を在野で過ごした。彼の学問は博物学、特に植物学を基礎とするが、熊楠の学風は、ひとつの分野に関連性のある全ての学問を知ろうとする膨大なものであり、土蔵や那智山中にこもっていそしんだ研究からは、曼荼羅のような知識の網が産まれた。

南方熊楠は和歌山県に生まれ、東京での学生生活の後に渡米、後にイギリスに渡って大英博物館にはいる。後に日本に戻って、和歌山県田辺市に居を定めた。多くの論文を著し、大学者として名を知られたが、その生涯を在野で過ごした。彼の学問は博物学、特に植物学を基礎とするが、熊楠の学風は、ひとつの分野に関連性のある全ての学問を知ろうとする膨大なものであり、土蔵や那智山中にこもっていそしんだ研究からは、曼荼羅のような知識の網が産まれた。

1892年(明治25年)にはイギリスにわたって、ロンドンの天文学会の懸賞論文に1位で入選した。大英博物館東洋調査部に入り、資料整理に尽くし、人類学・考古学・宗教学などを独学するとともに、世界各地で発見、採集した地衣・菌類に関する記事を、科学雑誌『ネイチャー』などに次々と寄稿した。

帰国後は、和歌山県田辺町(現、田辺市)に居住し、柳田國男らと交流しながら、 卓抜な知識と独創的な思考によって、日本の民俗、伝説、宗教を、広範な世界の事例と比較して論じ、当時としては早い段階での比較人類文化学を展開した。菌類の研究では新しい種70種を発見し、また、自宅の柿の木では新しく属となった粘菌を発見した。民俗学の研究では、『人類雑誌』『郷土研究』『太陽』『日本及日本人』などの雑誌に数多くの論文を発表した。」

卓抜な知識と独創的な思考によって、日本の民俗、伝説、宗教を、広範な世界の事例と比較して論じ、当時としては早い段階での比較人類文化学を展開した。菌類の研究では新しい種70種を発見し、また、自宅の柿の木では新しく属となった粘菌を発見した。民俗学の研究では、『人類雑誌』『郷土研究』『太陽』『日本及日本人』などの雑誌に数多くの論文を発表した。」

上に書かれているようにロンドンで日本の星座について論じたようで、彼の活躍はあらゆる分野に及んだようであるが、それも彼の強烈な知識欲と並はずれた記憶力、そして19か国語を使えたという天性の語学力によるものだろうと思う。例えば、彼は9歳の頃に「和漢三才図会」105巻を人から借り、 それを14歳の時に読んで記憶し写し終えたと言われる。また、薬用植物の本である「本草綱目」や「大和本草」も12歳までに筆写したとされるなど、並外れた才能の持ち主だったようで、まったく底が知れない人物というしかない。彼についてこれ以上言うことは私にはできないので、ウェブサイトなどでご覧いただきたい。

それを14歳の時に読んで記憶し写し終えたと言われる。また、薬用植物の本である「本草綱目」や「大和本草」も12歳までに筆写したとされるなど、並外れた才能の持ち主だったようで、まったく底が知れない人物というしかない。彼についてこれ以上言うことは私にはできないので、ウェブサイトなどでご覧いただきたい。

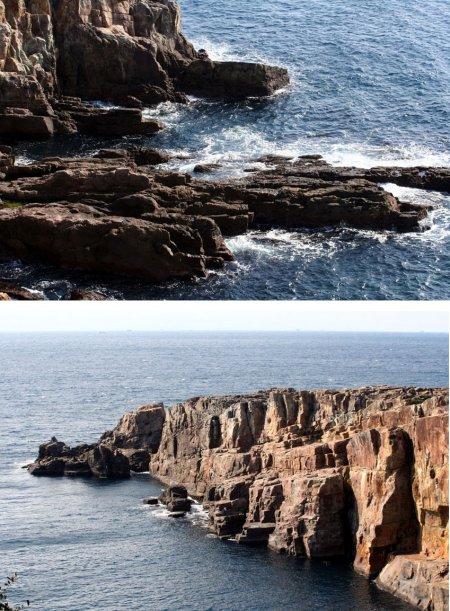

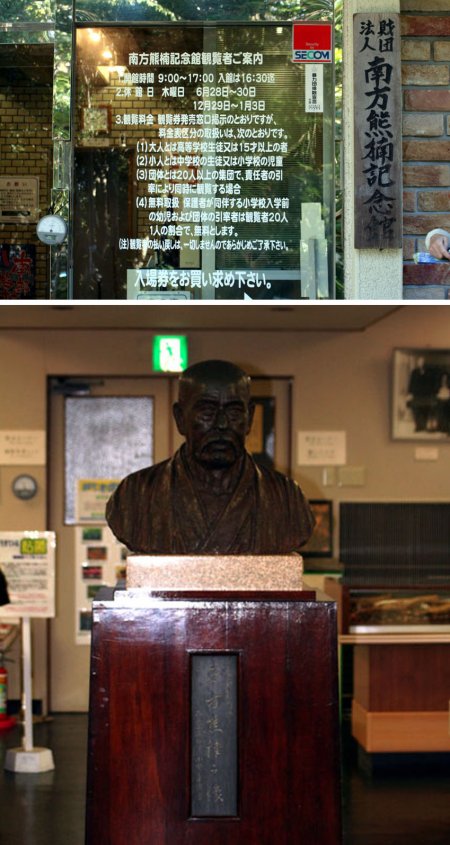

南方熊楠記念館は、京都大学白浜臨海実験所のそばの小さな高台にあり、南方熊楠の意志にちなんでかよく整備された森になっている。その頂にこじんまりした記念館がある。その前庭には、昭和天皇行幸時に、かって熊楠に講義を受けたことを懐かしく思って詠んだ歌「雨にけふる神島を見て 紀伊の国のうみし南方熊楠を思ふ」の歌碑が建てられている(1枚目の写真)。記念館(2枚目写真)には彼の残した膨大な資料が保管されているようで、展示されているものを見ても彼の仕事の凄さが感じられてただ圧倒される。2枚目下部分は彼の胸像である。

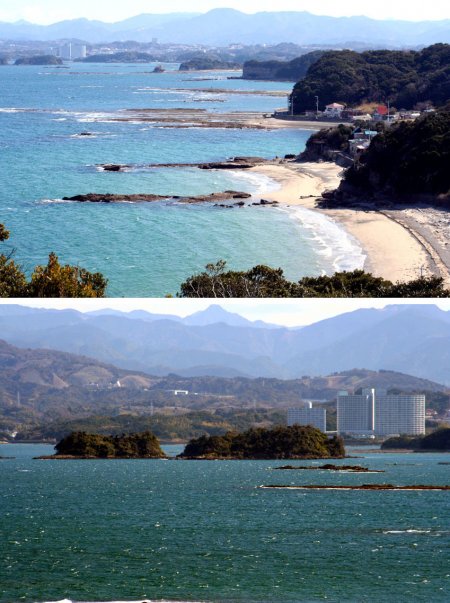

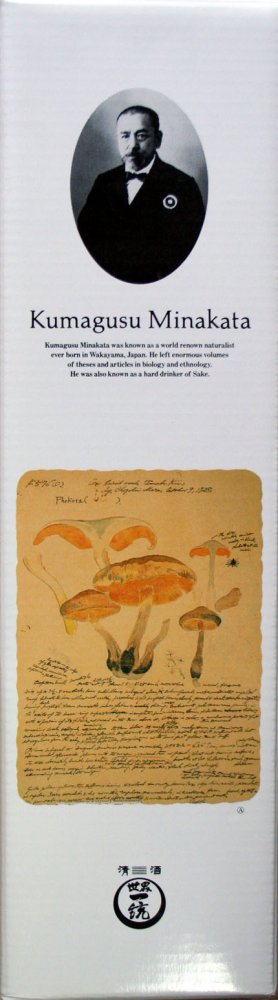

その記念館屋上は絶景ポイントで、きれいな白浜とともに彼が生物学の観点から神社合祀反対を唱えた神島と思える島が見える(3枚目の写真)。白浜を去る前に特産品を売る大きなショッピングセンターに入ると、なんと彼の名前を付した日本酒が売られていてあまりに珍しいので買ったがすぐに飲んでしまった(4枚目の写真)。

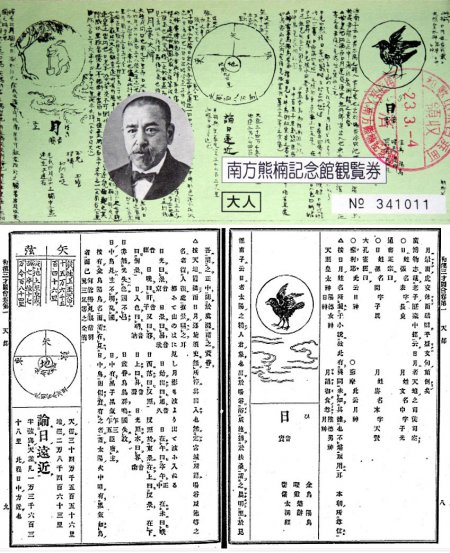

実は自宅に帰って面白いものを見つけた。それは記念館の入場券で、そこには八咫烏(やたがらす)の絵が描かれていたのである(5枚目の写真の上部分)。どこからこれを南方熊楠が写してきたのかは全く分からなかったが、あてずっぽうであったが子供時代に彼が筆写したという「和漢三才図会」かもしれないと想い、直感的にそれを調べようと思った。実は近代デジタルライブラリー(http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/898160/1 )というところにこの本がデジタル化されて公表されており、第1巻の「天文」の部の「天部」というところに 5枚目組み写真の下にある絵を見つけ出した(「日」の説明のところに出ていて、次のページを開くと「月」の説明にウサギが出ている)。だからどうなるというものでもないが、これには興奮した。というのも、八咫烏は太陽の化身として熊野三山の信仰の対象であり、「日本に初めて近代サッカーを紹介した中村覚之助に敬意を表し、出身地である那智勝浦町にある熊野那智大社の八咫烏をデザインした物であり、1931年に採用された」(Wikipedia)と知ったからである。

5枚目組み写真の下にある絵を見つけ出した(「日」の説明のところに出ていて、次のページを開くと「月」の説明にウサギが出ている)。だからどうなるというものでもないが、これには興奮した。というのも、八咫烏は太陽の化身として熊野三山の信仰の対象であり、「日本に初めて近代サッカーを紹介した中村覚之助に敬意を表し、出身地である那智勝浦町にある熊野那智大社の八咫烏をデザインした物であり、1931年に採用された」(Wikipedia)と知ったからである。

5枚目の写真の上は入場券で、下は「和漢三才図会」(もとは中国のものであるが、日本風にアレンジされたもの)の一部である。調べてゆくと次から次へと興味深い事柄が現れる見本のような話で、興味は尽きない。

南紀白浜への旅からわずか1週間後に、あの1200年に一度かもしれないという大地震が発生したのである。いまから思えば夢のような時間だった。