「長野オリンピック記念長野マラソン」とは10年以上のお付き合いへ

- 2011/10/21 22:20

(この記事のオリジナルは今年の3月に書いたものであるが、オリジナルが失われたので改めて書き直す)

1996年1月21日、初めてマラソンと名のついたハーフマラソンを「高槻シティ国際ハーフマラソン」で走り、2時間3分3秒のタイムを刻んだ。それから3年後の1999年11月28日の「尼崎シティマラソン」(ハーフ)で初めて2時間を切って1時間57分18秒で走り、それ以来2002年1月20日の「高槻シティ国際ハーフマラソン」を1時間44分24秒で走るまで9回ハーフマラソンに参加し、ほぼコンスタントに1時間40分台の前半で走れるようになった。

1996年1月21日、初めてマラソンと名のついたハーフマラソンを「高槻シティ国際ハーフマラソン」で走り、2時間3分3秒のタイムを刻んだ。それから3年後の1999年11月28日の「尼崎シティマラソン」(ハーフ)で初めて2時間を切って1時間57分18秒で走り、それ以来2002年1月20日の「高槻シティ国際ハーフマラソン」を1時間44分24秒で走るまで9回ハーフマラソンに参加し、ほぼコンスタントに1時間40分台の前半で走れるようになった。

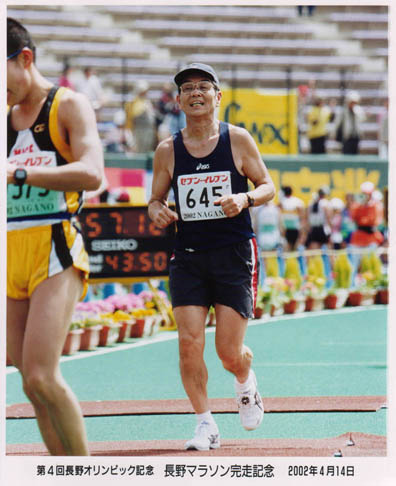

その年の4月13日、横浜での娘の結婚式後に長野に直行し、翌日の暑い4月14日、定年一年前の62歳で初めてフルマラソンである「長野オリンピック長野マラソン」に参加したのである。その大会は第4回の大会で、期待してはいたものの思わず“やったー!!!”と叫んだはずの3時間57分01秒のサブフォーで走りきったのである(http://www.unique-runner.com/nagano.htm )

。それが1枚目の写真で、長野スタジアムにゴールしてうれしい、しかし消耗した表情が読み取れる。

それから10年間、組織と応援の素晴らしい長野マラソンへの参加を躊躇したことはなく、そこで鍛えられ、子供たちとも何度も楽しませてもらった(2枚目の写真)。2005年12月11日には思い切ってホノルルマラソンに参加することになった。なんの因果か、偶然長男と走ることになり、レースの前日カピオラニ公園で一緒にジョギングしている写真が3枚目の写真である。そしてリタイアするわけにいかない本番で、それまでの自己ベストを2分弱短縮して3時間51分45秒という思いがけないベストタイムを出すことが出来た。4枚目の写真は、そのゴール直前の写真を放映されたテレビ映像から取り出したものである(http://www.unique-runner.com/honolulu.htm )。 丁度そのホノルルマラソンの少し前から発作性の頻拍に悩まされる苦しい時期が始まり、いくつかのハーフマラソンやフルマラソンでリタイアすることとなり、長野マラソンでもNHK長野放送局前で2度のリタイアを余儀なくされた。その頻拍を思い切って昨秋阪大附属病院でカテーテル手術によって完治させ、満を持して今年4月17日開催予定の長野マラソンへの参加を目指してトレーニングに励んでいた矢先の3月11日、東日本巨大地震が発生した。後にそれは「東日本大震災」と呼ばれるようになり、1200年に一度かという超巨大地震に福島第一原子力発電所の爆発・崩壊という未曾有の大災害に発展してしまったのである(このことについては後に最低限の記事の復元を目指している)。

丁度そのホノルルマラソンの少し前から発作性の頻拍に悩まされる苦しい時期が始まり、いくつかのハーフマラソンやフルマラソンでリタイアすることとなり、長野マラソンでもNHK長野放送局前で2度のリタイアを余儀なくされた。その頻拍を思い切って昨秋阪大附属病院でカテーテル手術によって完治させ、満を持して今年4月17日開催予定の長野マラソンへの参加を目指してトレーニングに励んでいた矢先の3月11日、東日本巨大地震が発生した。後にそれは「東日本大震災」と呼ばれるようになり、1200年に一度かという超巨大地震に福島第一原子力発電所の爆発・崩壊という未曾有の大災害に発展してしまったのである(このことについては後に最低限の記事の復元を目指している)。

この事態に直面した長野マラソン組織委員会は3月23日付で参加予定者に手紙を送り、 「第13回長野オリンピック記念長野マラソン 大会開催中止のお知らせ」を通告した。そこには「・・・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県栄村在住の参加者で、被災・避難しておられる方には、追って参加料を返金させていただきます。(中略)なお、エントリーの際に、皆様にお支払いいただきました参加料の全額76,270,500(8,973名分)は、すべて義援金として被災地に送らせていただきます。大会要項の規約にございますように、添えぞれの参加者の皆様には返金をいたしませんが、参加賞Tシャツとナンバーカードを4月下旬に参加者全員に郵送いたします。フィニッシャータオル、スタッフウェア、スタッフキャップは救援物資として被災地に送ります。・・・」と書かれていた。私はこの組織委員会の英断に深く感動した。

「第13回長野オリンピック記念長野マラソン 大会開催中止のお知らせ」を通告した。そこには「・・・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県栄村在住の参加者で、被災・避難しておられる方には、追って参加料を返金させていただきます。(中略)なお、エントリーの際に、皆様にお支払いいただきました参加料の全額76,270,500(8,973名分)は、すべて義援金として被災地に送らせていただきます。大会要項の規約にございますように、添えぞれの参加者の皆様には返金をいたしませんが、参加賞Tシャツとナンバーカードを4月下旬に参加者全員に郵送いたします。フィニッシャータオル、スタッフウェア、スタッフキャップは救援物資として被災地に送ります。・・・」と書かれていた。私はこの組織委員会の英断に深く感動した。 そしてまた私は、諦めていた10回連続出場のシルバーゼッケンと通常のゼッケンの両方(5枚目の写真)とTシャツを手に入れることが出来た。最近さらに思いがけないことに、来年4月に行われる第14回大会に、中止になった今年の大会参加予定者に優先的エントリー権を与えると発表された。このことは大変ありがたい決定で、10回を超えてさらに出来るだけ長く長野マラソンとつき合ってゆきたいと思わせてくれた。マラソンには暑く苦しい時期のマラソンで、完走するのもなかなか大変な大会であるが、素晴らしい応援と組織の優しさを感じて、さらに長いつき合いをと決意している。

そしてまた私は、諦めていた10回連続出場のシルバーゼッケンと通常のゼッケンの両方(5枚目の写真)とTシャツを手に入れることが出来た。最近さらに思いがけないことに、来年4月に行われる第14回大会に、中止になった今年の大会参加予定者に優先的エントリー権を与えると発表された。このことは大変ありがたい決定で、10回を超えてさらに出来るだけ長く長野マラソンとつき合ってゆきたいと思わせてくれた。マラソンには暑く苦しい時期のマラソンで、完走するのもなかなか大変な大会であるが、素晴らしい応援と組織の優しさを感じて、さらに長いつき合いをと決意している。