[簡易復元] 2010春京都・京北地方を行く(1)常照皇寺

- 2011/10/24 13:40

(この記事のオリジナルは2010年4月に書かれたものであるが、ファイルが失われたため書き直す)

(この記事のオリジナルは2010年4月に書かれたものであるが、ファイルが失われたため書き直す)

「うろちょろ京都散策」のウェブサイトは次のように書いている。「天神川沿いの国道162号線(周山街道)を車で北へ。高雄を通り過ぎ清滝川沿いの緑の山々を見ながら、 3つ目のトンネルを通り抜けると周山となる。そこから右手に折れ「鞍馬・大原方面」へ向かう山国街道(477号線)を走ること数分で「山国護国神社」がある。さらに道なりに走り、二つ目の橋を渡ったところで道は大きく右にカーブするが、直進する細い道の奥に常照皇寺がある。カーブする所にバス停「御陵前」がある。」

3つ目のトンネルを通り抜けると周山となる。そこから右手に折れ「鞍馬・大原方面」へ向かう山国街道(477号線)を走ること数分で「山国護国神社」がある。さらに道なりに走り、二つ目の橋を渡ったところで道は大きく右にカーブするが、直進する細い道の奥に常照皇寺がある。カーブする所にバス停「御陵前」がある。」  そしてその草創については、「常照皇寺は、南北朝時代の北・貞治1年/南・正平17年(1362)に光厳(こうごん)法皇がこの地に草案を結ばれたのが2年後に没した。その後、菩提を弔うために、開山を天皇とし禅刹に改め常照万寿皇禅寺とされたのが当寺。御陵が寺に隣接してある。戦国期(安土桃山時代)の天正7年(1579)、明智光秀が周山城(現在は石垣が残るのみ)を築くための木材を集めで周辺の社寺を取り壊したことで、

そしてその草創については、「常照皇寺は、南北朝時代の北・貞治1年/南・正平17年(1362)に光厳(こうごん)法皇がこの地に草案を結ばれたのが2年後に没した。その後、菩提を弔うために、開山を天皇とし禅刹に改め常照万寿皇禅寺とされたのが当寺。御陵が寺に隣接してある。戦国期(安土桃山時代)の天正7年(1579)、明智光秀が周山城(現在は石垣が残るのみ)を築くための木材を集めで周辺の社寺を取り壊したことで、 当寺は衰退。その後も、太閤検地で寺領の没収や戦火で諸堂伽藍を焼失し荒廃。江戸時代に入り、後水尾法皇の尽力、徳川秀忠の外護があり、末寺300寺に回復。だが、昭和の敗戦後に多くの寺田や寺資産を失くしたまま、今日に至っている。」と書かれている。どこの寺院仏閣もそうであるが、

当寺は衰退。その後も、太閤検地で寺領の没収や戦火で諸堂伽藍を焼失し荒廃。江戸時代に入り、後水尾法皇の尽力、徳川秀忠の外護があり、末寺300寺に回復。だが、昭和の敗戦後に多くの寺田や寺資産を失くしたまま、今日に至っている。」と書かれている。どこの寺院仏閣もそうであるが、 特に京の周辺においてはかっては戦乱の世の中にあったのである。

特に京の周辺においてはかっては戦乱の世の中にあったのである。

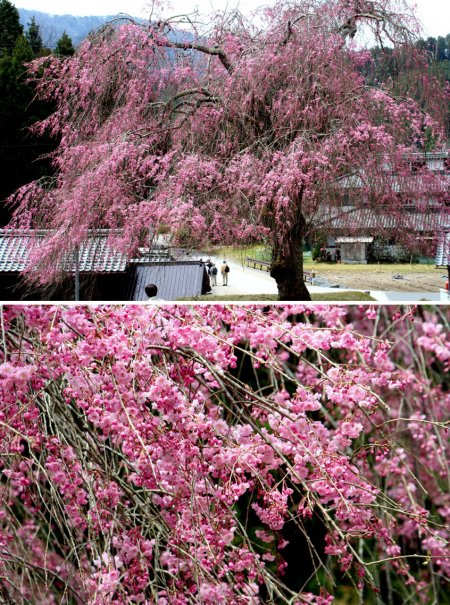

そんな常照皇寺は上の案内通り簡単に見つかった。そして長い石段を上るとそこには質素なお寺があった。そこの方丈には鴨居の上に仏壇があり、阿弥陀如来立像が祀られているという独特の形があって、少なからず驚かされた(2枚目の写真)。その方丈から開山堂へと移動するとその前庭には天然記念物である九重桜と呼ばれる枝垂桜が見事に花開いていた(3枚目の写真)。またその小さな庭園への入り口近くには菊の御紋のついた瓦が無造作に飾られていて、ここが天皇家ゆかりのお寺であることを印象付けていた(4枚目の写真)。

常照皇寺を辞して石段を下って門前に出ると、そこにはピンク色の見事な枝垂桜が1本だけあり、まさに満開であった(5枚目の写真)。