[簡易復元] こんな遊びを知っていますか? でも、遊びでないかも!

- 2011/10/16 16:52

(この記事のオリジナルは2009年秋に書かれたものであるが、失われたので簡易復元する)

ビールの大瓶の写真が3枚ある。瓶の下には10円玉がひとつある。ふつう大瓶はその端をただ10円玉の上に載せておいてもほとんど傾いていないし、テーブルを動かそうが瓶をいじろうが何も起こらない。しかし、ちょっと変わった方法で瓶を10円玉の上に載せると、テーブルをかすかに動かしても瓶は倒れてしまう。

ビールの大瓶の写真が3枚ある。瓶の下には10円玉がひとつある。ふつう大瓶はその端をただ10円玉の上に載せておいてもほとんど傾いていないし、テーブルを動かそうが瓶をいじろうが何も起こらない。しかし、ちょっと変わった方法で瓶を10円玉の上に載せると、テーブルをかすかに動かしても瓶は倒れてしまう。

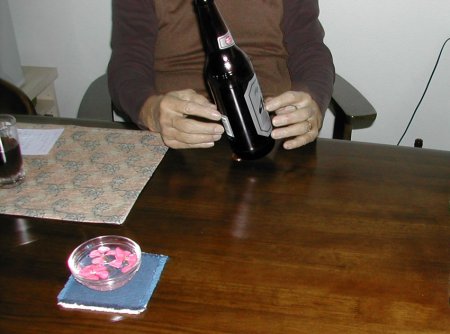

しかし、ビール瓶を10円玉の上に傾けて乗せる、ということが実は大変なのである。いま瓶を傾けて立てよう、つまり10円玉の上に斜めに立てようとしているのが1枚目の写真である。

そして、それが見事に立った写真が2枚目の写真である。3枚目の写真はちょっと別の角度で撮った写真である。では、どうやってそれを立てるのだろうか?ビール瓶の底は角張ってはおらず、丸い。では、その丸いビール瓶の底を10円玉のどこに当てて立てるのか。 10円玉の裏にはアラビア数字で10とある。その「1」と「0」の間の隙間を利用してそこにビール瓶の底の丸い部分を載せてバランスを取るのである。「0」のゼロの中に立てることも考えられるが、私は無理とあきらめて試したことはない。

10円玉の裏にはアラビア数字で10とある。その「1」と「0」の間の隙間を利用してそこにビール瓶の底の丸い部分を載せてバランスを取るのである。「0」のゼロの中に立てることも考えられるが、私は無理とあきらめて試したことはない。

だから、そんな狭いところに大きな大瓶の底の端を乗せてたてるのだから、その作業は高い集中力と微動だにさせずにその場所を探り当てるカンの勝負である。本当に疲れる作業である。そして、立ったビール瓶もそれほど長くは立っておらず、何かの拍子に倒れてしまうのでじっと手をそばに添えておかないと瓶が倒れて割れる可能性もあるから厄介である。この写真の場合も10分も立ってはいなかったと思う。

要するに、この状態は極めて不安定な状態を表している。誰もテーブルをゆすっていないし、床をどんどんさせてもいない。それでも倒れてしまうということは、私たちの世界は、特に気が付かないがかすかに揺れ動いているということを示している。私はこの話をヒントにして若い看護の学生の方々に、生命とはこんな不安定な状態であること、そして、生命を安定なものにする努力にもかからわず常に不安定にする要因にさらされている、という話をしている。とにかく、生命とはそんな不安定な存在である。だから、極めて精緻に出来上がっているのであろうか。それを知りたいというのは、生物学者のみならず全ての科学者の想いであろう。そして、だからこそ、命は大事にしなければいけない。