[完全復元] 酷暑の8月、阪大病院で不整脈の実態を探る

- 2011/10/03 09:51

(この記事のオリジナルは2010年8月7日に書かれたものである。なお、最後に追記あり)

私は数年前から、かなり厳しいトレーニングやハーフマラソンやフルマラソンの後半に突如心拍数200当たりの頻脈(不整脈の一種)に見舞われるという厄介な問題を抱えていた。通常時の心拍数は50-60台前半で、レース時には多分150-160位まで心拍数は上がっているように思う。ここから瞬時に200前後に駆け上がるのである。この心拍数で長く走るとかなり汗をかいてきついが、なぜか走れないわけではなく、スピードを落として走る、あるいは歩いているうちに徐々には心拍数が下がってきて、かなり高い心拍数であってもそれほど気にならなくなる。そんな状態なので、それがレース前半であればリタイアするが、後半に起これば全体的に判断してリタイアするか、スピードを落とすか歩くかして完走を目指すことになる。

私は数年前から、かなり厳しいトレーニングやハーフマラソンやフルマラソンの後半に突如心拍数200当たりの頻脈(不整脈の一種)に見舞われるという厄介な問題を抱えていた。通常時の心拍数は50-60台前半で、レース時には多分150-160位まで心拍数は上がっているように思う。ここから瞬時に200前後に駆け上がるのである。この心拍数で長く走るとかなり汗をかいてきついが、なぜか走れないわけではなく、スピードを落として走る、あるいは歩いているうちに徐々には心拍数が下がってきて、かなり高い心拍数であってもそれほど気にならなくなる。そんな状態なので、それがレース前半であればリタイアするが、後半に起これば全体的に判断してリタイアするか、スピードを落とすか歩くかして完走を目指すことになる。

最近、この頻脈、つまりは頻拍の発生頻度が少し上がってきたことから、それがどのような不整脈であるのかをはっきりさせ、その対策を練って、できれば封じ込め、数年前までの思い切った走りに戻りたいと考え始めた。 もちろん3年ほど前から阪大病院の循環器内科を受診していたこともあり、今回思い切って頻拍発生時の心電図を記録するなどの貴重な情報を得ることを第1の目的にして入院することにした。

もちろん3年ほど前から阪大病院の循環器内科を受診していたこともあり、今回思い切って頻拍発生時の心電図を記録するなどの貴重な情報を得ることを第1の目的にして入院することにした。

8月初め1年で1番暑いこの時期、近くの山々がある大阪大学附属病院(吹田市)の9階の病室からの眺めは最高で、東には生駒山系か見事な入道雲がたちあがっており(1枚目の写真、クリックで拡大できる)、さらに南側に目を転ずれば2枚目の写真のように大阪モノレールと万博公園にある有名は「太陽の塔」を後ろ側から眺めることができる。

この太陽の塔を眺めながら機器満載の部屋で、胸に12の電極を付け、そのコード12本をまとめて送信箱(3枚目の写真、背中側のシャツの下に見える。この写真で見ると少し前かがみに走っていて、あまり好きな姿勢ではない)に繋ぎ、そこから無線でパソコンに送るというシステムを使って走ることになった。コードなどはそれなりに重いもので、いつもの状態よりは少し大きな負荷がかかっていた。ランニングに入るまでの7分間は時速6.2キロでまでのウオーキングで、 そこから9.0、9.5キロへと5-10分間隔で上げ、さらに10.0で10分、10.5キロで10-25分ほどのランニングを試みた。クーリングまで入れて合計70-80分で、最速の時点での心拍数はおよそ160位まで上がったようである。第1回目ではおよそ10キロくらいは走ったのであろうが、しかし、残念ながら不整脈は発生しなかった。残念ながらというのが今回の入院の不思議なところである。

そこから9.0、9.5キロへと5-10分間隔で上げ、さらに10.0で10分、10.5キロで10-25分ほどのランニングを試みた。クーリングまで入れて合計70-80分で、最速の時点での心拍数はおよそ160位まで上がったようである。第1回目ではおよそ10キロくらいは走ったのであろうが、しかし、残念ながら不整脈は発生しなかった。残念ながらというのが今回の入院の不思議なところである。

2回目のチャレンジはその翌日で、全体のランニング時間は同じだが変更点は10.5キロでのランニング時間を25分まで延ばすことにした。それでもなかなか発生せず、半ばあきらめてクールダウンの入った途端に“見事”に頻拍になった。心拍数は160から一挙に207に駆け上がり、そこから140台までに戻るのにおよそ1時間半ほどかかったようである。そしてそこから一気に70台に急降下した。

循環器内科の医師団によれば、このような心拍数変化のパターンは必ずしも当たり前の、よく知られたものではないようであった。心電図の解析から一応心室性ではない、「上室性頻拍」に属し、頻拍を起こしている部域は主たるペースメーカーである洞房結節ではなく、もう一つのペースメーカーにもなりうる房室結節と呼ばれる刺激伝導系の周辺で起こっていると解析しているようであった。また、幸いなことに私の場合、少なくとも現時点では不整脈発生時の血圧は保たれており、すぐに生命を脅かすような不整脈である可能性は低いとのことであった。 さらに詳しい解析をするために3回目のランニングに挑戦したが、頻拍は発生しなかった。頻拍というのはきっと様々な要因が複雑に反応した結果発生するものであろうから、ランニングによって確実に情報を収集することはなかなか難しい。そこで、静脈からカテーテルを使って薬剤を注入して頻拍を引き起こすことが出来ればと電気生理学的検査を指向したが、スケジュールがかなり込み合っていてすぐに実行できないことが判明したため、この検査は次回に延期することにした。

さらに詳しい解析をするために3回目のランニングに挑戦したが、頻拍は発生しなかった。頻拍というのはきっと様々な要因が複雑に反応した結果発生するものであろうから、ランニングによって確実に情報を収集することはなかなか難しい。そこで、静脈からカテーテルを使って薬剤を注入して頻拍を引き起こすことが出来ればと電気生理学的検査を指向したが、スケジュールがかなり込み合っていてすぐに実行できないことが判明したため、この検査は次回に延期することにした。

これまでの様々なデータを考慮して医師団も私も、使える可能性のある薬剤やサプリメントを次回の検査時には検討の対象にしたいと考えている。いまは酷暑であるが秋になると長距離レースのシーズンが幕を開ける。それまでには長距離を走るのに適した私自身の条件づくりをよく考えたい。

友人からはこの暑い時期に避暑地暮らしと揶揄されてきたが、3日連続で、かなりの負荷を背負い、いつもの使い慣れているものとは別種のトレッドミルで、医師や看護師、技師などに見守られて毎日10キロ以上走るというのはなかなか楽ではないと反論しておこうか。いずれにせよ、このような環境を与えてくださった関係者に心からお礼を申し上げたい。

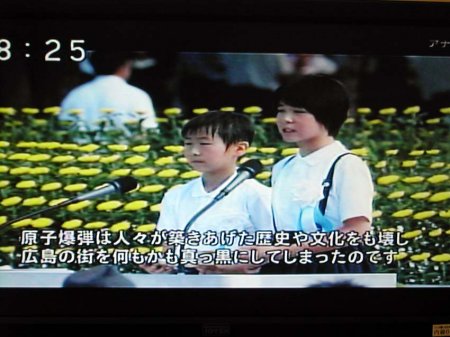

なお、この暑い8月、いつもやってくるものに夏の甲子園と広島・長崎への原爆投下記念日と終戦記念日である。入院中に広島での記念式典の放映がテレビであった。甲子園には、毎年のことだがまた足を運ぶことにしよう。

追記:秋10月に再度入院して精密検査を行い11月に思い切ってカテーテルによる手術を行った。その詳細は、http://www.unique-runner.com/catheter1.htm をご覧いただきたい。(2011年10月3日)