[完全復元] 下鴨神社 糺の森にて古本を探す

- 2011/10/04 18:00

(この記事のオリジナルは2010年8月14日に書かれたものである。なお、最後に追記あり)

あの葵祭の主な舞台のひとつである下鴨神社で古本市があるとニュースで知り、お盆の最中の凄く蒸し暑い14日、思い切って出かけてみた。目的は2つあった。ひとつは、私が小学校の高学年か中学生になりたての頃、当時住んでいた三重県多気郡三瀬谷町(今の大台町)の私の部屋には父親の本棚があり、そこには「サイパン」という名の写真集があった(http://www.unique-runner.com/saipan.htm )。そんな写真集があった理由は、父の兄弟がサイパンで戦死したことから、生きてジャワから帰還した父がその本を入手したのだと思う。確か、多くのむごい写真の中にはバンザイ岬から投身自殺する女性の写真があったように記憶しており、戦争のむごさを実感させられ、その後の私の人生に少なからず影響を与えたように思う。そんなこともあってその本を探し続けてきたもののめぐり逢えず、

あの葵祭の主な舞台のひとつである下鴨神社で古本市があるとニュースで知り、お盆の最中の凄く蒸し暑い14日、思い切って出かけてみた。目的は2つあった。ひとつは、私が小学校の高学年か中学生になりたての頃、当時住んでいた三重県多気郡三瀬谷町(今の大台町)の私の部屋には父親の本棚があり、そこには「サイパン」という名の写真集があった(http://www.unique-runner.com/saipan.htm )。そんな写真集があった理由は、父の兄弟がサイパンで戦死したことから、生きてジャワから帰還した父がその本を入手したのだと思う。確か、多くのむごい写真の中にはバンザイ岬から投身自殺する女性の写真があったように記憶しており、戦争のむごさを実感させられ、その後の私の人生に少なからず影響を与えたように思う。そんなこともあってその本を探し続けてきたもののめぐり逢えず、 何とかそれを見つけたい気持ちが第一の理由であった。

何とかそれを見つけたい気持ちが第一の理由であった。

もうひとつの理由は、黒澤監督の映画「羅生門」のシナリオを探すことであった。先に阪大病院に入院したことをブログに書いたが、その際に、これまでなかなか観ることが出来ていなかった「羅生門」のDVDを持参し、幸い再生機があったので二度も観ることが出来た。やはりすごい映画だと実感したが、古い映画のDVDであまり音質が良くなく、セリフをはっきり聞き取りがたい個所がいくつかあり、その部分を正確に知るためにできればシナリオを読みたいと思ったからである。

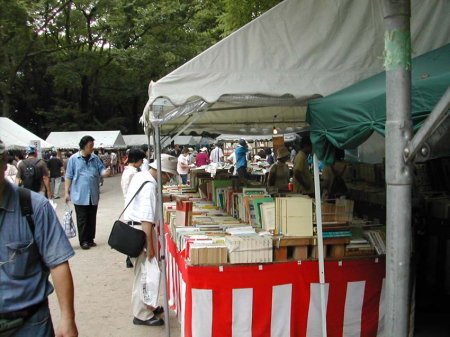

糺の森は雨こそ降ってはいなかったがどんよりとして天気で湿度が高く、紙芝居(1枚目の写真)をしばし楽しんだ後で汗をかきながらの本屋巡りであった(2枚目、3枚目の写真)。約40の古書店がテントなどに店を開いていたが、古本がきちんと分野別などに必ずしも分けられているわけではないので、 本を探すのは大変であった。そして、残念ながら目的を果たすことはできなかった。

本を探すのは大変であった。そして、残念ながら目的を果たすことはできなかった。

でも、ある古書店店主が「サイパン」は根気強くネットで捜すことを教えてくれたし、「羅生門」のシナリオについては1960年ころの月刊「キネマ旬報」が時々さまざまなシナリオを掲載していたので、必ずその中にあるはずと確信を持って答えてくれたので、今後その時代の「キネマ旬報」を捜すことにした。

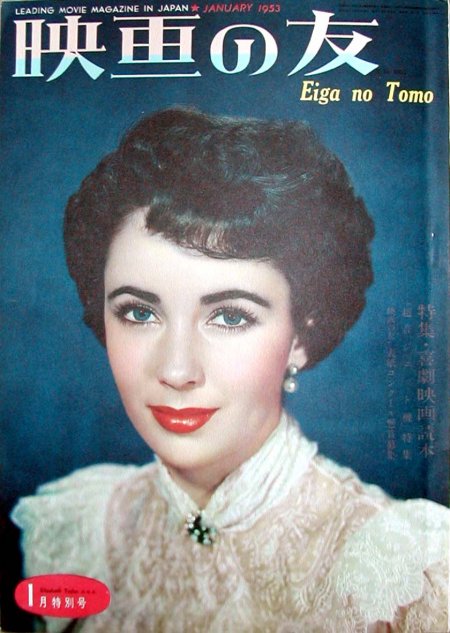

今回古書店を訪れて一番うれしかったことは、当時田舎にいた私が写真集「サイパン」や正木ひろし八海事件について書いた「裁判官一人の命は権力で奪えるものか」(1955年、カッパブックス、この本の書名については上の「サイパン」と題した私のホームページに誤って書かれている)などを眺めていた頃、一番上の姉が「映画の友」という、主に外国映画ばかり扱うカラー刷りの美しい本を毎月購入して読んでいたのだが、その本を何冊か発見したことだった。 1953年1月号は当時で133円というかなり高い本だが、うれしくなった私は今回それを1200円で手に入れることが出来た(4枚目の写真)。

1953年1月号は当時で133円というかなり高い本だが、うれしくなった私は今回それを1200円で手に入れることが出来た(4枚目の写真)。

私はここ数年いつでも楽しめるように多くの映画やドキュメンタリーをDVDとして保存し始めており、特に最近は1940-1970年頃の外国映画をよく見ている。今回購入した「映画の友」(1953年1月号)には、そんな時代の沢山の映画が紹介されており、180ページのすべてがエリザベス・テイラー、ヴァージニア・メイヨ、ゲイリー・クーパー、ジョセフ・コットン、ヴィクター・マチュア、アラン・ラッド、ドリス・デイ、アン・バクスター、リチャード・ウィドマークなどスターの写真や、「激戦地」「探偵物語」「白熱」「別離」「超音ジェット機」「ボージェスト」などなど無数といってよいほどの映画の紹介や、今や懐かしい淀川長治や津村秀夫、荻昌弘、岡俊雄、南部圭之介などなどによる真面目な論評に埋め尽くされている。広告までも映画の紹介であるから、初めから終わりまで映画オンパレードで、いまは亡き姉の本を見せてもらっていた私には懐かしい限りである。

今回の古書店巡りで、それがなかなか楽しいものであることを実感した。これからは古本市を巡って歩き回ることが多くなる気がする。秋には百万遍知恩寺で10月30日から11月3日まで行われるようである。

追記:ネットで調べると、今年は10月29日から11月3日の予定らしい。(2011年10月4日)