桜宮高校体罰事件から「日本のスポーツの限界」について想う

- 2013/01/13 10:47

2012年12月23日に大阪市立桜宮高校2年生の生徒が、前日22日に所属するバスケットボール部顧問から体罰を受けたのを苦にして自殺した問題は、スポーツ界のみならず社会的にも大きな波紋を広げることになった。このブログにつけたタイトルは“桜宮高校体罰事件から「日本のスポーツの限界」について想う”である。なぜそのタイトルかといえば、実は1990年6月にそれまで思い悩んでいたことを本にしようと書き始めたときの仮題が「日本のスポーツの限界」であったのである(http://www.unique-runner.com/book.htm )。

その「まえがき」の中で次のように書いた。その一部を少し長いが引用させていただきたい。「・・・スポーツはいろいろな形で存在しているが、誰もが認めるスポーツ像とは、楽しいものでなければならないの一言に尽きるのではないだろうか。

近代スポーツの確立は、ヨーロッパでの産業革命を機に能力主義を前提にしてきたと言われる。経済活動を中心としてますます競争の激化する現代社会において、スポーツをすること自身の中にもこの競争原理が激しく入り込んで来ていることを我々は感じている。競争社会に疲れた現代人は、楽しむべきスポーツの中にも安らぎを覚えられないとしたら、私達はいったいどこへいったらよいのであろうか。

昨年秋ソウルで行なわれたオリンピックでの日本選手の成績は惨さんたるものであった。僅かに100メートル背泳ぎで金メダルを獲得した鈴木大地選手の活躍はすばらしいものであった。そのときのことを少し思いだしてみよう。決勝を前にしての大地選手のインタビューを聞いた多くの日本人は、彼の大胆さ、不機嫌さ、一見傲慢に見える態度に一種の不安を感じたのではないだろうか。それは、そんなときにインタビューをする者への怒りであっただろうし、秘策を胸にする彼の自信でもあったであろう。その自信を彼は見事に証明してみせたのである。 私たち日本人は、自分の考えを率直に表現したり、疑問を表に出すことを極力抑えるよう教育されつづけてきた。そのため、相手によってそんなそぶりを見せられれば、何とも言えぬ不安を感じるのである。このような状況が、スポーツ界にも存在している限り、日本のスポーツが全体として世界的レベルに達することは困難であろう。自立したスポーツマンに見えたスピードスケートの黒岩彰選手ですら、サラエボでの冬のオリンピックでは、自分の前に立ちはだかる壁を乗り越えられなかったのであり、そのためにはさらに4年の年月が必要であった。

私たち日本人は、自分の考えを率直に表現したり、疑問を表に出すことを極力抑えるよう教育されつづけてきた。そのため、相手によってそんなそぶりを見せられれば、何とも言えぬ不安を感じるのである。このような状況が、スポーツ界にも存在している限り、日本のスポーツが全体として世界的レベルに達することは困難であろう。自立したスポーツマンに見えたスピードスケートの黒岩彰選手ですら、サラエボでの冬のオリンピックでは、自分の前に立ちはだかる壁を乗り越えられなかったのであり、そのためにはさらに4年の年月が必要であった。

私たちの自己表現のなさは、何もオリンピックを語らなくとも身の回りに幾らでもその例を見ることができる。後でも明らかになるように、高校野球の選手達もまた、自分達のけがを正しく監督に伝えられないようである。ましてや、高校進学のための内申書が重要な意味をもつ中学生には、なおさら同様のことが問題になるであろう。これらのことは、楽しく、健康づくりに必要であるはずのスポーツ活動が、健康のためにも、教育のためにもなっていないのではないかと考えさせられるのである。」

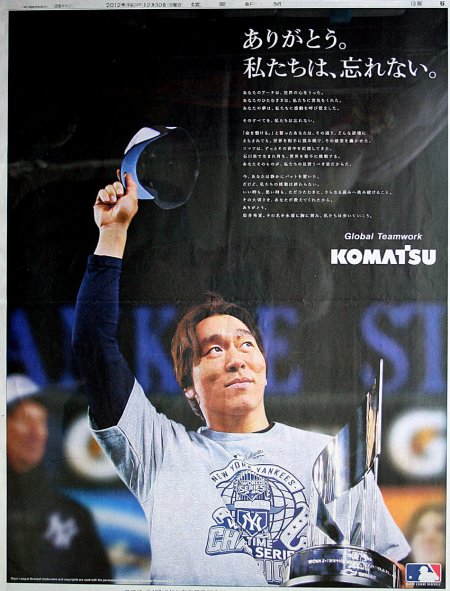

ここに掲載した写真は、2013年1月13日の読売新聞朝刊に記載された記事で、大阪市長橋下氏が遺族に謝罪のために面会した後の記者会見の記事で、彼自身がスポーツ界における体罰を半ば黙認する形で来たことに対する反省と、その後の調査で同校バスケット部がそれまでの成績もあってか超法規的存在になっていたことを示す記事も掲載されている。

ここで橋下市長が述べていることは当然ではあるが、スポーツ関係者の多くはスポーツの上達のためには体罰は必要悪だとする風土が存在し自らもそれを実践してきたことを認めるであろう。特に強豪校と言われ、常に全国的に有名な学校の部活において特に顕著であるように思う。体罰は身体に与える物理的な行為だけではなく、同様に問題なのは言葉による軽蔑や無視、あるいは恫喝である。現在このような行為は大人の世界ではパワー・ハラスメントと呼ばれ、セクシャル・ハラスメントと同様に重大な問題として取り組み始められているが、学校におけるこのような行為は未熟な成長途上の子供たちに向けられているという点においてより深刻である。

運動部の部活動におけるこのような行為(体罰や言葉による恫喝)は、指導者の正しい言葉による指導における自らの力不足を覆い隠すものでしかない。まともな指導言語をもたないゆえの哀しい行為であると断言するしかない。そのような指導者は速やかにその地位を去るべきである。そして、そんなことを許容してきた教育現場の責任も厳しく断罪されるべきである。

写真に示した記事の中に元メジャーリーガーであり、清原とともに一世を風靡した巨人の元投手桑田真澄氏の談話も載せられている。彼は引退後に早稲田大学大学院において野球やスポーツの現状について調査・研究し、大変興味深い修士論文を書いたことはよく知られており、私もその内容についてはよく知っている(http://www.unique-runner.com/blog/index.php/view/83 )。その意味で彼の言葉には耳を傾ける価値があると思われる。だが、そんな彼の意見を聞いて多くのプロ野球関係者は、「そんなきれいごとばかり言っていては強くならない。だから彼にはコーチなどのオファーがないんだよ」とうそぶく人たちが多いという。なんとも情けない人たちにこの国の若者の指導を任せているかと思うと歯ぎしりする想いであり、そこに日本のスポーツの限界があると考えるのである。

ここにこれ以上書くスペースはないが、私としては機会があればまたここに書くことになるであろう。これまでもこのブログに開星高校や和歌山・智辯学園高校の指導者についての意見を述べさせていただいた(http://www.unique-runner.com/blog/index.php/view/34 )。今日最初に引用した私のホームページにアップロードしてある未完成の「日本のスポーツの限界」もぜひお読みいただければ幸いである。なおこの未完の原稿は、残念ながらいまも未完のままである。その理由のひとつは新しい内容に裏づけられて発足したJリーグへの期待であった。

最後に、私が家族とともにアメリカに滞在した時の経験を書いておこう。子供たちは当然のようにサッカークラブに入ってサッカーを楽しんでいた時のことである。中学1年の長男が所属していたチームの試合を見ていて、ハーフタイムになった。そのときコーチ(監督)は彼らのプレーについて意見を言った後子供たちの意見を聞いた。そのときゲームに出ていなかった補欠の選手が、サイドラインで見ていた親たちがゲーム中にプレーにうるさく注文を付けていたことに猛然と反発したのである。おそらく日本では全く考えられないことであろう。子供たちがそのように育てられていることに私は強い衝撃と深い感銘を受けた。そんな国を相手にして今も昔もとても勝ち目はないのである。