巨大な神社仏閣が集合する比叡山東麓のJR比叡山坂本駅周辺を歩く

- 2012/11/22 09:25

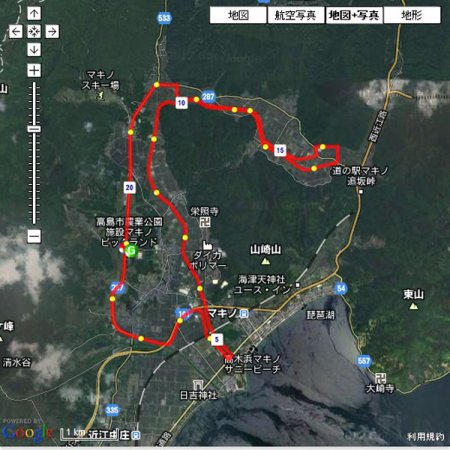

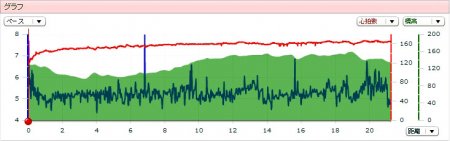

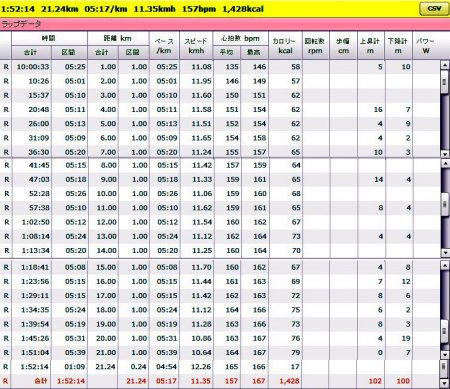

秋が深まった11月18日、自宅からJR湖西線で1時間もかからない近場にある比叡山坂本駅周辺を訪れた。ここは10月28日の高島市マキノ町での「びわ湖高島栗マラソン」の時に通り過ぎた駅である。駅を降りるとすぐに西教寺行きのバスが来て、それでわずか10-15分ほどで西教寺に到着した。そこから坂本駅に戻りながら散策することにした。その西教寺についてWikipediaは次のように伝えている。

秋が深まった11月18日、自宅からJR湖西線で1時間もかからない近場にある比叡山坂本駅周辺を訪れた。ここは10月28日の高島市マキノ町での「びわ湖高島栗マラソン」の時に通り過ぎた駅である。駅を降りるとすぐに西教寺行きのバスが来て、それでわずか10-15分ほどで西教寺に到着した。そこから坂本駅に戻りながら散策することにした。その西教寺についてWikipediaは次のように伝えている。

「西教寺(さいきょうじ)は、滋賀県大津市坂本にある仏教寺院。天台系仏教の一派である天台真盛宗の総本山である。山号は戒光山、本尊は阿弥陀如来。開基(創立者)は聖徳太子とする伝承もあるが判然とせず、室町時代、中興の祖であり天台真盛宗の宗祖である真盛が入寺してから栄えた。寺名は詳しくは兼法勝西教寺(けんほっしょうさいきょうじ)という。比叡山東麓の大津市坂本地区の北方にあり、比叡山三塔の一つである横川(よかわ)への登り口に位置する。付近には比叡山の鎮守である日吉大社などがある。西教寺は、天台宗総本山の延暦寺、天台寺門宗総本山の園城寺(三井寺)に比べ知名度は高いとは言えないが、天台系仏教の一派である天台真盛宗の総本山として、400か寺以上の末寺を有する。 西教寺は室町時代の文明18年(1486年)、中興の祖とされる僧・真盛が入寺して以降、天台念仏と戒律の道場として栄えるようになったが、それ以前の歴史は必ずしも明らかでない。草創については、『西教寺縁起』や近世の地誌類には推古天皇26年(618年)、聖徳太子の開基とする説もあるが、これは伝説の域を出ないものである。(…中略…)その後鎌倉時代末頃までの歴史も判然としないが、比叡山と関係の深い一寺院として平安時代中期頃に草創されたものと推定される。鎌倉時代末期の正中2年(1325年)、円観が西教寺を再興したことは史実と認められる。円観(恵鎮、慈威和尚とも称する)は後醍醐天皇の帰依を受けた天台僧であり、この頃から西教寺は円戒道場(天台宗の戒律を授ける場)として知られるようになる。」

西教寺は室町時代の文明18年(1486年)、中興の祖とされる僧・真盛が入寺して以降、天台念仏と戒律の道場として栄えるようになったが、それ以前の歴史は必ずしも明らかでない。草創については、『西教寺縁起』や近世の地誌類には推古天皇26年(618年)、聖徳太子の開基とする説もあるが、これは伝説の域を出ないものである。(…中略…)その後鎌倉時代末頃までの歴史も判然としないが、比叡山と関係の深い一寺院として平安時代中期頃に草創されたものと推定される。鎌倉時代末期の正中2年(1325年)、円観が西教寺を再興したことは史実と認められる。円観(恵鎮、慈威和尚とも称する)は後醍醐天皇の帰依を受けた天台僧であり、この頃から西教寺は円戒道場(天台宗の戒律を授ける場)として知られるようになる。」

西教寺が歴史の表面に出てきたのは室町時代に伊勢国一誌郡生まれの真盛が比叡山から下りて西教寺に入ってからのようで、「真盛の思想は、『戒律』と『念仏』の両方を重視する点に特色があり、この点が、同じ念仏でも法然の唱えた『専修念仏』、親鸞の唱えた『悪人正機』の教えとは異なる点である。」とWikipediaは言う。

その後「元亀2年(1571年)、織田信長による比叡山焼き討ちの際に西教寺も焼失した。本堂は焼失の3年後に復興し、焼失した旧本尊の代わりに、甲賀郡(現・滋賀県甲賀市あたり)の浄福寺という寺から阿弥陀如来像を迎えて本尊とした。この阿弥陀如来像は現存し重要文化財に指定されているが、この像がもとあった浄福寺については詳細不明である。また、現存する本堂はその後改築されたもので、 江戸時代中期の元文4年(1739年)の上棟である。

江戸時代中期の元文4年(1739年)の上棟である。

上記の信長による比叡山焼き討ちの後、近江国滋賀郡は明智光秀に与えられ、光秀はこの地に坂本城を築いた。光秀は坂本城と地理的にも近かった西教寺との関係が深く、寺の復興にも光秀の援助があったと推定されている。光秀が戦死した部下の供養のため、西教寺に供養米を寄進した際の寄進状が寺に現存している。また、境内には光秀の供養塔が立っている。」

1枚目の写真のように西教寺は明智光秀とその一族の菩提寺である理由が上のレポートを読んでやっとわかった、というのが私の本心である。境内は高低差を利用して巧みに作られており、上り坂の参道の両脇には6つか7つの塔頭があり、それらはきれいに色づいた紅葉の中にある。その脇には可愛い念仏小僧が3体置かれていた。また、高いところには本堂を含めた大きな建物があり、そこからは紅葉の向こうに静かなびわ湖が垣間見える。2枚目3枚目の写真は美しい紅葉の写真を組み合わせたものである。

そこから坂本駅の方に戻りながらしばらく歩くとそこには平成の修復整備事業が行われている国宝日吉大社東本宮本殿があった(4枚目の写真)。

Wikipediaにようれば、「日吉大社(ひよしたいしゃ)は、滋賀県大津市坂本にある神社。式内社(名神大社)、二十二社(下八社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。全国に約2,000社ある日吉・日枝・山王神社の総本社である。通称として山王権現とも呼ばれる。 西本宮と東本宮を中心に400,000m²の境内を持つほか、猿を神の使いとする。社名の「日吉」はかつては「ひえ」と読んだが、第二次世界大戦後は「ひよし」を正式の読みとしている。文献では、『古事記』に「大山咋神、亦の名を山末之大主神。此の神は近淡海国の日枝の山に坐し」とあるのが初見である。日枝の山(ひえのやま)とは後の比叡山のことである。(…中略…)近江京遷都の翌年である天智天皇7年、大津京鎮護のため大神神社の神を勧請した。以降、元々の神である大山咋神よりも大己貴神の方が上位とみなされるようになり、『大宮』と呼ばれた。

西本宮と東本宮を中心に400,000m²の境内を持つほか、猿を神の使いとする。社名の「日吉」はかつては「ひえ」と読んだが、第二次世界大戦後は「ひよし」を正式の読みとしている。文献では、『古事記』に「大山咋神、亦の名を山末之大主神。此の神は近淡海国の日枝の山に坐し」とあるのが初見である。日枝の山(ひえのやま)とは後の比叡山のことである。(…中略…)近江京遷都の翌年である天智天皇7年、大津京鎮護のため大神神社の神を勧請した。以降、元々の神である大山咋神よりも大己貴神の方が上位とみなされるようになり、『大宮』と呼ばれた。

平安京遷都により、当社が京の鬼門に当たることから、鬼門除け・災難除けの社として崇敬されるようになった。『延喜式神名帳』では名神大社に列格し、さらに二十二社の一社ともなった。

最澄が比叡山上に延暦寺を建立し、比叡山の地主神である当社を、天台宗・延暦寺の守護神として崇敬した。中国の天台宗の本山である天台山国清寺で祀られていた山王元弼真君にならって山王権現と呼ばれるようになった。延暦寺では、山王権現に対する信仰と天台宗の教えを結びつけて山王神道を説いた。中世に比叡山の僧兵が強訴のために担ぎ出したみこしは日吉大社のものである。天台宗が全国に広がる過程で、日吉社も全国に勧請・創建された。元亀2年(1571年)、織田信長の比叡山焼き討ちにより日吉大社も灰燼に帰した。現在見られる建造物は安土桃山時代以降に再建されたものである。信長の死後、豊臣秀吉は当社の復興に尽力した。これは、秀吉の幼名を「日吉丸」といい、あだ名が『猿』であることから、当社を特別な神社と考えたためである。」 4枚目の写真のように東本宮は檜皮葺による再建が行われており、その現場を見ることができた。驚くほど繊細できめ細かい作業で、そのために膨大な量の原皮(もとかわ)が必要で、50-60年経った檜の立木から水の移動の少ない秋から冬場に採取し、それを檜皮葺に伝えるように整形するなどの気の遠くなるような作業が必要だという。なお、皮をはがれた檜は約8年ほどで皮を再生するという。

4枚目の写真のように東本宮は檜皮葺による再建が行われており、その現場を見ることができた。驚くほど繊細できめ細かい作業で、そのために膨大な量の原皮(もとかわ)が必要で、50-60年経った檜の立木から水の移動の少ない秋から冬場に採取し、それを檜皮葺に伝えるように整形するなどの気の遠くなるような作業が必要だという。なお、皮をはがれた檜は約8年ほどで皮を再生するという。

その修復作業中の本殿の前には神輿が飾られていた。それは実際に祭りに使われている神輿だとのことである。でも、それは比叡山の僧兵が強訴の時に担ぎ出したものではないのであろう。そんなものは信長による比叡山延暦寺焼き討ちの際に失われたに違いない。東本宮から歩いて数分のところに西本宮があり、その前では達者な芸をするお猿さんが参拝客を楽しませていた。猿を「神猿(まさる)」と呼んで神の使いとするこの神社に因んでのことであろうか。5枚目の写真に芸達者なお猿さんが胸を張った得意げな顔が見られて面白いが、お猿さんを操っている芸人の顔はもっと得意げで楽しい。

この神社にも西教寺と同様に美しい紅葉が見られ、多くの参拝客でにぎわっていた。また、神仏習合の象徴のような面白い形をした鳥居もあり(4枚目の写真の左下)、その時代を感じることができる。そこから歩いてすぐのところに比叡山延暦寺の本坊といわれる滋賀院門跡があった。Wikipediaによれば、「この寺は、1615年(元和元年)江戸幕府に仕え「黒衣の宰相」とも称された天台宗の僧天海が、後陽成天皇から京都法勝寺を下賜されてこの地に建立した寺である。滋賀院の名は1655年(明暦元年)後水尾天皇から下賜されたものである。滋賀院御殿と呼ばれた長大な建物は1878年(明治11年)火災により焼失し、比叡山無動寺谷法曼院の建物3棟が移されて再建された。」

みるからに広大な建物を有する門跡で、この地方で活躍した穴太衆積みといわれるきれいな石垣に囲まれていて(4枚目の写真)、その風景は鹿児島・知覧で見た石垣のように美しいものであった。

こうやった歩いてくるとこの比叡山坂本駅周辺は比叡山のびわ湖側の麓で、まさに、西教寺、日吉大社そして滋賀院門跡などが鎮座する、強大な権力を育んだ比叡山延暦寺の門前町だと実感できる。