2012あざいお市マラソン(全国ランニング大会100撰)に二度目の挑戦

- 2012/10/08 11:55

暑い今年の夏が過ぎてやっと涼しい日々が来たかと思いきや、快晴の天気になると、ちょっと歳のせいかとも思うが、なぜか直射日光が肌にきつく感じてしまう。昨日10月7日は前日とはうって変わってそんな天候だった。きっと24、25℃はあったであろう。それは丁度昨年の大会とほとんど同じような状況になっていた(http://www.unique-runner.com/blog/index.php/view/57 )。

暑い今年の夏が過ぎてやっと涼しい日々が来たかと思いきや、快晴の天気になると、ちょっと歳のせいかとも思うが、なぜか直射日光が肌にきつく感じてしまう。昨日10月7日は前日とはうって変わってそんな天候だった。きっと24、25℃はあったであろう。それは丁度昨年の大会とほとんど同じような状況になっていた(http://www.unique-runner.com/blog/index.php/view/57 )。

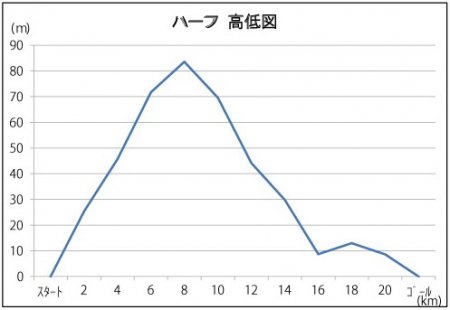

昨年は心臓手術からの復帰戦のため少しペースを落とし気味にして、結局予定通り1時間59分で走った。しかし、前半のダラダラとして上り坂に苦労した覚えがあるので、「あざいお市マラソン」のHPから苦労して探し出した高低差のデータをまずご紹介したい。1枚目の写真はコースを模式的に示した図で、スタートして草野川を遡って図の一番上にある高山橋に至るおよそ7.5キロは上り坂である。この高低差がどれほどであるかは今回正式なデータが2枚目の写真のように公表されているが、グラフから読み取るとおよそ83メートル程だと思われる。 そしてその後半部分で向かい風が吹き、その後15キロの辺りまで下りその後はゴール前1キロを除いてほぼ完全な田圃の中の平坦なコースである(1枚目の写真の下の四角い部分)。この遮蔽物のない農道でかなり強い向かい風や横風が吹いたのである。このコースはなかなか難しくチャレンジに値する。

そしてその後半部分で向かい風が吹き、その後15キロの辺りまで下りその後はゴール前1キロを除いてほぼ完全な田圃の中の平坦なコースである(1枚目の写真の下の四角い部分)。この遮蔽物のない農道でかなり強い向かい風や横風が吹いたのである。このコースはなかなか難しくチャレンジに値する。

今回の目標はもちろん昨年のタイムを大幅に上回ることで、限りなく1時間50分に近くと内心意気込んでいた。これまでもこのブログで書いてきたように、脚を使わない、つまり大きな筋肉で走る、別の言葉で言えばハムストリング、殿筋や大腰筋を使って股関節を存分に動かして走ることを意識してきた。 さらにこのレースを目標に気を付けたことは、高い視線を維持すること、そのために膝や足首を必要以上に使わないことである。まあ、簡単に言えば、脚を竹馬の竹のように使うことを意識してきた。このことはふくらはぎの筋肉を使いすぎないことでアキレス腱への負担も減らすことを目標にした。

さらにこのレースを目標に気を付けたことは、高い視線を維持すること、そのために膝や足首を必要以上に使わないことである。まあ、簡単に言えば、脚を竹馬の竹のように使うことを意識してきた。このことはふくらはぎの筋肉を使いすぎないことでアキレス腱への負担も減らすことを目標にした。

以上のことに気を付けて平坦なロードでトレーニングした場合、10キロ程度をキロ5分チョットでカバーすることはできていたので、 今回コース前半の坂を考慮に入れてもできればキロ5分15秒は切りたいと考えてきた。でも、走り始めてその難しさを痛感した。今回3,600名に近い参加者があり最初の2キロほどは走るコースの確保にかなり苦労したことと、やはり7.5キロで83メートルの連続した上り坂の圧力は相当なもので、高山橋までにキロ5分15秒を切ることはかなわず、この時点で50分を切ることは諦めざるを得なかった。

今回コース前半の坂を考慮に入れてもできればキロ5分15秒は切りたいと考えてきた。でも、走り始めてその難しさを痛感した。今回3,600名に近い参加者があり最初の2キロほどは走るコースの確保にかなり苦労したことと、やはり7.5キロで83メートルの連続した上り坂の圧力は相当なもので、高山橋までにキロ5分15秒を切ることはかなわず、この時点で50分を切ることは諦めざるを得なかった。

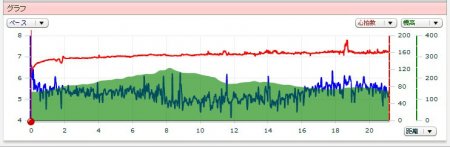

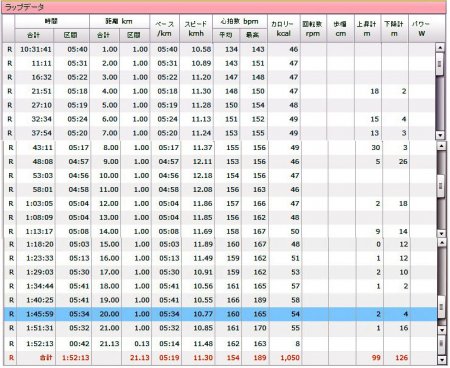

この21.0975キロのGarmin Forerunner 110による走行データは3枚目のグラフと4枚目のデータシートに表わされている。グラフの横軸はキロ数、縦軸の青は1キロごとに平均化されたラップ、赤は心拍計による心拍数、緑色は標高を表している。また、データシートはグラフのデータが細かくあらわされていて、1キロごとの詳細なデータを見ることができる。 最初の2キロの厳しさと最後の5キロの苦しさをよくあらわしている。でも、ゴールが見え始め下り坂になる最後の1キロは、希望にあふれてほんの少しではあるが速度が上がる。なんともうれしい気分で走ったことを覚えている。結局、昨年よりおよそ7分更新して1時間52分13秒でゴールすることができた。

最初の2キロの厳しさと最後の5キロの苦しさをよくあらわしている。でも、ゴールが見え始め下り坂になる最後の1キロは、希望にあふれてほんの少しではあるが速度が上がる。なんともうれしい気分で走ったことを覚えている。結局、昨年よりおよそ7分更新して1時間52分13秒でゴールすることができた。

なお、心拍数のデータが19キロあたりでぴょこんと上がっているが、これは多分汗で心拍計のベルトが下がってくるので手で持ち上げるのだが、その影響が瞬間的に出たものと思われる。ただ、昨年のデータと比較すると、速度をかなり上げた分、当然のように心拍数が数パーセントは上がっていることは事実である。なお、標高差データによる上りと下りが合っていないのは、GPSによる高低差の精度が少し低いことに起因している。また、距離表示の21.13キロは正確であるが消費カロリーについてはちょっと疑問がある。

今回はジムの仲間と3人で参加した。スタート前の無邪気な写真が5枚目である。菅原氏は昨年のタイムを上回ったが足を少し痛めたようである。また若い大井さんは自己ベストを更新し、あと一歩で2時間を切れるところまできており、前途有望である。今回は参加賞としてT-シャツとあざいお市米の新米1.5㎏をいただき、重いながらもご満悦で、帰りはいつものように、今回久しぶりにハーフに参加した私の同僚の森川君とともに美味しい飲み物を楽しむことができた。来年、厳しいコースながらまた挑戦したい。なお、写真はすべてクリックで拡大されます。

追伸:消費カロリーのデータに少し問題があるが、これにはGarminの時計の再設定をやった時に、ユーザーデータの更新が十分ではなかった可能性があることが分かった。