[簡易復元] 2011年春 春日大社と東大寺を訪れる

- 2011/10/31 12:50

(この記事のオリジナルは2011年6月16日に書かれたものであるが、ファイルが失われたため新たに書き直す)

(この記事のオリジナルは2011年6月16日に書かれたものであるが、ファイルが失われたため新たに書き直す)

私は過去2回「奈良春日・大仏マラソン全国大会」と称する、春日大社、東大寺そして若草山の周りを走り回るロードレースに参加しているが、東大寺はともかく春日大社にはまだ行ったことがなかった。そこで好天気の6月15日、春日大社と大仏殿以外の東大寺の奥を少し見て廻ることにした。車で出かけ、奈良県庁近くの駐車場に車を止め、近鉄奈良駅近くで自転車を借りて動き回ることになった。Wikipediaに春日大社のことを聞こうとして「春日神宮」と入力しても奈良のものは出てこなかった。奈良のは春日大社で全国の春日神宮の総本社なのである。Wikipediaは次のように言う。

「春日大社(かすがたいしゃ)は、奈良県奈良市の奈良公園内にある神社である。旧称春日神社。 式内社(名神大社)、二十二社の一社で、旧社格は官幣大社。全国にある春日神社の総本社である。藤原氏の守護神である武甕槌命(たけみかづち)と経津主命(うつぬしのかみ)、祖神である天児屋根命(あめのこやねのみこと)と比売神(ひめがみ)を祀る。四神をもって藤原氏の氏神とされ、春日神と総称される(読み方は筆者注)。神紋は下がり藤。武甕槌命が白鹿に乗ってやってきたとされることから、鹿が神使とされる。

式内社(名神大社)、二十二社の一社で、旧社格は官幣大社。全国にある春日神社の総本社である。藤原氏の守護神である武甕槌命(たけみかづち)と経津主命(うつぬしのかみ)、祖神である天児屋根命(あめのこやねのみこと)と比売神(ひめがみ)を祀る。四神をもって藤原氏の氏神とされ、春日神と総称される(読み方は筆者注)。神紋は下がり藤。武甕槌命が白鹿に乗ってやってきたとされることから、鹿が神使とされる。 奈良・平城京に遷都された710年(和銅3年)、藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神(武甕槌命)を春日の御蓋山(みかさやま)に遷して祀り、春日神と称したのに始まる。(…中略…)藤原氏の隆盛とともに当社も隆盛した。平安時代初期には官祭が行われるようになった。当社の例祭である春日祭は、賀茂神社の葵祭、石清水八幡宮の石清水祭とともに三勅祭の一つとされる。(…中略…)

奈良・平城京に遷都された710年(和銅3年)、藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神(武甕槌命)を春日の御蓋山(みかさやま)に遷して祀り、春日神と称したのに始まる。(…中略…)藤原氏の隆盛とともに当社も隆盛した。平安時代初期には官祭が行われるようになった。当社の例祭である春日祭は、賀茂神社の葵祭、石清水八幡宮の石清水祭とともに三勅祭の一つとされる。(…中略…)

藤原氏の氏神・氏寺の関係から興福寺との関係が深く、813年(弘仁4年)、藤原冬嗣が興福寺南円堂を建立した際、その本尊の不空絹索観音が、当社の祭神・武甕槌命の本地仏とされた。神仏習合が進むにつれ、春日大社と興福寺は一体のものとなっていった。11世紀末から興福寺衆徒らによる強訴がたびたび行われるようになったが、その手段として、春日大社の神霊を移した榊の木(神木)を奉じて上洛する「神木動座」があった。」 春日大社は私のふるさとにあって慣れ親しんできた伊勢神宮とはちょっと趣が違う。全く個人的な感覚で言えば、伊勢神宮の奥深さ・清潔な空間・近寄り難さという感じに対し、春日大社はもっとコンパクトで近づき易く、少しばかり庶民的という感じがしないでもない。この春日大社は古都奈良の文化遺産としてユネスコの世界遺産のひとつに登録されている(1枚目の写真)。

春日大社は私のふるさとにあって慣れ親しんできた伊勢神宮とはちょっと趣が違う。全く個人的な感覚で言えば、伊勢神宮の奥深さ・清潔な空間・近寄り難さという感じに対し、春日大社はもっとコンパクトで近づき易く、少しばかり庶民的という感じがしないでもない。この春日大社は古都奈良の文化遺産としてユネスコの世界遺産のひとつに登録されている(1枚目の写真)。

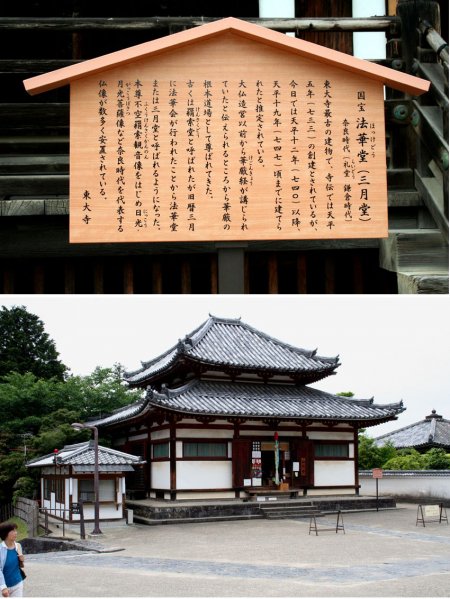

実はこの春日大社のすぐ近くに面白いものがあった。それは「春日大社神苑 万葉植物園」である。昭和7年に万葉植物園としては最も早く開園したもので、萬葉園・五穀の里・ 椿園・藤の園に分かれている。訪れたときはちょうど菖蒲園が満開で(2枚目の写真)、もちろん、その名に恥じぬほど多彩な万葉の植物が植えられていた。それが歩道に沿って植えられている様子と「蓼食う虫も好き好き」と言われる「タデ」の植えられている様子をお見せしたい(3枚目の写真)。 春日大社を後にして東大寺の奥にある二月堂、三月堂(法華堂)、四月堂(普賢三昧堂)の辺りに初めて入り込んだ。それぞれに立派な仏像(私にはそうとしか言いようがない)が納められていたが、四月堂前を通りかかった時にお坊さんに呼び止められて中を見せていただいた。女性のためのお堂のようで、かなり雰囲気の異なる「木造千手観音立像(国重文)」が置かれていた。また、この四月堂の北側にある開山堂を覗くと、そこに二月堂のお水取りに使われたのであろうか1本の松明が置かれていた。どうもいつも置かれているようである。三月堂の看板と四月堂の組み写真(4枚目)と二月堂とそこから大仏殿の方角を眺めた写真を5枚目としてお見せしたい。

春日大社を後にして東大寺の奥にある二月堂、三月堂(法華堂)、四月堂(普賢三昧堂)の辺りに初めて入り込んだ。それぞれに立派な仏像(私にはそうとしか言いようがない)が納められていたが、四月堂前を通りかかった時にお坊さんに呼び止められて中を見せていただいた。女性のためのお堂のようで、かなり雰囲気の異なる「木造千手観音立像(国重文)」が置かれていた。また、この四月堂の北側にある開山堂を覗くと、そこに二月堂のお水取りに使われたのであろうか1本の松明が置かれていた。どうもいつも置かれているようである。三月堂の看板と四月堂の組み写真(4枚目)と二月堂とそこから大仏殿の方角を眺めた写真を5枚目としてお見せしたい。

特記:特に春日大社のことを調べていた時、しきりと“神仏習合”、“神仏分離”、“本地仏”や“廃仏毀釈”なるキーワードが出てきた。私たちの周りにある神社や仏閣のことが全く分からないというか、あるいは納得がいかない私にとっては大いに勉強になるチャンスであった。もの知らずと言われるかもしれないが、あの興福寺が奈良公園の中に素っ裸で立っている理由も初めて納得がいったのである。また伊勢神宮にも“神宮寺”があったらしい。今度調べてみたい。このブログを書いていて少しは賢くなったようである。いや、ブログを書いていていつも賢くなってはいる。