「東日本大震災」 (7 )「安全神話」と「原子力村」

- 2011/12/21 22:19

原子力発電所は決して大都市近郊に作られないにもかかわらず、地方に多数作られたのは、それが「安全神話」に護られていたからである。「事故を起こすはずはない」との「安全神話」はどこから出てくるのかは、誰も語ることはなかった。マスメディアも事故の報道はするがそれに切り込んでくることはなかった。きっとそれはタブーだったからだろう。しかし、面白いことにマスメディアではあるが、しかし読売新聞でも朝日新聞でも毎日新聞でもない東京新聞が面白い記事を書いた(1枚目に皆さんがあまり見ることのない東京新聞の1面の体裁をお見せする)。

原子力発電所は決して大都市近郊に作られないにもかかわらず、地方に多数作られたのは、それが「安全神話」に護られていたからである。「事故を起こすはずはない」との「安全神話」はどこから出てくるのかは、誰も語ることはなかった。マスメディアも事故の報道はするがそれに切り込んでくることはなかった。きっとそれはタブーだったからだろう。しかし、面白いことにマスメディアではあるが、しかし読売新聞でも朝日新聞でも毎日新聞でもない東京新聞が面白い記事を書いた(1枚目に皆さんがあまり見ることのない東京新聞の1面の体裁をお見せする)。

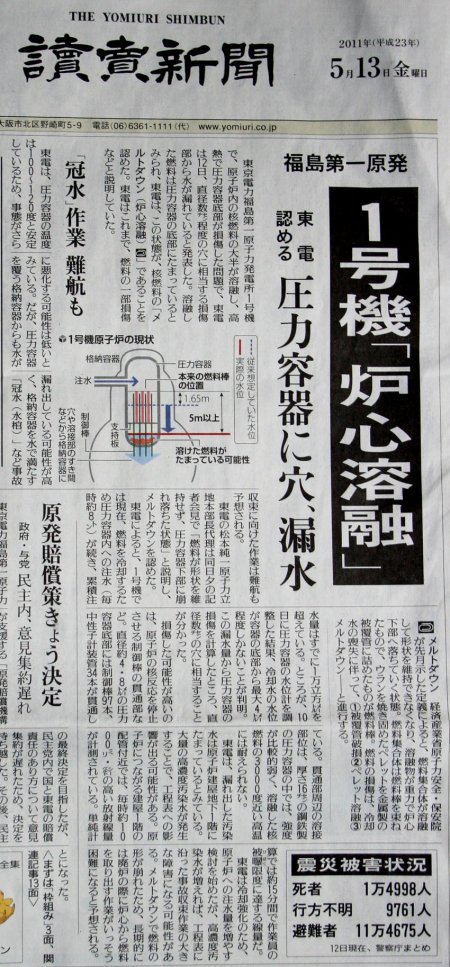

それは4月9日のことだった。それを書いた新聞は東京新聞で、元はといえば中日新聞だったのである。そして、驚いたことに、それを書いた記者は私の友人だった。私はその記事を見て驚いた。そこには、「安全神話」を生み出し、原発建設を促進させた「原子力村」の存在が、京都大学原子炉実験所の小出裕章助教(旧・助手)によって赤裸々に語られていたのである。聞くところによると、この記事を表に出すことについては書いた本人も新聞社としても大いに議論しなければならなかったというほど重い課題だったのである(2枚目と3枚目の写真)。 今回の記事に書かれていることをまとめると次のようなことである。①その時点ではまだ十分に冷却が出来ておらず、冷却が最大の課題であること。放水などによる冷却は綱渡りではあるがそれなりの効果があり、冷却が進んでいることは事実であり、メルトダウンは進んではいるが、完全なメルトダウンの確率は徐々に下がりつつある。②最も危険なことは小規模な水素爆発ではなく、燃料棒の溶融が進んでメルトダウンを起こし、水と反応して水蒸気爆発を起こすことである。それが起これば燃料棒の放射性物質がチリやガスになって飛散し、チェルノブイリ事故の場合のように200-300キロにわたって大規模な汚染を引き起こることになる。③炉心溶融によって再臨界の可能性も存在する。

今回の記事に書かれていることをまとめると次のようなことである。①その時点ではまだ十分に冷却が出来ておらず、冷却が最大の課題であること。放水などによる冷却は綱渡りではあるがそれなりの効果があり、冷却が進んでいることは事実であり、メルトダウンは進んではいるが、完全なメルトダウンの確率は徐々に下がりつつある。②最も危険なことは小規模な水素爆発ではなく、燃料棒の溶融が進んでメルトダウンを起こし、水と反応して水蒸気爆発を起こすことである。それが起これば燃料棒の放射性物質がチリやガスになって飛散し、チェルノブイリ事故の場合のように200-300キロにわたって大規模な汚染を引き起こることになる。③炉心溶融によって再臨界の可能性も存在する。

また、原子力村については次のように言う。④原発は造れば造るほどもうかるようになっていて、その建設費は電気料金に上乗せできる。それに大手電機メーカーや建設業者が群がってどんどん作られるようになった。さらに、それにお墨付きを与えたのが大学の研究者などで、研究に必要なお金が得られやすいことと地位への欲望などがこの「産官学」共同体への参加を促進し、それが原発の「安全神話」を作り出したという。ちなみに、小出氏は61歳のいまもいまだに昇進できず助教のままである。 この産官学共同体のような存在は、特に原子力分野の研究にのみ存在するものではなく、私たちの研究分野でも同様に存在した。そして同様の功罪を持っているが、いったん事故を起こせば人命を含めた大惨事を引き起こす原子力問題にかかわることの社会的責任の自覚が、原子力研究者には不足しているといってよい。

この産官学共同体のような存在は、特に原子力分野の研究にのみ存在するものではなく、私たちの研究分野でも同様に存在した。そして同様の功罪を持っているが、いったん事故を起こせば人命を含めた大惨事を引き起こす原子力問題にかかわることの社会的責任の自覚が、原子力研究者には不足しているといってよい。

最後に放射線障害について小出氏は、⑤その判断基準については厳密であるべきだと述べ、さらにもっと情報公開に努めるべきだと述べている。それに私も同感であるが、私はその都度その都度情報をどこまで公開するかについての判断はあってよいと考えている。また、小出氏は、「原発はばかげた物」と述べているが、私はこれから減らしてゆくべきものと考える。そのことが再生可能エネルギーの開発意欲を刺激し、必要な電力供給を可能にすると信じるとともに、大量のエネルギー依存型の生活様式の変更も必要になるのであろう。しかし、原子力についての技術開発、あるいは原子力科学の研究をどのように維持してゆくかについては別の議論が必要であると考えている。

最後に、このような刺激的な内容を発表してくれた新聞社に感謝し、その記事を書いてくれた記者が私の知人であったことをうれしく、そして誇りに思う。

追記:今朝、12月22日読売新聞朝刊を見ていたら面白い記事があった。それは、英科学誌ネイチャーが「科学に影響を与えた今年の10人」に東京大学アイソトープ総合センター長・児玉龍彦氏を選んだという記事であった。彼は今年今年の7月27日衆院厚労委員会に出席して、重要な証言を行い、その中で今回の原発事故によって広島型原爆の29.6個分(熱量)20個分(ウラン)が放出されたことを計算で示し、福島第一原発事故の対応について政府と政治家を激しく批判し、また相馬市などで放射線の測定法やホットスポットの発見法などを関係者に指導していることで知られている。その記事はまさに記憶に残る人物であるとした。私も同感である。