[完全復元] 猛暑の高槻から、緑鮮やかな洛北・大原へ(3)寂光院

- 2011/10/07 13:16

(この記事のオリジナルは2010年8月24日に書かれたものである)

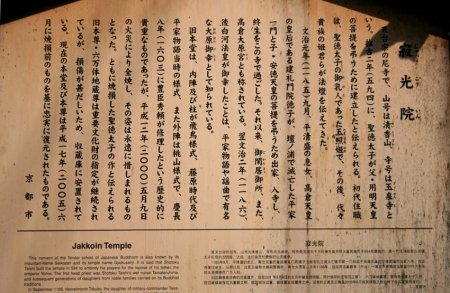

暑くてカンカン照りの中、三千院からの参道を降りてくると駐車場があり、そばの367号線を渡ったところに京都バスの発着場がある。その発着場のちょっと分かりにくい裏側を降りてゆくと寂光院への細い道があり、小さな橋を渡ってからは車がやっと通れるくらいの道を約1キロ歩いてゆっくと寂光院への、うっかり見逃してしまいそうな参道の入り口がある。そこには1枚目の写真のような案内板が建てられているが、やはりWikipediaに頼ると次のように言う。

暑くてカンカン照りの中、三千院からの参道を降りてくると駐車場があり、そばの367号線を渡ったところに京都バスの発着場がある。その発着場のちょっと分かりにくい裏側を降りてゆくと寂光院への細い道があり、小さな橋を渡ってからは車がやっと通れるくらいの道を約1キロ歩いてゆっくと寂光院への、うっかり見逃してしまいそうな参道の入り口がある。そこには1枚目の写真のような案内板が建てられているが、やはりWikipediaに頼ると次のように言う。

「寂光院の草創について、明確なことは分かっていない。寺伝では推古天皇2年(594年)、聖徳太子が父用明天皇の菩提のため開創したとされ、 太子の乳母玉照姫(恵善尼)が初代住職であるという。しかし、江戸時代の地誌には空海開基説(『都名物図会』)、11世紀末に大原に隠棲し大原声明を完成させた融通念仏の祖良忍が開いたとの説(『京羽二重』)もある。現在、寂光院はそうした草創伝説よりも、『平家物語』に登場する建礼門院隠棲のゆかりの地として知られている。

太子の乳母玉照姫(恵善尼)が初代住職であるという。しかし、江戸時代の地誌には空海開基説(『都名物図会』)、11世紀末に大原に隠棲し大原声明を完成させた融通念仏の祖良忍が開いたとの説(『京羽二重』)もある。現在、寂光院はそうした草創伝説よりも、『平家物語』に登場する建礼門院隠棲のゆかりの地として知られている。

建礼門院徳子(1155‐1213)は平清盛の娘、高倉天皇の中宮で、安徳天皇の生母である。寿永4年(1185年)、壇ノ浦で平家一族が滅亡した後も生き残り、侍女の阿波内侍とともに尼となって寂光院で余生を送った。寂光院や三千院のある大原の里は、念仏行者の修行の地であり、貴人の隠棲の地であった。 平家一門と高倉・安徳両帝の冥福をひたすら祈っていた建礼門院を訪ねて後白河法皇が寂光院を訪れるのは文治2年(1186年)のことで、この故事は『平家物語』の「大原御幸」の段において語られ、物語のテーマである「諸行無常」を象徴するエピソードとして人々に愛読された。」

平家一門と高倉・安徳両帝の冥福をひたすら祈っていた建礼門院を訪ねて後白河法皇が寂光院を訪れるのは文治2年(1186年)のことで、この故事は『平家物語』の「大原御幸」の段において語られ、物語のテーマである「諸行無常」を象徴するエピソードとして人々に愛読された。」

参道になっている石段を登ってゆくとすぐに小さな山門となり、そこから小ぢんまりした、女性的と思われる寂光院が見えてくる(2枚目の写真)。そして中に入ってみると右側に今は盛りと白いサルスベリが咲き誇っていた。それは本堂と見事な調和である(3枚目の写真)。このお寺は非常に簡素なお寺であるが、それは建礼門院が平家一族滅亡後も侍女とともに源氏から隠れて生き延びた場 であったためであろうか。建礼門院をはじめ平家一族追放の命を源氏に出した後白河法皇は後にこの地に彼女を訪ね、その質素な生活に涙したという。そんな由緒あるこのお寺も2000年5月9日の放火によって全焼してしまったが、2005年6月に再建された。

であったためであろうか。建礼門院をはじめ平家一族追放の命を源氏に出した後白河法皇は後にこの地に彼女を訪ね、その質素な生活に涙したという。そんな由緒あるこのお寺も2000年5月9日の放火によって全焼してしまったが、2005年6月に再建された。

それも諸行無常を表すひとつであろうか、宝物殿には「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、聖者必衰の理をあらはす」で始まる平家物語の写本が置かれていた。

お参りを終わって外に出ると、すぐ近くに建礼門院徳子のお墓があることを示す札が立っており、いまそれはなぜか宮内庁の管理下にあることが示されていた。