『ワシントン・ナショナル・ギャラリー展』を楽しむ

- 2011/11/06 10:14

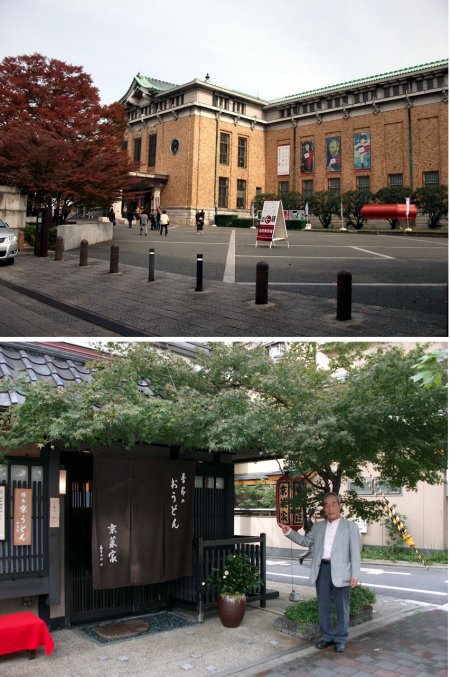

11月初めのウィークデー、京都市美術館に「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」を観ようと友人ともども訪れた。ウィークデーであろうと京都は多くの人でにぎわっているのが普通で、美術館も同様であった。それでも週末の混雑に比べればましで、まあゆったりと楽しむことが出来た。この「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」とはなにか、また今回の展示の見どころはなにかについては主催者側の次の説明を聞こう。

11月初めのウィークデー、京都市美術館に「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」を観ようと友人ともども訪れた。ウィークデーであろうと京都は多くの人でにぎわっているのが普通で、美術館も同様であった。それでも週末の混雑に比べればましで、まあゆったりと楽しむことが出来た。この「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」とはなにか、また今回の展示の見どころはなにかについては主催者側の次の説明を聞こう。

「12世紀から現代までの世界有数の西洋美術コレクションで知られるこの美術館は、一人の男の壮大な夢と情熱で創設されました。

その男の名はアンドリュー・メロン。19世紀末から20世紀にかけて銀行家、実業家としてアメリカ屈指の財を築き、1890年代末にはジョン・ロックフェラー、ヘンリー・フォードらと並んでアメリカ合衆国を代表する大富豪となった人物です。(…中略…)

その後も氏の志に賛同する人々が作品の寄贈を続け、今日に至るまで同館の所蔵品約12万点はすべて一般市民による国への寄贈で成り立っています。寄贈は美術品そのものであったり、美術品を購入するための資金であったりしますが、それはまさに、 「アメリカ市民が創った奇跡のコレクション」と言えるでしょう。

「アメリカ市民が創った奇跡のコレクション」と言えるでしょう。

本展では、ワシントン・ナショナル・ギャラリーの所蔵作品の中でも特に質が高いことで知られる印象派とポスト印象派の作品から、日本初公開作品約50点を含む全83点を展示します。出品作品の約半数は、創設者アンドリュー・メロンの遺志を受け継いだ娘のエルサ・メロン・ブルースと、息子ポール・メロンのコレクションに帰属するもので、同美術館の心臓部ともいえるこれらの作品が、これほどの点数でまとまって館を離れるのは極めて稀なことです。

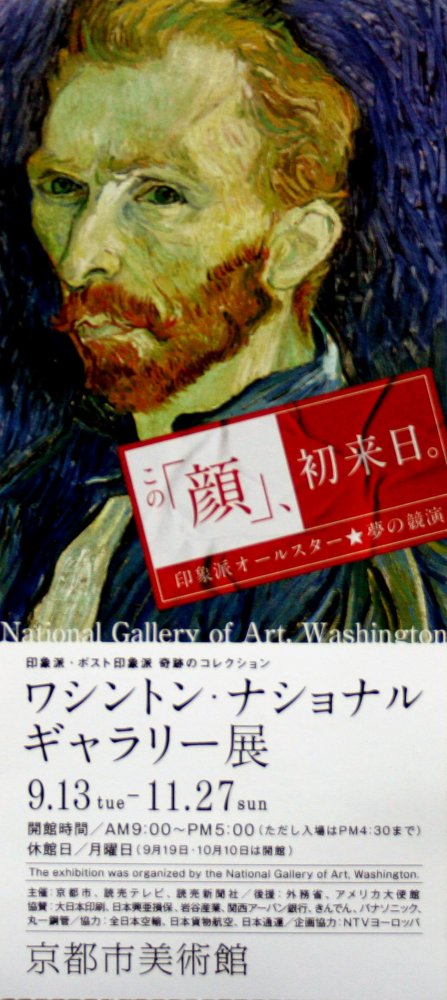

(…中略…)ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵する12万点の作品の中でも、特に質の高さと絶大な人気を誇るのが、その数およそ400点の印象派とポスト印象派の作品群です。本展では、その中から日本初公開作品約50点を含む、全83点を紹介します。 クールベやコローらバルビゾン派や写実主義を導入部とし、印象派の先駆者といわれるブーダンやマネを経て、モネ、ルノワール、ピサロ、ドガ、カサットら印象派に至り、セザンヌ、ファン・ゴッホ、ゴーギャン、スーラなど、それぞれの表現によって印象派を乗り越えていったポスト印象派に続きます。17年ぶりに来日するエドゥアール・マネの《鉄道》、日本初公開のフィンセント・ファン・ゴッホの《自画像》、ポール・セザンヌの《赤いチョッキの少年》、そして同じくセザンヌが父を描いた初期の名作《『レヴェヌマン』紙を読む父》など、いずれもワシントン・ナショナル・ギャラリーの「顔」、美術史において印象派、ポスト印象派を語る上で欠かせない名作の数々です。まさに、「これを見ずに、印象派は語れない。」(http://www.ntv.co.jp/washington/exhibition/04.html )。

クールベやコローらバルビゾン派や写実主義を導入部とし、印象派の先駆者といわれるブーダンやマネを経て、モネ、ルノワール、ピサロ、ドガ、カサットら印象派に至り、セザンヌ、ファン・ゴッホ、ゴーギャン、スーラなど、それぞれの表現によって印象派を乗り越えていったポスト印象派に続きます。17年ぶりに来日するエドゥアール・マネの《鉄道》、日本初公開のフィンセント・ファン・ゴッホの《自画像》、ポール・セザンヌの《赤いチョッキの少年》、そして同じくセザンヌが父を描いた初期の名作《『レヴェヌマン』紙を読む父》など、いずれもワシントン・ナショナル・ギャラリーの「顔」、美術史において印象派、ポスト印象派を語る上で欠かせない名作の数々です。まさに、「これを見ずに、印象派は語れない。」(http://www.ntv.co.jp/washington/exhibition/04.html )。 少し長くなったが説明文を引用した。貴重な財産であることはよくわかるし、沢山の絵を観せてもらってその素晴らしさは言葉通りだと受け取れた。日本人は印象派好きと言われているが私もそうである。その理由はよくわからないが、西欧特にヨーロッパの絵画は元来宗教画が全盛で、宗教に依存した内容の絵画が大半であったように思う。そしてそれは、当然のように私たちが日常生活で見聞きするものとは圧倒的な隔たりがあり、それが私たちには違和感として感じられるのであろうか。

少し長くなったが説明文を引用した。貴重な財産であることはよくわかるし、沢山の絵を観せてもらってその素晴らしさは言葉通りだと受け取れた。日本人は印象派好きと言われているが私もそうである。その理由はよくわからないが、西欧特にヨーロッパの絵画は元来宗教画が全盛で、宗教に依存した内容の絵画が大半であったように思う。そしてそれは、当然のように私たちが日常生活で見聞きするものとは圧倒的な隔たりがあり、それが私たちには違和感として感じられるのであろうか。

この展覧会では、その後の、しかし印象派と呼ばれる直前の絵がかなり展示されていた。 それらの絵は新たに対象として身近な風景や人物像、なにげない人の動き、あるいはお皿に乗っている牡蠣など、それまでにはなかったようなものが画題として選ばれているという意味で、私には新鮮であった。ただ、まだ重苦しい感じは否めなかったような気がした。しかし、それが印象派の作品と定義されるようになってくると、描く対象が全く日常となり、チョットした表情の変化をも描く者の興味の対象になっていく。また、色使いも私にも一気に明るく、光り輝く、明快になっていることが分かるように感じられた。

それらの絵は新たに対象として身近な風景や人物像、なにげない人の動き、あるいはお皿に乗っている牡蠣など、それまでにはなかったようなものが画題として選ばれているという意味で、私には新鮮であった。ただ、まだ重苦しい感じは否めなかったような気がした。しかし、それが印象派の作品と定義されるようになってくると、描く対象が全く日常となり、チョットした表情の変化をも描く者の興味の対象になっていく。また、色使いも私にも一気に明るく、光り輝く、明快になっていることが分かるように感じられた。

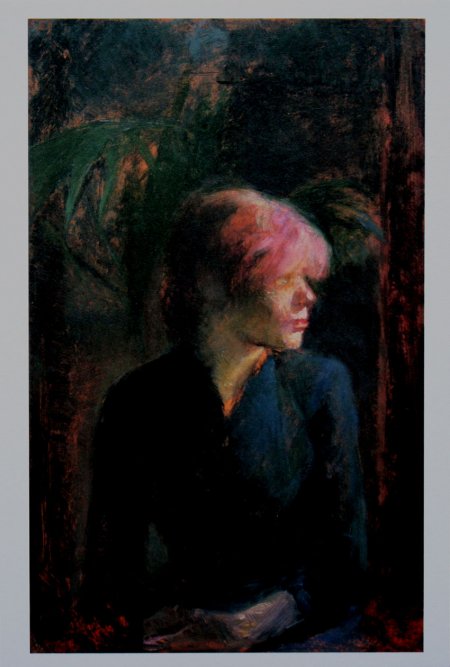

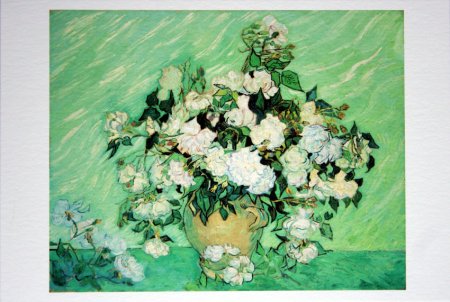

その印象派の巨匠たちのドガ、モネ、ルノワールなどの絵はそれぞれどこかで観たことがあり驚かなかったけれど、後期印象派のセザンヌの「アントニー・ヴァラブレーダ」の直線的な輪郭で、分厚く塗った黒の色調には圧倒される感じだったし、「『レヴェヌマン』紙を読む画家の父」は凄く印象的だった。また、ロートレックの線で描いていた「アン・パサドゥールの粋な人々」には、画家は必死に何か新しいものを引き出そうとのた打ち回っていたんだと強く感じた。でも、最後の展示室で観たロートレックの「カルメン・ゴーダン」というごく小さな絵が私の興味を一番引いた絵であった。それに、ゴッホの白い「薔薇」もこれまでのゴッホの感じとちょっと異なり大好きな絵になった。

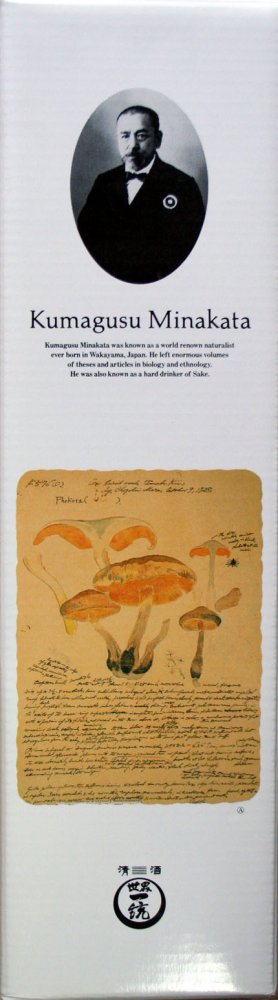

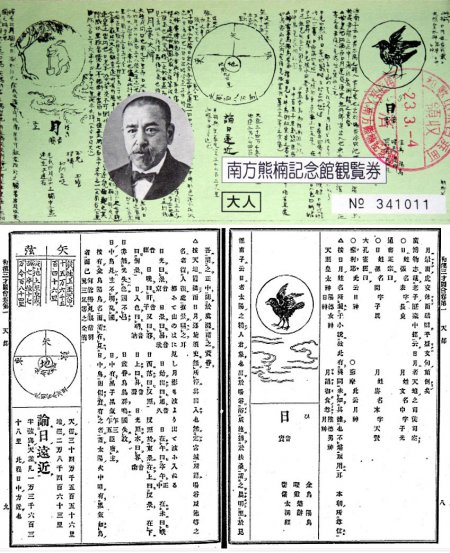

1枚目の写真は、入場券にあるゴッホの「自画像」、2枚目はモネの「日傘の女性、モネ夫人と息子」、3枚目はルノワールの「カルメン・ゴーダン」(ちょっと色がうまく出ない)、4枚目はゴッホの「薔薇」(いずれも販売されていたハガキから)、そして5枚目は美術館と神宮道にある美味しい京うどんの店「京菜家」の前の友人である。